“影子AI经济”蓬勃发展:员工私下对使用聊天机器人极为活跃

图片来源:Getty Images

图片来源:Getty Images

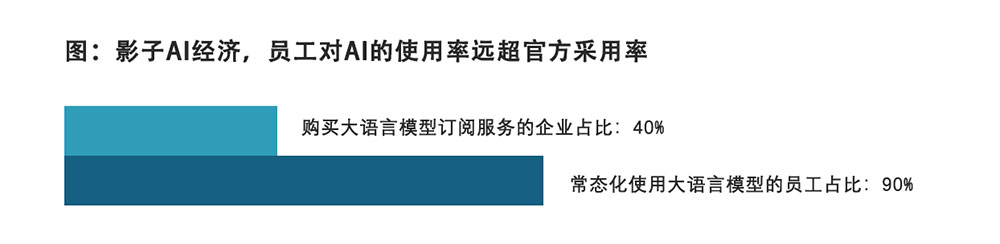

• 主流AI经济举步维艰,但“影子AI经济”却在蓬勃发展。这是麻省理工学院(MIT)一项关于生成式AI在工作场所应用情况的新研究得出的关键结论之一。研究发现,超过90%公司的员工正在使用个人聊天机器人处理日常任务,且通常未经IT部门批准;与此同时,仅有40%的公司实际购买了官方大语言模型订阅服务。

麻省理工学院NANDA项目全新发布的重磅报告《2025年企业AI应用现状》(State of AI in Business 2025)显示,企业AI在企业和员工两个层面的应用可谓“冰火两重天”,一方面,企业官方AI的应用陷入停滞,另一方面,由于员工已大规模应用个人AI工具处理日常工作,强劲的“影子AI经济”正在暗中蓬勃发展。

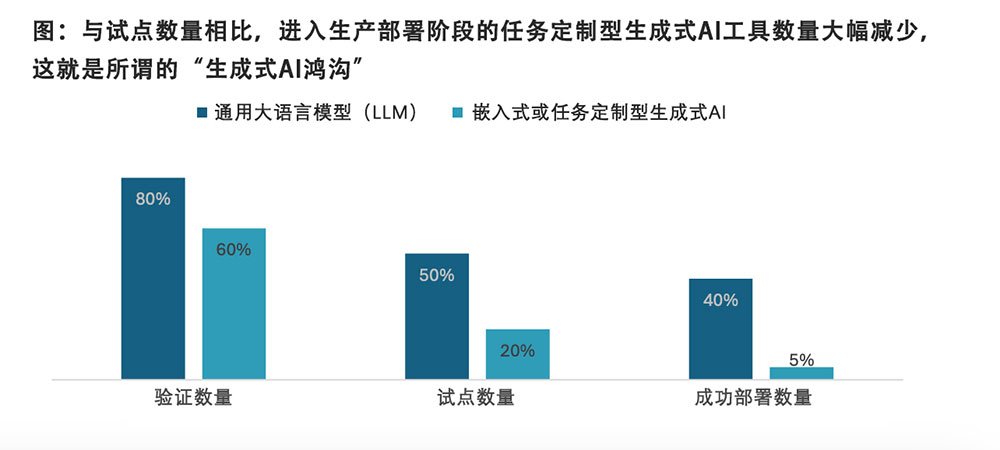

该研究的核心主题是“生成式AI鸿沟”,MIT发现,尽管企业已在生成式AI项目上投入了300亿至400亿美元,但仅有5%的组织获得了转型回报。绝大多数(95%)企业称,其官方AI投资未对损益表产生任何积极影响。然而,MIT也发现,员工私下对大语言模型工具的使用极为活跃,似已形成广泛的AI“影子经济”。

员工们不再等待企业官方的生成式AI项目克服技术与组织障碍,而是主动使用个人ChatGPT账户、Claude订阅及其他消费级AI工具自动化处理各类日常任务。企业IT部门和高管层对此类活动通常并不知晓。

借助个人AI工具,企业员工已经跨越了生成式AI鸿沟。这种“影子AI”的投资回报率往往高于官方项目,同时可能也是真正能够有效跨越这条鸿沟的路径。

40%对90%

研究过程中,研究人员对300多项公开披露的AI计划进行了分析,对52家组织的代表进行了访谈,并对153名高管进行了问卷调查。

结果显示,尽管仅有40%的公司通过官方渠道购买了大语言模型订阅服务,但超过90%公司的员工会在日常工作中使用个人AI工具。事实上,几乎所有受访者都表示在日常工作流程中以某种形式使用过大语言模型。

许多“影子用户”表示,自己每天工作时都会多次用到大语言模型工具,应用进度远超公司批准的AI计划,后者大多目前仍停留在试点阶段。

NANDA项目分析显示,造成这种差距的关键原因包括:

• 灵活方便、即时起效:ChatGPT和Copilot等工具因使用方便、适用场景广泛、效果立竿见影而备受好评,许多定制化企业解决方案恰好缺乏这些优点。

• 契合工作流程:员工可以根据自身需求对消费级工具进行定制,绕过了企业审批流程和系统集成方面的障碍。

• 低门槛:影子AI获取方便,用户可以自由迭代、实验,应用速度进一步加快。

正如该报告所指出的那样:“看出这一模式并加以利用的组织才能代表企业级AI应用的未来。”

企业官方在部署生成式AI时,常因系统集成复杂、操作界面僵化、持续记忆功能缺乏导致推进困难,个人在应用此类工具时就不会面临这些问题,优势十分明显。这种差异也有助于我们理解为何生成式AI在试点与实际生产部署之间存在如此巨大的“鸿沟”。

“基础工作争夺战”

报告指出,影子AI工具的应用造成了一种“反馈循环”,企业员工对符合其需求的个人AI工具用得越多,就越不想用那些死板、僵化的企业AI工具。

“(造成差距的)分水岭并非智能水平”,该报告的作者们写道,并解释称,企业AI的问题在于记忆能力、适应能力和学习能力。

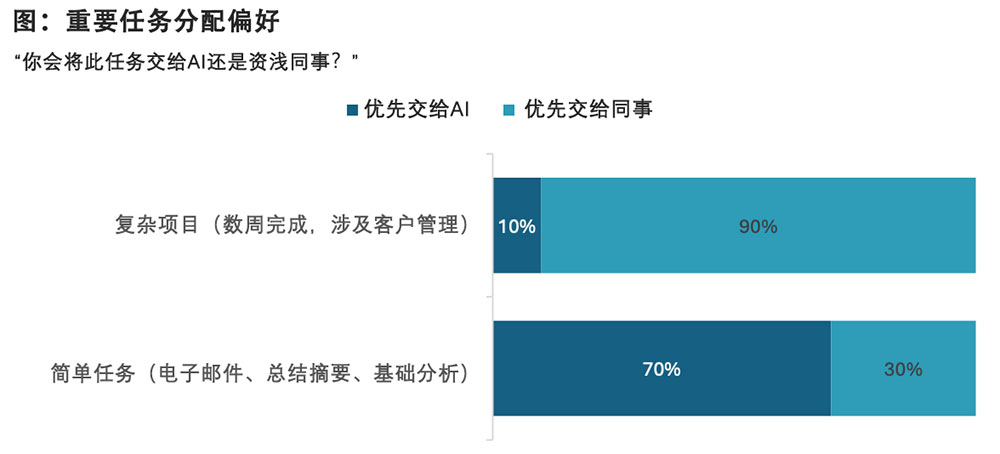

因此,90%的用户表示他们更倾向于由人类来处理“关键工作”,而AI则已在“基础工作争夺战”中胜出,有70%的受访者倾向使用AI来起草邮件,65%倾向于用其进行基础分析。

与此同时,该研究还破除了企业AI领域普遍存在的五大迷思。与热门观点相反,研究发现:

• 多数岗位未被AI替代;

• 除对岗位影响有限外,生成式AI也并未改变商业模式;

• 多数企业已在生成式AI试点项目上投入巨资;

• 由监管或模型性能引发的问题相对较少,工具缺乏学习或适应能力才是最大障碍;

• 内部AI开发(自建)项目的失败率是外部采购(购买)解决方案的两倍。

话虽如此,我们也发现,过去几年,科技行业裁员已成经济领域的“新常态”,虽然这种现象的出现是否与AI应用相关还有待商榷。此外,关于大学学位薪资溢价缩水的研究表明,劳动力市场正发生根本性转变。

但AI行业的发展可能已遇到瓶颈,OpenAI发布的GPT-5反响平平,一些知名作家由此发出疑问,如果AI的潜力仅止于此,我们应何去何从?

事实上,美联储曾委托多位经济学家对此问题进行研究,基本结论是,AI至少能大幅提升工作效率。但他们也指出,如能充分发挥AI潜力,该技术或将像100年前的电灯一样驱散阴影,推动实现颠覆性变革。

关于本文,《财富》杂志使用了生成式AI辅助完成初稿。编辑在发布前已核实信息的准确性。(财富中文网)

译者:梁宇

审校:夏林

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6