这颗行星不应存在:天文学家发现逆绕行的行星

天文学家已确认在一个紧密的联星系统中,有一颗罕见的逆行轨道行星。

宇宙多数恒星都属联星或多星系统,而伴星会使行星形成与维持稳定轨道变困难,特别是绕某颗恒星转时。香港大学地球科学系及物理系李文海教授领导,与硕士生郑浩云合作的国际天体物理学团队,近日确认极为罕见发现。团队在南极座ν(nu Octantis)联星系统发现一颗行星,运行方向与双星系统公转方向相反,此称之为“逆行轨道”(retrograde orbit)。研究也揭示联星系统演化如何影响这颗行星形成与演化。论文发表在《自然》期刊。

南极座ν联星系统由两颗紧密绕行恒星组成。主星ν Oct A为次巨星,质量约太阳1.6倍;伴星ν Oct B约太阳质量一半,两颗恒星彼此绕行一圈周期为1,050天。早在2004年,新西兰拉姆博士(现为研究共同作者)在博士期间就首次发现该系统可能有一颗行星。他分析迳向速度数据时,侦测到一种异常变化,信号与一颗质量约木星两倍、绕行主星ν Oct A、周期约400天的类木行星一致。不过,这颗行星长期备受争议,因据预测轨道宽度,若非采逆行运动,就难联星引力扰动下维持稳定。由于当时并无类似逆行行星先例,且理论模型也不支持此类行星形成,导致真实性备受质疑。

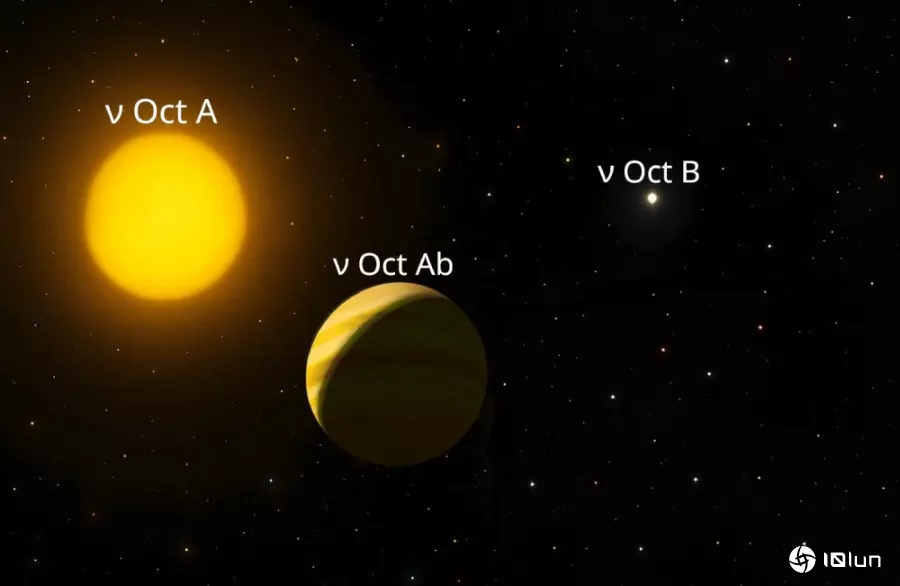

南极座ν联星系统的艺术家想象图。(Source:The University of Hong Kong)

逆境确认有此行星为了厘清争议,团队用欧洲南方天文台(ESO)La Silla天文台的HARPS高精度迳向速度光谱仪取得最新观测数据,证实逆行星存在。团队分析横跨18年新旧迳向速度数据,发现若要得到稳定的拟合结果,行星轨道必须为逆行,且几乎与联星轨道共平面。

另一个研究重点是厘清伴星ν Oct B的性质。依质量判断,ν Oct B可能是低质量主序星或白矮星。为确认ν Oct B的类型,团队利用ESO甚大望远镜(VLT)SPHERE自适应光学成像仪观测。观测时并未侦测到ν Oct B可见信号,推断应为极黯淡的白矮星。这显示联星系统形成后有剧烈变化,ν Oct B失去大部分质量,进入恒星演化的最终阶段。

动画展示南极座ν联星系统(nu Octantis)的行星(ν Oct Ab)和白矮星伴星(ν Oct B)围绕主星(ν Oct A)运行轨迹。时间长度为5.75年或双星的两个轨道周期。行星以和伴星相反方向运行,轨道因受伴星引力作用而偏离克卜勒椭圆轨道。

追溯系统历史团队回溯联星原始状态,即两颗恒星最初质量与轨道参数。发现系统约29亿年历史,ν Oct B最初质量约太阳2.4倍,并于约20亿年前演化成为白矮星,分析显示,这颗行星不可能在两颗恒星诞生时就同时形成于ν Oct A周围。

当ν Oct B约20亿年前进入白矮星时,抛出物质可能在ν Oct A周围形成逆行吸积盘,行星可在其中形成;或这颗行星原本绕行联星系统,后被捕获至逆行轨道。团队表示,这或许见证第一个可信的“第二代行星”案例。天文学家持续寻找不同环境系外行星,此研究显示,位于紧密联星系统且含演化恒星的行星,可能提供行星形成与演化的独特线索。

(首图来源:Pixabay)

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6