口水战之下,是造车理念的冲突。

在小米汽车的热度还没有消散,一汽奥迪销售公司副总经理李凤刚再次提起车规级芯片的话题,而跟风的网友瞬间将问题引向小米YU7。

当然,车规级这个话题对小米来说,本就是双刃剑,在小米董事长雷军直播期间,曾经用仔细介绍了小米研发的车规级纸巾盒,通过一系列参数来介绍这款纸巾盒为何值169元。

原本日常使用中廉价的纸巾盒在有了“车规级”认证的金字招牌后身价翻了数倍,一跃成为奢侈品。

在雷军列举的一系列工程参数后,消费者认识到“车规级”所代表的就是高可靠性,是安全性的保证。

然而消费者却发现,在小米不遗余力制造一个车规级纸巾盒的同时,更为重要的车机芯片却采用的是高通消费级的产品,对比之下让不少消费者难以接受,特别是在价格战不断持续的背景下,更有人将其视为减配。

那么“车规级”究竟是一种营销话术,还是确有道理,小米采用消费级芯片是不是削减成本呢?

高标准的车规级

关于纸巾盒是否是车规级我们先不讨论,先看下更受关注的车机芯片的车规级究竟是怎么定义的。

首先,在现行标准体系下,关于车规级芯片认证分为芯片的AEC-Q100可靠性认证、功能安全的ISO 26262认证和供应端IATF 16949供应链质量管理体系的认证。

只有通过全部认证之后才能被称为车规级芯片,而这些认证体系也确实对芯片的质量提出了严格的要求。

其中,AEC-Q100规定了芯片的环境应力测试、寿命测试等,其中车规级的认证要求芯片的工作范围在-40℃~105℃,使用寿命在10年以上。而消费级的只需要在0℃~70℃的范围工作,并且寿命普遍也只有3~5年。

完成一次AEC-Q100车规级的耐久性测试就需要进行1000次以上的温度循环,并且要模拟10年以上的使用状况,认证时间超过半年以上。

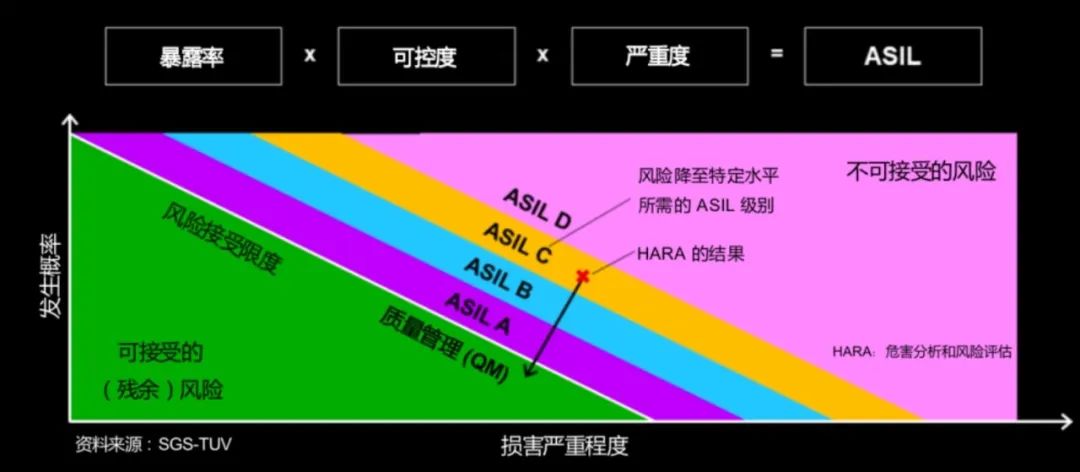

其次在功能安全测试ISO 26262标准下,芯片需要具备故障检测与冗余的能力,认证分级分为ASIL-A到ASIL-D四个等级,其中ASIL-D为最高等级,需要芯片保证绝对的低延时和毫秒级响应,即使是当下最主流的高通骁龙8295车机芯片也只通过了ASIL-B级认证。

当然,以上都只是针对芯片本身的性能,除了要求芯片有钢筋铁骨外,车规级还要求芯片的可靠性和一致性,需要满足IATF 16949供应链质量管理体系,首先要求确保15年稳定的供应。

其次,制造的生产线需要专用,保证产品缺陷率在百万件10个以内。

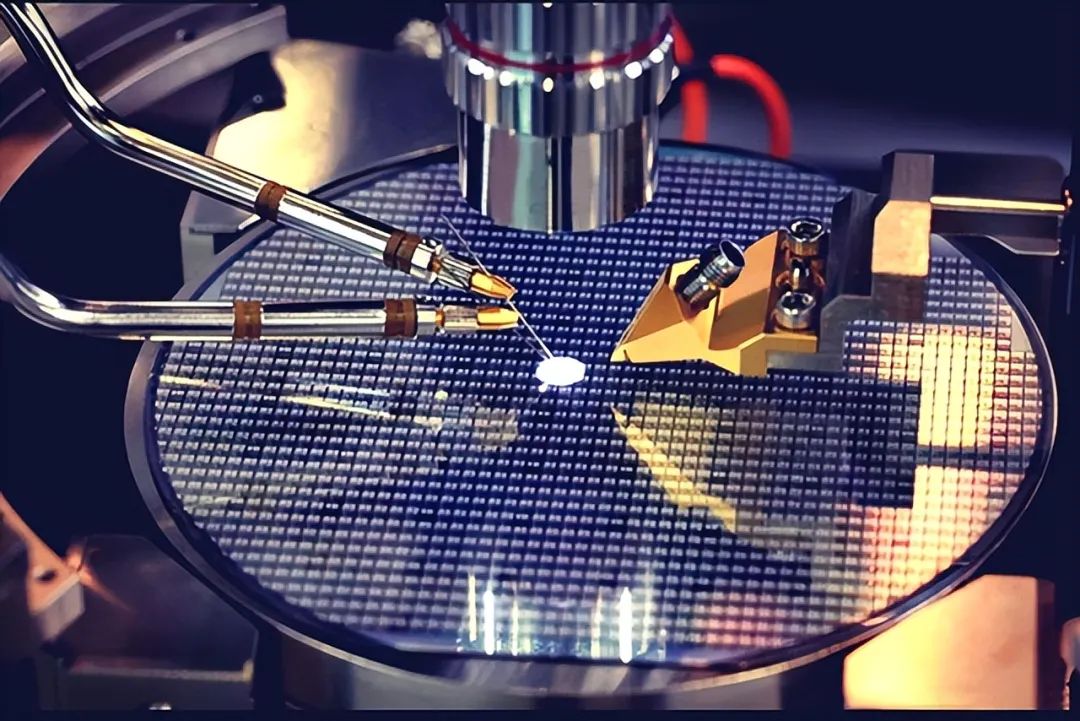

由于车规级的高标准,从芯片制造开始就与消费级芯片不同,从晶圆的纯度到芯片的缺陷率,再到生产工艺的稳定都提出了更高的制造需求。

同时车规级芯片标准的提高,也带来了成本的提升,首先是一系列的认证费用将芯片的设计成本提升30%,其次高标准的要求也提升了制造成本。

最重要的是一款芯片完成车规级认证的时间需要2-3年,也就意味着在摩尔定律的影响下,车规级芯片几乎和主流性能无缘,上市就面临着性能落后的问题。

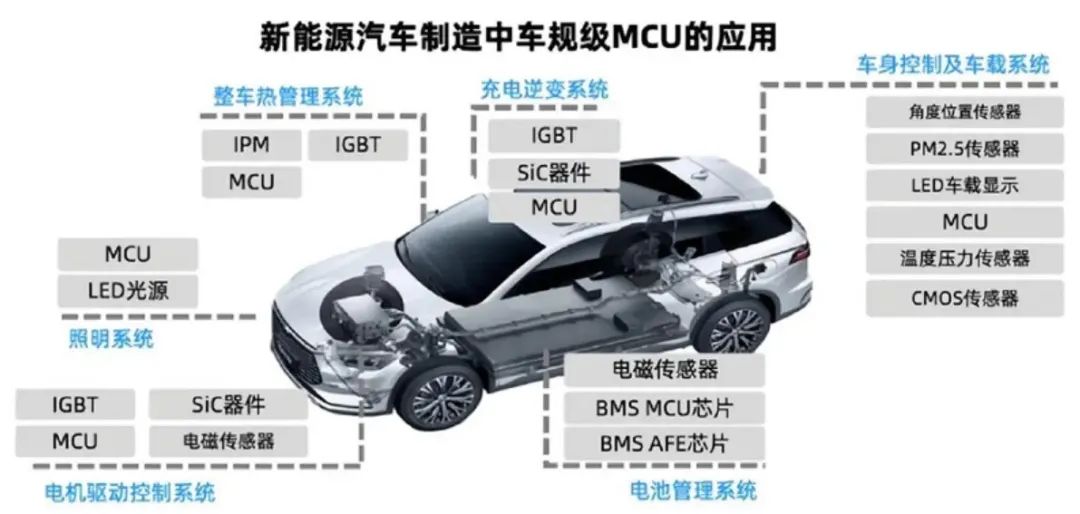

当然,在汽车电气化程度较低的过去,长时间的认证和落后的性能并不会影响太多,车企制造必然是以高可靠性为标准,大多数车规级芯片都还采用20nm以上的成熟制程。

但是在汽车智能化程度加速发展的当下,汽车需要更大的算力来支持自动驾驶,需要更强的性能来支持车机娱乐能力,传统认证体系的效率显然跟不上产品的发展速度,矛盾也就此产生。

性能取舍

矛盾的产生其实也很简单,是车机芯片性能的需求和严格漫长的认证体系的冲突,高可靠性性就需要漫长的时间来试验认证,但是芯片性能却是在快速发展的。

其实早在小米之前,不少车企都尝试过采用消费级芯片来解决车机性能的问题,毕竟在高通8155火爆之前,主流的车机芯片还停留在28nm的工艺上,性能更谈不上。

这是车企在应对市场需求的一种妥协,例如特斯拉就采用AMD消费级芯片,鸿蒙智行早期的车机芯片也采用华为的手机芯片,高通的消费级芯片也搭载过不少新能源车型。

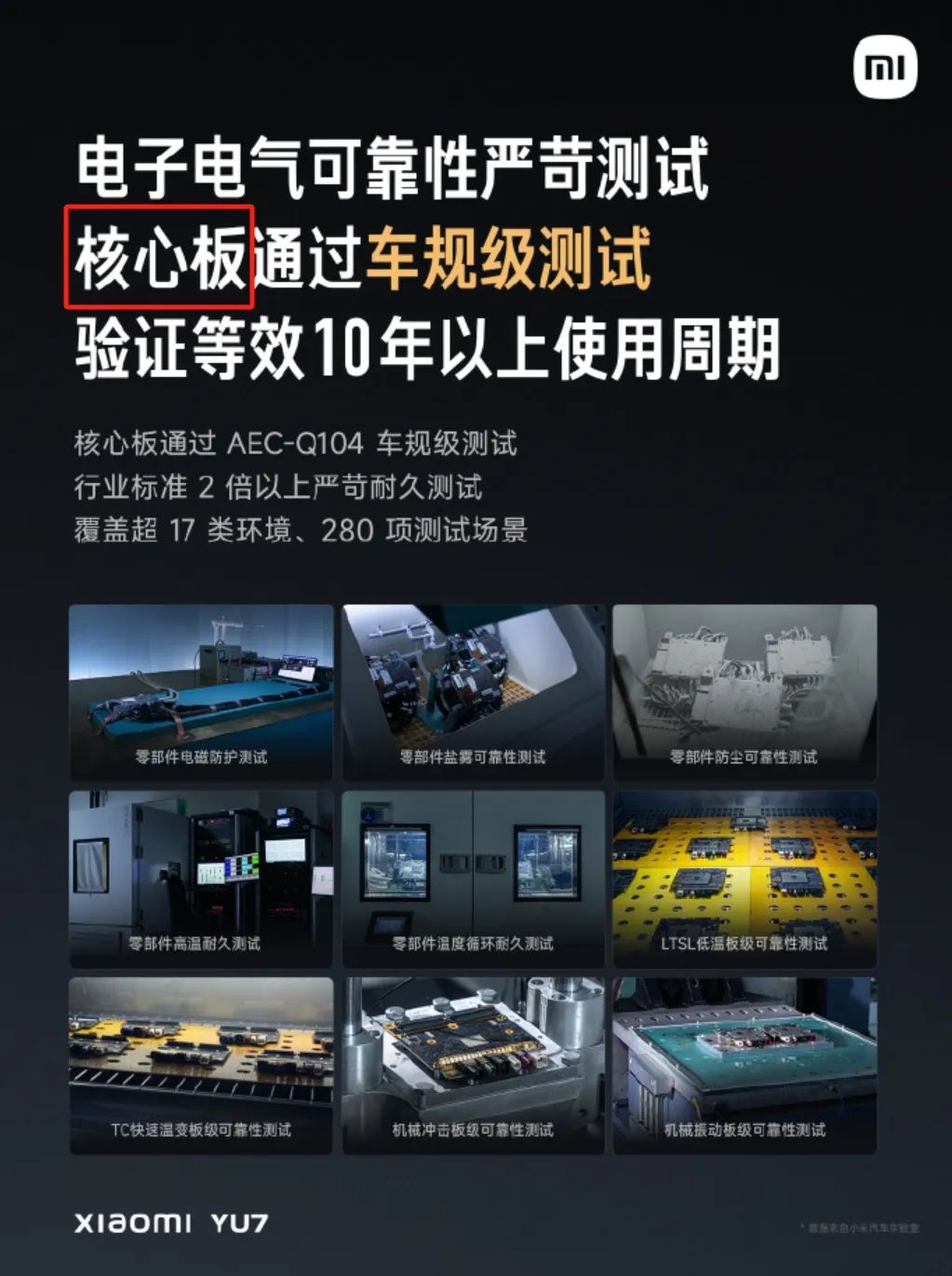

甚至连备受追捧的高通8155,其实也是从手机芯片魔改过来的,采用的方案其实和小米YU7的几乎一样,通过打补丁的方式,外挂一颗高安全认证等级的MCU来实现车规级的可靠性。

这就是小米YU7在宣传时强调的,核心板通过车规级测试,通过双芯片冗余备份的设计,实现性能和安全性的平衡。

这样带来的好处就是,可以将高性能的手机芯片快速的移植到车机上,在智能座舱越来越想着消费电子生态融合,保证使用的流畅程度就只能向可靠性妥协,追求更高的性能。

例如小米YU7采用的高通骁龙8 Gen3相比主流车企采用的高通8295来说,无论是制程工艺还是性能来说都强了不少,在正常使用下明显具有优势。

同时,由于现在汽车设计能够在使用环境上进行优化,就像电池系统有可靠的热管理一样,车机通用能够进行合适的热管理,保证使用温度,例如特斯拉就给车机系统设计了独立的热管理。

这种平衡其实更多的是考虑到芯片报错和故障,就好像手机突然死机这样的状况,只需要关机重启就好,车机也只能如此。

然而遇到更复杂的问题,例如芯片寿命的问题,消费级芯片还是难以实现像车规级芯片这样的稳定,一旦失效,就只能更换,但由于供应链的不同,很难保证15年以上的稳定供货。

这时就需要车企自己来解决,其实目前已经有车企在探索这样的问题,小鹏今年进行车机芯片升级的众筹方案,包括问界提供智能辅助驾驶硬件升级,都可以作为参考。

如果车企能够保证车机芯片设计考虑到升级替换性,那么对于消费者来说,采用消费级或许更是好事,未来就能实现只换车机芯片就能改善车辆使用的情况。

当然,这样的设计就需要车企有更长远的考虑,传统车企在车机芯片的选择上更多是供应商方案,一代车型可能一个供应商,更换供应商后车机系统可能都不兼容,更不要提升级车机芯片。

当下,在汽车智能座舱发展迅速的环境下,行业更需要考虑这些存量车主的需求,不只是推出新车型这样简单,对于整个生态的建设才是更应该推进的事情。

例如推动车机模块进行标准接口设计,像电脑上的USB接口一样,实现统一。这样就能在硬件上解决车机芯片性能与可靠性之间的问题。

另一方面,也需要对车规级认证进行明确分类,例如像车机芯片中辅助座舱娱乐的,可以考虑放宽认证,确保车辆安全和娱乐性能之间的矛盾平衡。

如果简单来看,汽车芯片使用消费级确实是对安全的不负责,但面对车辆数十颗甚至上百颗芯片来说,还需要具体问题具体分析,就像ISO 26262标准也将可靠性分为多个等级,或许未来也可以对汽车芯片进行更详细的分类,实现性能与安全的平衡。

同时,采用消费级芯片的车企,也需要向用户给出明确的质量保证和升级计划,让消费者的钱花得有价值,不能为低成本产品花费高价值,成为技术进步上的小白鼠。

注:图片部分来源网络,如有侵权,联系删除。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6