人设崩塌!760万粉丝网红维权反转了

这原本只是一起寻常的汽车故障纠纷。

车主买了新车,开了没多少公里就出了问题,找车企售后解决,双方没谈拢,矛盾升级。

这样的事,在汽车消费领域不算新鲜。

可当这位车主是坐拥760万粉丝的网红,事情就变得不简单了。

01

为大伙发声,

网友站队张教官!

抖音博主“张教官的有趣人生”与长城魏牌的这场互撕,从5月的一次高速熄火,闹到7月全网围观。

中间几经反转,到最后连当初力挺张教官的网友都看不懂了。

故事得从5月16日说起。

张教官刚提的魏牌高山8,在第一次跑高速时突然降速熄火,仪表盘跳出故障提示。

他说自己当时联系门店和售后,电话打了好几次都没人接,最后只能自掏腰包叫拖车把车拖回交付中心。

换作任何一个车主,遇上这种事恐怕都得窝火,更何况是对“态度”看得很重的张教官。

接下来的一个多月,双方一直在沟通,却始终没达成一致。

张教官后来在视频里说,车企的人总问他“想要赔多少钱”,这让他觉得对方没抓住重点。

他要的是真诚,不是钱,牌坊和人设就这么立下了。

张教官就是这么个追求真相,追求态度,不在乎赔偿,为大伙发声的博主。

7月2日,张教官忍不住了,发了条抖音视频,直接喊话长城汽车董事长魏建军。

视频里,他翻来覆去强调“态度”二字,说自己私信魏建军没得到回复,吐槽售后敷衍,还说“不求赔偿,只求真相”。

视频最后,他望着镜头说:“期待真诚的魏总能给个回复。”

这话听着挺在理。

消费者遇到问题,企业态度不好,网红站出来发声,粉丝们自然拍手叫好。

评论区里一片“支持张教官”“魏牌赶紧出来认错”的声音,舆论几乎一边倒。

可事情在第二天就有了变化。

7月3日,长城魏牌发了份长长的声明,像记流水账一样把一个多月的沟通全列了出来。

从故障发生后第一时间成立专项小组,到提供代步车,再到提出换车、第三方检测,甚至说可以走法律程序,该承担的责任绝不推。

声明里还特意提了一嘴,高山车型已经交了快一万辆,从没出过类似故障,关键部件还给终身质保。

02

反转,网红以流量要挟车企

更有意思的还在后面。

7月4日,张教官回应了,说自己“一分钱赔偿都不要,就想讨个说法”,还坚持要权威第三方检测。

这时候,他的“维权斗士”人设更稳了,不少网友夸他“有骨气”“为消费者发声”。

可转折来得猝不及防。

7月4日晚,一个叫“一个委屈的售后店长”的账号突然发声。

这位自称全程对接张教官团队的店长,发了段视频说自己被“套路”了。

他还爆了个关键信息:6月两次延期检测,不是车企的问题,是张教官团队自己提出来的。

这一下,舆论开始动摇了。

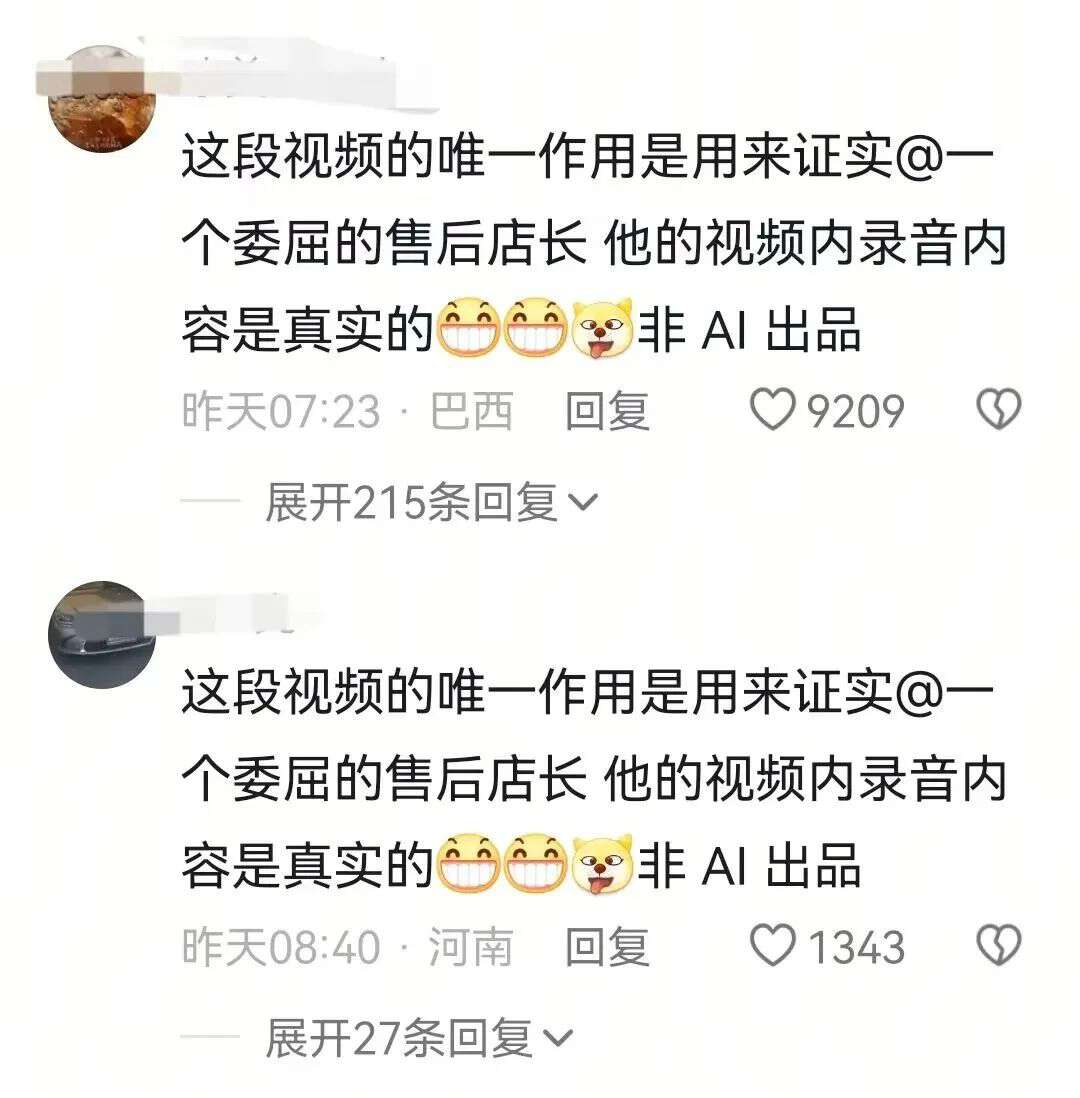

但真正让剧情彻底反转的,是7月7日店长放出的那段录音。

录音里,张教官团队的人说得很直白。

他们嫌魏牌给的方案“没诚意”,理由是“这都是正常消费者该有的待遇”。

言下之意,张教官是网红,得有特殊方案,更让人惊讶的是他们接下来的话。

“这件事确实是坏事,但我们希望把它变成好事。”、“商业上这些都是可以谈的。”甚至直言“你们没得选”。

这话听着更像拿着流量要挟,要谈合作。

录音里还提到了保密协议。

张教官之前在视频里吐槽车企想掩盖问题,可录音里他的团队说:“处理完签个保密协议,这事就彻底过去了,不会留隐患。”

店长还晒了几张微信聊天记录,时间线更耐人寻味。

5月6日,也就是张教官买车前,他的团队就主动找魏牌,晒出自己视频2000万的播放量,问对方“有投星图的计划吗”。

说白了,就是想接推广。

5月8日还追着问合作进度,当时魏牌说车还没正式发布,得等13号之后。

结果呢?5月16日车就出了故障,5月20日魏牌说新车到了,张教官团队却说“没方案就不动车”,还强调“我们善于抓住机会,让双方共赢”。

录音一曝光,网友们炸了。

之前有多支持张教官,现在就有多失望。

评论区里,嘲讽和指责取代了当初的力挺。

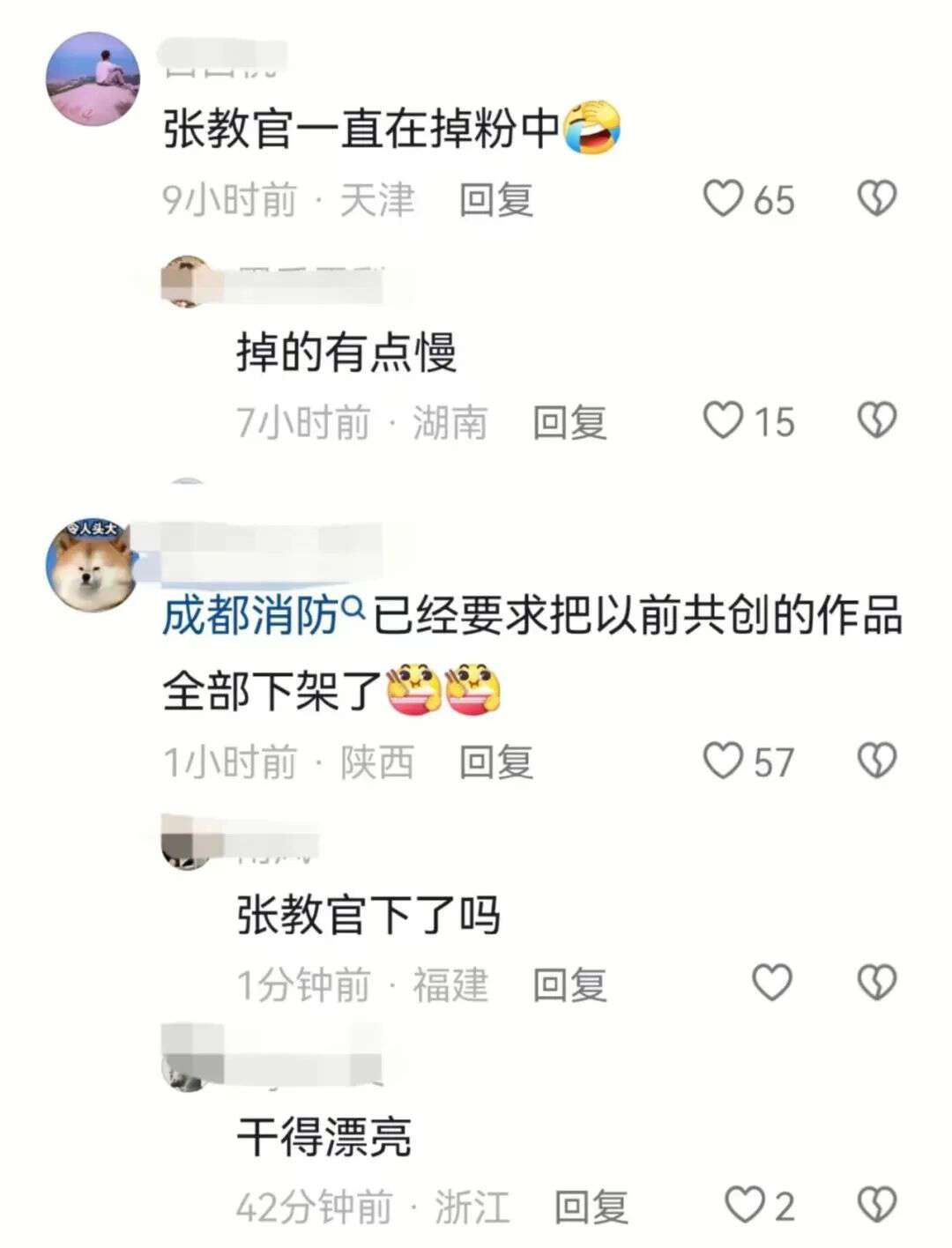

张教官的粉丝数也开始往下掉,从760多万滑到750多万,连之前和官方的共创视频都悄悄下架了。

03

网红维权,是非纷纭

回头再看这事儿,本质还是“态度”问题,只不过大家发现,最先没摆对态度的,可能不是车企。

长城魏牌的处理有没有问题?或许有。

比如最初的售后响应可能不够及时,沟通效率或许能更高。

但从他们提出的方案来看——换车、第三方检测、终身质保,至少没让人觉得在推卸责任。

倒是张教官团队,一边在镜头前说“不谈钱,谈态度”,一边在背地里算着“商业合作”的账。

这种反差,任谁看了都不舒服。

这事儿最让人失望的,就是让网友们看清了“网红维权”的真实情况。

这些年,确实有不少普通人靠网红曝光解决了难题,流量成了弱势者对抗大企业的工具。

可当网红自己把流量变成要挟的筹码,用“维权”的名义索要超出合理范围的利益。

这样损害的不只是自己的信誉,还有公众对“网络发声”的信任。

就像网友说的:“普通人维权难,是因为没渠道;可网红维权要是变成‘恃粉而骄’,那就变味了。”

消费者权益该维护,但前提是守住底线。

不能把故障当谈判筹码,不能用粉丝当施压工具,更不能人前一套背后一套。

对车企来说,这也是个提醒。

售后不是简单的“给方案、谈赔偿”,更得有温度。

消费者买的不只是车,还有遇到问题时的安心。

如果一开始就能更主动地回应诉求,更坦诚地沟通,或许就不会让小矛盾演变成大纠纷。

但反过来说,面对网红的流量施压,企业也该守住原则,不能因为怕舆论就妥协,更不能让“特殊对待”破坏了消费公平。

这场闹剧还没完全落幕,双方都没再更新回应。

不管是网红还是企业,不管有多少粉丝或多大体量,把事情摊开了说,把道理讲明白了办,比什么都强。

耍小聪明的流量博弈,赢了一时,输了人心,最后只会变成一场没人记得的闹剧。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6