你没看错,物理学真的“卡壳”了,整个基础物理学,在过去近100年里,没有出现一项能与爱因斯坦时代媲美的根本性突破。

量子力学诞生于1925年,相对论则更早,从1905年算起已经过去一个多世纪。而今天,我们对宇宙的基本认知,依然建立在那一代人的成果之上。

为什么过去100年,物理学家仿佛在“原地打转”?不是没人研究,也不是没人聪明,而是三道挡在前方的“巨墙”——至今没人翻过去。

目前物理学的两大支柱,一个是广义相对论,一个是量子力学。前者描述宏观宇宙,后者统治微观世界。问题是:它们彼此之间根本不兼容。

爱因斯坦的广义相对论,把引力看作是时空的弯曲,是完全连续、光滑、确定性的。而量子力学的世界则是离散的、不确定的,粒子的位置、能量都是“概率云”,根本无法用经典曲线描绘。

这就导致一个尴尬问题:我们无法用同一套语言,去同时描述宇宙的最大尺度和最小尺度。

比如,黑洞内部是什么?大爆炸初期的状态如何?这些问题要同时考虑“极端引力”和“极端量子效应”。可惜今天的物理学,在这类场景面前只能摇头。

为了解决这个矛盾,物理学家们提出了量子引力、弦论、圈量子引力等理论。但几十年过去了,这些理论不是无法验证,就是过于复杂且缺乏可观测结果。

以弦论为例,它假设宇宙中最基本的单位不是点状粒子,而是比夸克还小的一维“弦”,弦的振动方式决定粒子的性质。听起来很美,但它要求宇宙有10维甚至11维空间,而我们目前只能观测到4维。

更关键的是,弦论至今没有做出一个可以实验验证的独特预测。换句话说,它可能对,也可能只是数学上的一场幻觉。

这就像你想造一辆既能在高速公路上跑、又能在纳米管里穿行的车——理论上不是不可以,但现实中材料、引擎、空气阻力……全都不支持。

科学不是靠想象飞起来的,没有实验验证的理论,终究不是科学的终点。

你可能听过一句话:“我们对宇宙95%的东西一无所知。”

这不是夸张,而是物理学界的共识。

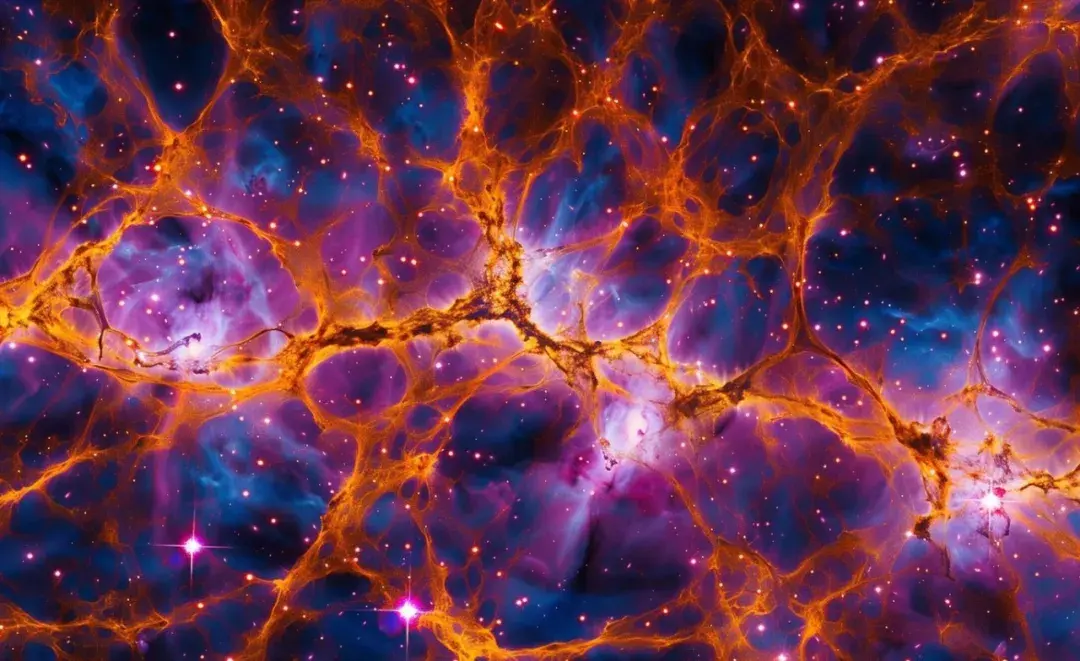

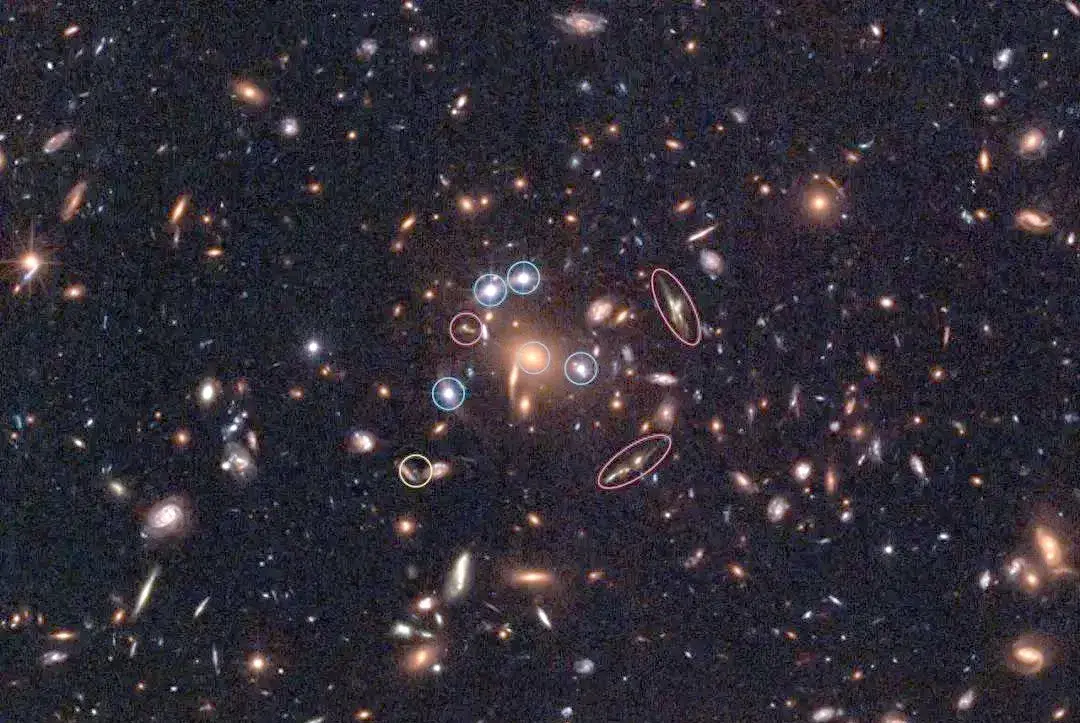

目前我们观测到的所有星系、恒星、行星、气体、尘埃,加起来只占宇宙总量的4.9%。剩下的部分,26.8%是暗物质,68.3%是暗能量。

这两个东西,我们连它们“是什么”都不知道,只知道——它们必须“在”,否则整个宇宙就解释不通。

比如,星系旋转的速度远远超过按万有引力计算的结果,如果没有额外的质量“拉住”它们,它们早就甩飞了。这个“拉住”的看不见的质量,就是暗物质。

再比如,宇宙不仅在膨胀,而且膨胀速度在加快。这违反了所有常识。唯一的解释是:宇宙中存在一种“反引力”性质的能量,在推动宇宙加速膨胀——这就是暗能量。

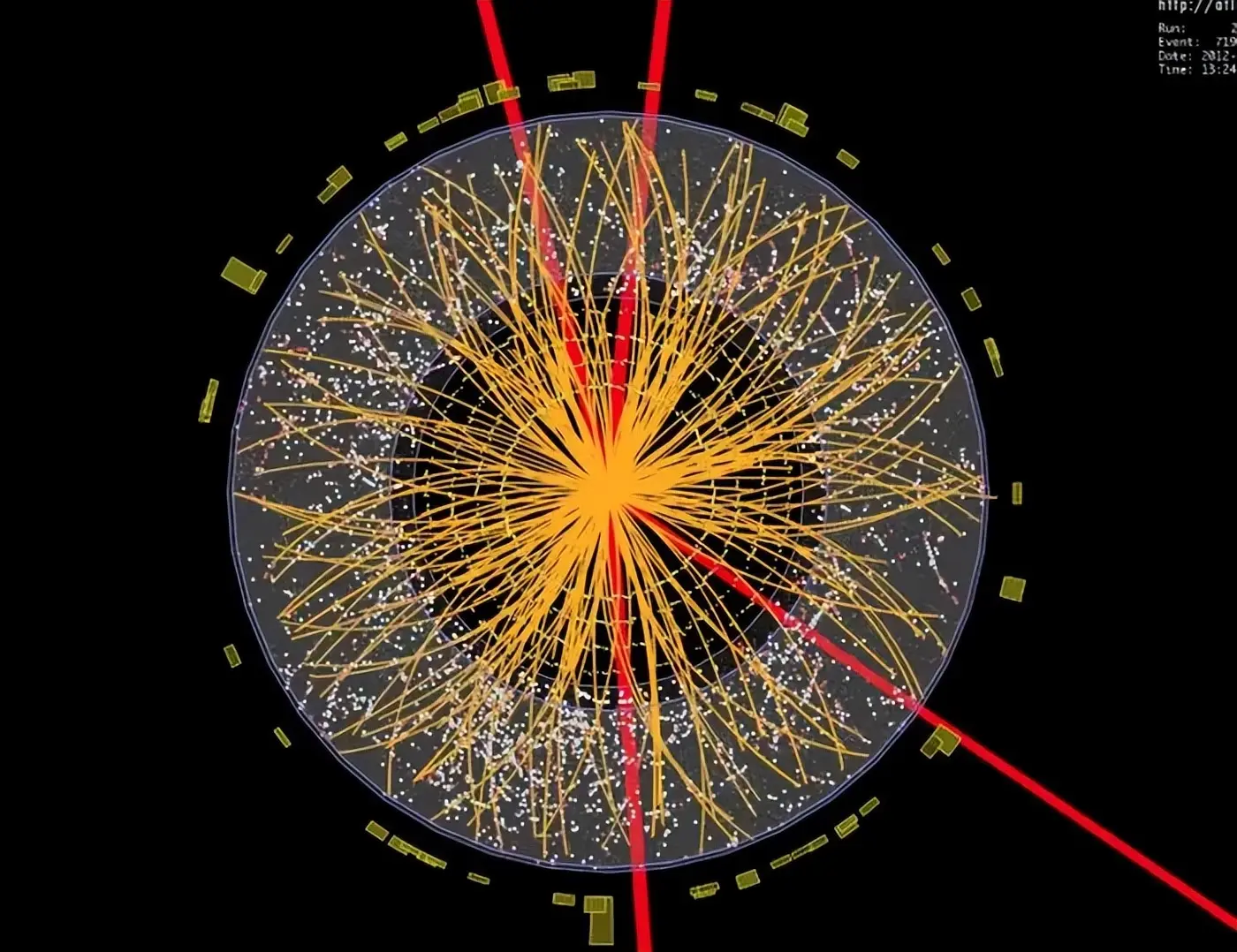

但问题是:我们到现在为止,没有在实验中直接探测到哪怕一个暗物质粒子。几十年来,从地下深井探测器到大型强子对撞机,所有试图发现暗物质的努力都失败了。

甚至有科学家开始怀疑:会不会我们根本搞错了,引力本身在大尺度上就不是牛顿、爱因斯坦说的那个样子?

但如果连暗物质和暗能量都解释不了,那我们对宇宙的理解就像是在玩半张地图——走得越远,越不知道自己在哪儿。

这就像你玩一场游戏,打了几十个小时,突然发现:你操控的角色、地图、规则,全都是错的。

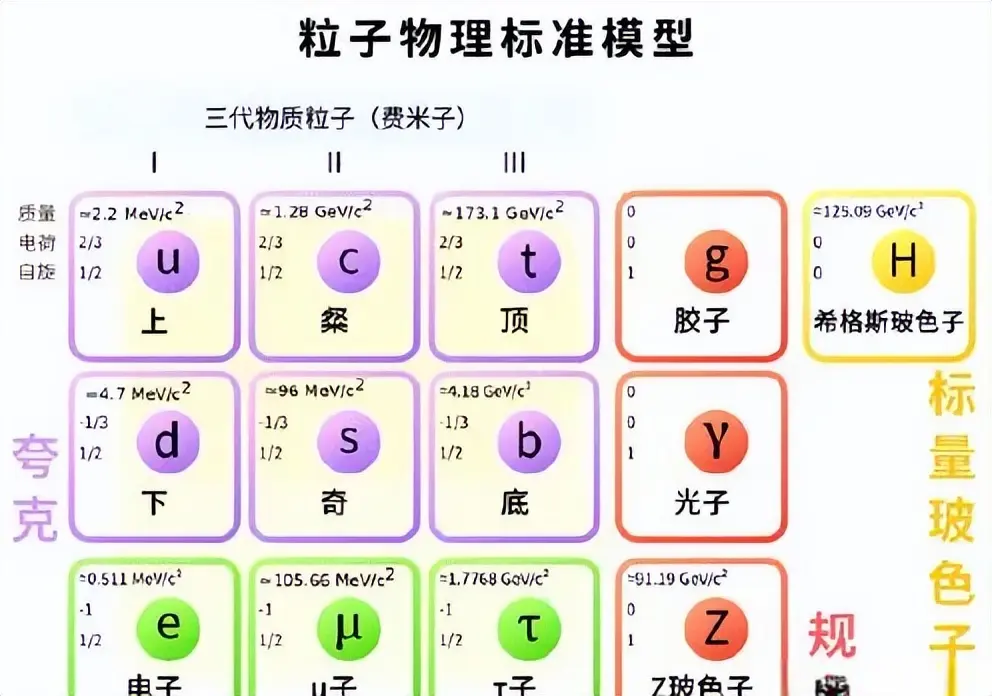

很多人不知道,其实在粒子物理领域,我们已经有一套非常完整、非常准确的理论框架,叫做“标准模型”。

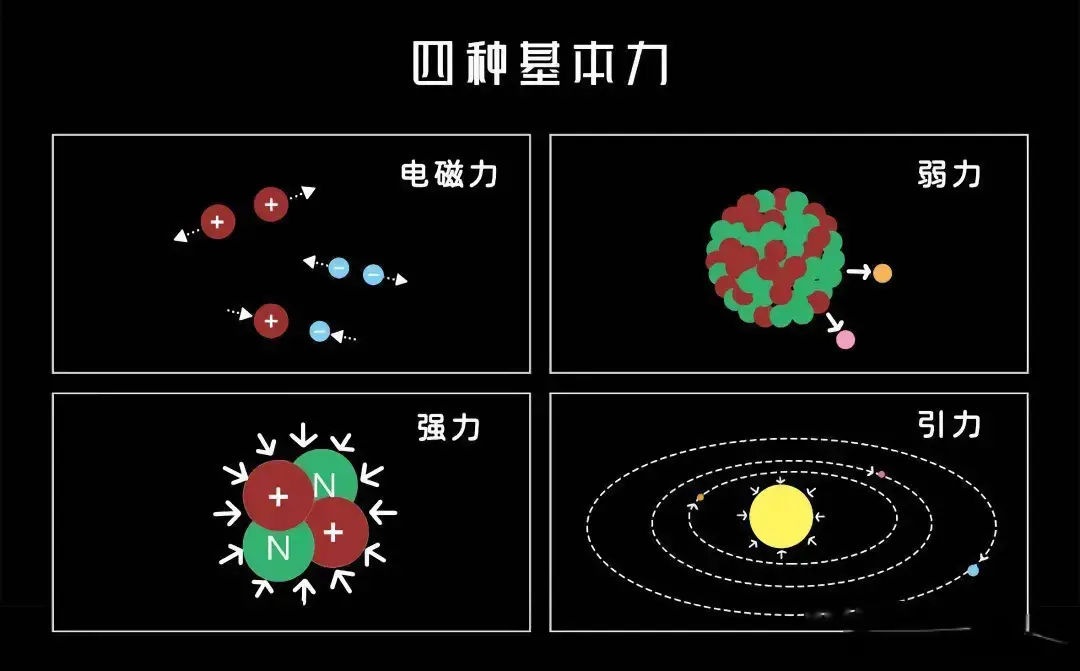

它把所有已知的基本粒子(夸克、轻子、中微子……)和四种基本相互作用(电磁力、强力、弱力、引力除外)都统一起来,几乎能精确预测所有粒子之间的行为。

标准模型的精准程度有多高?比如,它对电子磁矩的预测值和实测值,只差十亿分之一,被称为“人类历史上最精确的物理预测”。

但问题是,它太稳定了,稳定到找不到破绽。

就像一个完美的拼图,没有缺口,你就没法往里面塞新东西。

科学要进步,必须要有“现有理论解释不了的异常”。而标准模型,几乎不给你任何异常的机会。

2012年,欧洲核子研究中心(CERN)发现了希格斯玻色子,这是标准模型预测的最后一块拼图。当时物理学界一片欢腾,但很快就陷入低潮。

因为这意味着:标准模型彻底闭环了,而我们依然不知道暗物质、中微子质量、引力怎么整合进去。

更糟糕的是,标准模型里根本没有引力。它是一个“没法跟广义相对论接轨的孤岛”,但目前我们找到不了更好的替代品。

这就像你有一部完美运行的操作系统,但它无法联网、无法扩展、无法更新——你知道它不够用了,但又没法换掉。

所以现在的物理学界,出现了一个极为讽刺的局面:我们拥有史上最成功的理论体系,却同时陷入了最深的困境。

这三座“山”,确实让物理学陷入空前的瓶颈。所有低垂的果实都已被摘完,剩下的苹果,长在我们看不见、也暂时够不着的树顶。

有些人开始怀疑:我们是不是已经接近自然规律的“可理解极限”?也许再往前一步,所需的能量、时间、空间,早已超出人类文明所能承受的阈值。

但科学的沉默,并不等停止。事实上,在这些看似无路可走的山脚下,仍有裂缝在悄悄出现。

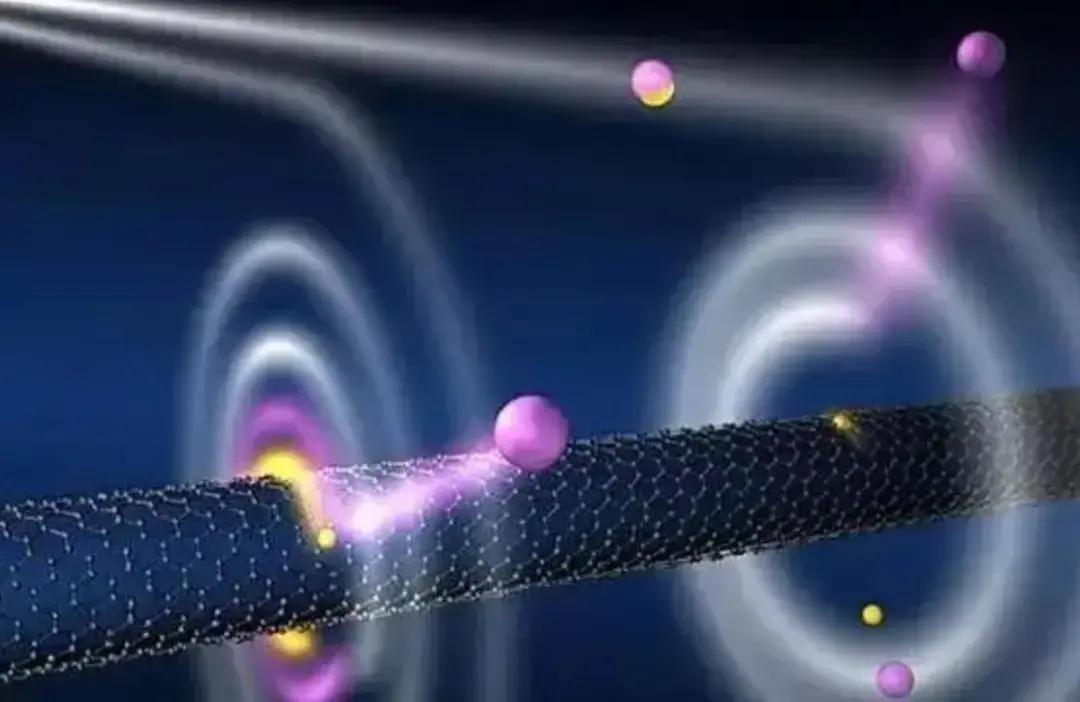

比如,2023年中国科大实现了100光子干涉实验,逼近量子计算的复杂性极限;2024年MIT与德国研究团队首次实验验证非厄米系统的拓扑边界态,为统一耗散与量子打开新可能;2025年,CERN再次捕捉到B介子衰变的异常信号,或许正是标准模型之外的第一道缝隙。

这些突破未必震撼人心,但它们像夜空中极细的光线,照亮了那堵沉默之墙的边缘。

我们还困在问题里,是因为我们还没放弃提问。真正的终点,从不是“没答案”,而是“不再好奇”。而今天的物理学,问题比答案多,这恰恰是最好的时代。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6