壹点探针|手机里的“技术霸凌”:开屏广告为何成了失控地带?

齐鲁晚报·齐鲁壹点 张亢 李苗

“走路晃一晃手机就跳购物页面”、“停车场缴费小程序确认按钮隐藏太深”、“有时还会自动安装垃圾软件”,这些防不胜防的场景,正成为智能手机用户的日常困扰。(齐鲁晚报·齐鲁壹点爆料电话:0531-85193656;邮箱:405617016@qq.com)

6月26日,工信部发布2025年第三批侵害用户权益APP通报,57款违规应用及SDK因“信息窗口乱跳转、无法关闭”“APP频繁自启动和关联启动”等问题被点名,再次将移动互联网生态中“技术霸凌”推向舆论焦点。

开屏5秒被困在广告迷宫

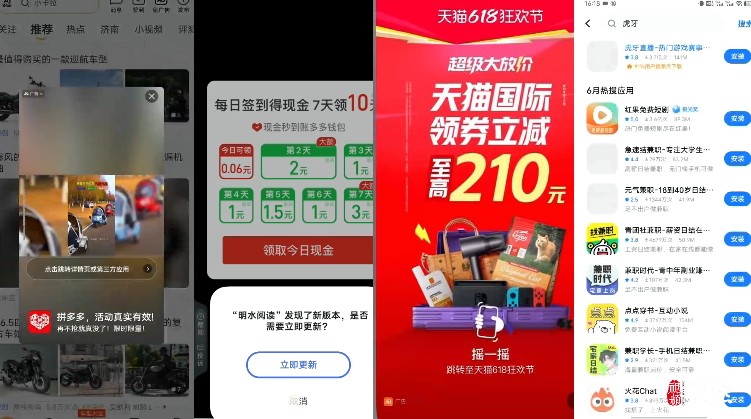

6月30日,记者实测发现,多款主流APP和小程序存在跳转乱象:步行时打开社交软件,开屏广告秒跳电商页面;停车小程序缴费页面眼花缭乱,确认按键隐蔽难寻;公众号文章中,伪装成图片的广告一碰就触发跳转。

“停车场缴费页面好几个‘确认’按钮,点错就跳借贷平台,后面车辆催得直按喇叭!”市民小李告诉记者,这种“技术霸凌”就像一个迷宫,每次都找不到出口,“太影响心情了!”

小李的遭遇并非个例。还有人表示,现在打开手机APP,倒计时的那几秒一动也不敢动,“每次打开被‘硬控’5秒,生怕稍微晃一下就触发广告。”

在记者实测的多款软件中,工信部通报的“步多多”APP问题尤为突出:其广告跳转灵敏度极高,甚至出现打开即连环跳转,并且无法关闭的情况。

社交媒体上,“每天手机跳转到购物APP一万次”“新型技术霸凌”等吐槽屡见不鲜。更值得警惕的是,跳转广告常伴随诱导性设计,如隐蔽的关闭按钮、默认勾选支付、人脸支付等,误触风险被进一步放大。

从业者:套娃式广告技术门槛低

APP开发者为何明知用户反感仍坚持投放此类广告?有媒体报道,一名从业者透露“摇一摇”的投放成本很低,却能带来高曝光率:1000次展示中哪怕只有10次转化,对商家而言仍是“划算买卖”,即便用户流失也在所不惜。

技术层面,广告SDK成为关键推手。何为广告SDK?简单来说,就是广告商提供的工具包,内置到APP中即可自动植入各类广告,如小程序的“看视频领奖励”模块。记者检索发现,网络上大量“APP躺着赚钱”的“秘籍”帖子指向中小开发者,其中一篇明确将独立游戏工作室、初创APP团队列为主要服务对象。

记者咨询时联系到无锡市一家自称主营APP流量变现业务的公司。“举个例子,你现在想做个短剧APP,我们一周就可以做出来,然后帮你上架,推广出去以后我们免费提供SDK可以接入广告。”该公司工作人员向记者介绍,app从定制开发到上架接入广告,公司都有研发团队。

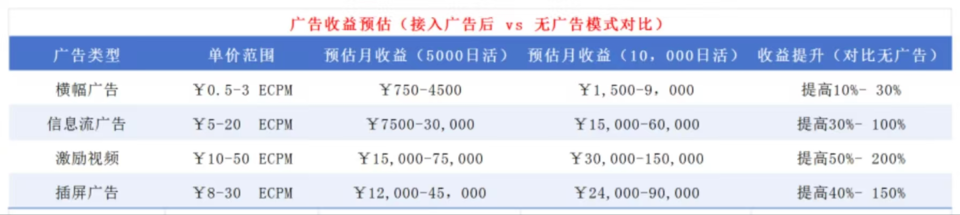

从该名工作人员提供的《广告收益预估对比表》可以看出,广告类型分为横幅广告、信息流广告、激励视频、插屏广告。其中,激励视频类型的广告月收益最高,以1万日活(每日活跃用户)为例,预估月收益最高可达15万元,对比无广告,收益最高可提升200%。

当被问及“关不掉的广告”时,该名工作人员直言其技术门槛低,“这种‘广中广’黑五类广告,一般的运营商公司都能做,就是太影响用户体验。”

法律专家建议套上“责任紧箍咒”

截至2024年12月,中国网民规模达11.08亿人,互联网普及率升至78.6%。早在2021年《个人信息保护法》实施时,就已明确要求“信息窗口跳转需获得用户明确同意”,工信部近年更多次开展专项整治。但“广中广”的技术隐蔽性与低违法成本,成为移动互联网生态的“反复性炎症”。

“通过强制弹窗、隐藏或设计虚假关闭按钮,本质是以技术伪装剥夺用户的选择自由。”西北大学法学院副教授、数字法治研究中心执行主任刘桢告诉记者,这类广告不仅侵害了用户知情权、选择权及公平交易权,构成技术性强制交易,而且规避了个人信息保护义务,破坏了市场竞争秩序。

针对这种乱象,他建议一方面应通过制度完善,细化界面设计违规判断标准,避免“钻空子”和“擦边球”现象;另一方面应该强化平台责任,建立“黑名单”联合惩戒和用户一键投诉机制,让违法成本不再“如纸薄”。

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省800位记者在线等你来报料!

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6