2025年5月1日起,杭州地区全面停止电报服务,北京已成为全国唯一提供发电报服务的城市。目前,北京联通西单营业厅是全国唯一的电报业务点。

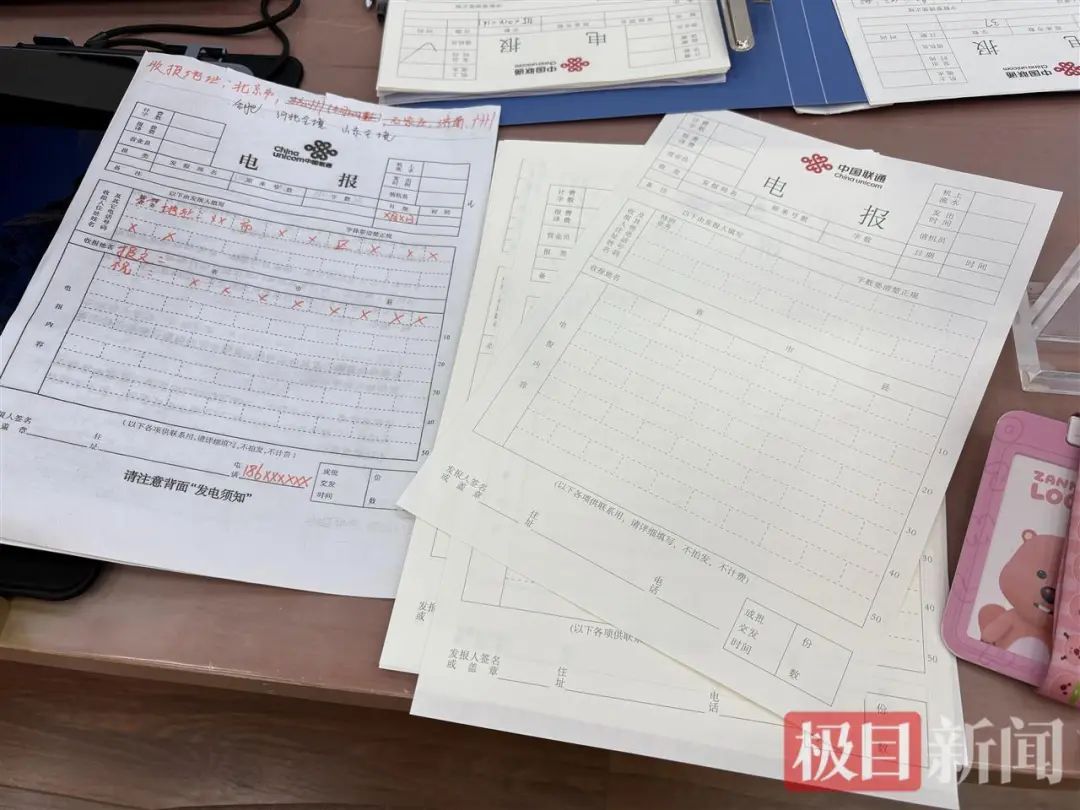

电报纸(极目新闻记者姚赟摄)

北京仅剩两位电报员:只要还有人需要,电报就会一直存在

5月13日下午,电报员陈宝凤向记者介绍,她从2014年开始从事电报业务,至今已有11年,多年前,她从长途电话局来到电报大楼工作,起初的工作与电报业务并无直接联系。一次偶然机会,她得知电报业务需要年轻人,便毫不犹豫地答应加入了。目前,电报业务仅剩她和另一位同事轮班值守。

她介绍,电报员收到电报后会对发报内容进行格式编辑,加上到外地的字段、号局名等信息,盖上带有时间戳的北京联通电报局印章,放入电报信封中钉装好,最后投递给收报人。

她印象最深刻的一封电报是一位丈夫发给妻子的,电报内容是“10年印证我还是爱你”。这份电报让她感受到电报背后的情感力量,也坚定了她坚守这份工作的信念。

电报业务也在发生变化,陈宝凤介绍,过去的电报内容往往简洁明了,如今则更加丰富多样。“抒发情感的电报越来越多,结婚祝贺、高考祝愿等祝福类占很大比例。”陈宝凤说,收报人的名字也发生了变化,过去一定是完整的姓名,现在出现了别名、昵称甚至英文字母等,也反映出有更多年轻人接触和使用电报。

陈宝凤认为,电报之所以能吸引年轻人,是因为它具有历史的厚重感和时光雕刻的痕迹。与微信、短信、电话等即时通讯方式不同,电报需要一定的时间才能送达。也正是这种延迟,赋予了它独特的魅力。

尽管电报业务的未来仍充满不确定性,但陈宝凤相信:“只要还有人需要,电报就会一直存在、传承下去。”

有人路过北京特意赶来只为给女友发一封生日电报

北京市民吴女士(化名)一次发了两封电报,分别寄给两位朋友。她表示:“其实电报里也没有什么具体的内容,只是觉得这种形式很特别,此刻它成了一个情绪的载体。”

吴女士(化姓)正在给朋友发电报(极目新闻记者姚赟摄)

记者注意到,孙先生在电报纸上写道:“欣闻您20岁生辰,值此良辰,谨祝生日快乐。”孙先生告诉记者,他在大连工作,前几日刚去长沙见完女朋友,返程时特意中转北京,只为给女朋友发一份电报,祝她生日快乐。

他说,自己对电报这一形式很感兴趣,也希望用这种形式给女朋友送去祝福,“比较有纪念意义”。

实探“北京唯一电报窗口”:受理量增加近十倍有年轻人发电报催“速回微信”

5月13日下午,记者来到中国联通西单营业厅,大厅一角就是电报服务区。服务台上摆放着厚厚一沓电报纸和一份填写模板,有顾客正在填写电报内容。

中国联通北京西单营业厅电报区

营业厅工作人员吴薇介绍,顾客在电报纸上填写地址、收报人、联系方式和报文,文字收费标准为每字0.14元,再由工作人员将电报进行整理后交给电报员,由发报员进行发报。目前,北京发出的电报仅能发到北京本地、河北、山东、合肥市、福州市和广州市,北京同城大约一两天能收到。

她还表示,杭州地区宣布停止电报服务后,西单营业厅的业务出现明显增长,“从之前大概一天10封的受理量,增长到如今每天100封左右,增加了近十倍。”仅4月30日当天,营业厅就受理了127封电报。

吴薇介绍,顾客中有一类是以前接触过电报的老人,对电报有特殊的情感,特意前来发电报怀旧。她记得有一位老电报员来给儿子发了一封喜报,祝儿子新婚快乐。

随着时代发展,也有更多年轻人加入进来。吴薇说,年轻人更多是出于好奇来体验,电报内容也更新潮、多元化,例如有人发“有急事,速回微信”等有趣内容。

面对电报业务的新趋势,北京联通也在积极创新。吴薇介绍,目前营业厅通过文创产品、电报机模型展示等方式,方便顾客打卡留念,提升了顾客的参与感和体验感。此外,北京联通还计划对电报收报纸进行优化升级,进一步提升顾客的使用体验。

转自 极目新闻

来源:杭州日报

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6