天文界近日掀起轩然大波。剑桥大学团队通过詹姆斯·韦伯太空望远镜,在距地球120光年、位于狮子座方向的系外行星K2-18b大气层中,检测到疑似生物标志物二甲基硫醚(DMS)。这是迄今为止人类在太阳系外宜居带行星上发现的最具说服力的生命迹象,但科学界普遍保持审慎态度。

星际光谱中的蛛丝马迹

2015年由开普勒太空望远镜发现的K2-18b,半径约为地球2.4倍,每33天绕其红矮星运行一周。它处于液态水可能存在的“宜居带”,被推测为“海洋氢行星”——即拥有氢大气层覆盖的液态水海洋。但这种猜想尚未得到证实,另一种可能是其地表覆盖着岩浆海洋。

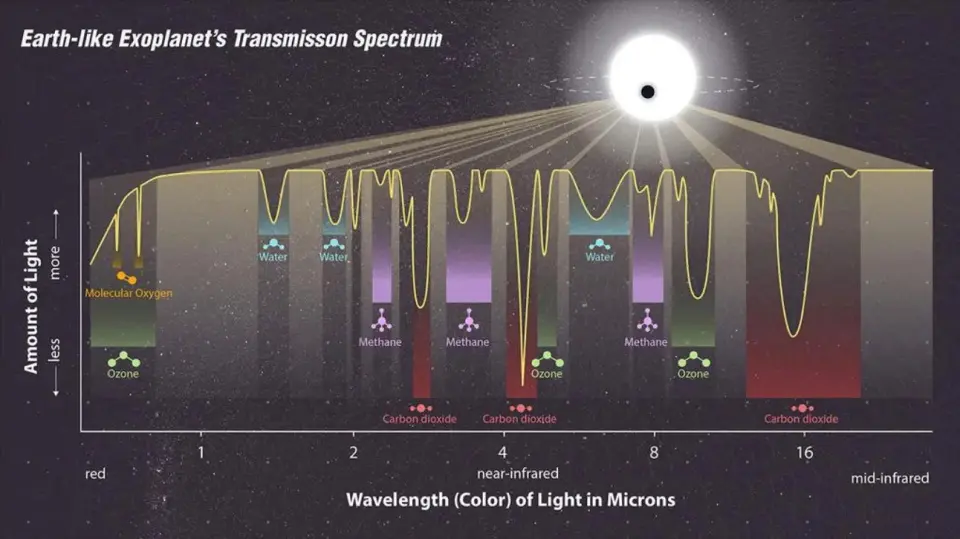

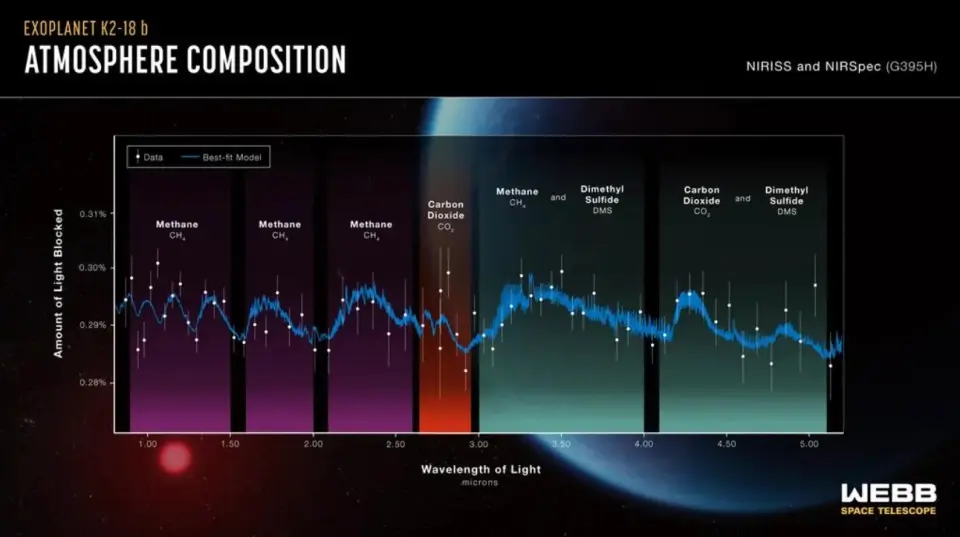

剑桥大学团队通过分析韦伯望远镜捕捉的光谱数据,发现甲烷、二氧化碳及微量氧气的存在。最引人注目的是检测到二甲基硫醚的信号——这种在地球上仅由浮游生物和细菌产生的化合物,首次出现在系外行星的大气分析中。研究负责人尼库·马杜苏丹教授称:“这是人类首次在宜居行星上发现潜在生物标志物。”

数据背后的科学博弈

这项发现引发激烈讨论。亚利桑那大学天文学家克里斯·英庇指出,韦伯望远镜的数据存在电子噪声干扰,“信号强度需远超随机噪声才有说服力”。此前,哈勃望远镜曾在2016年误判该行星存在水蒸气,后证实为甲烷。此次韦伯望远镜通过不同仪器重复观测到DMS信号,但牛津大学团队指出其浓度比地球高出数千倍,这一异常值令学界存疑。

非生物成因的可能性也未被排除。实验室研究表明,紫外线辐射可能分解其他化合物产生DMS,星际尘埃云中也曾发现该物质踪迹。SETI研究所声明强调:“信号存在模棱两可性,可能是系统误差导致。”

谨慎前行的探索之路

面对公众对“外星生命”的高度期待,科学家们展现出集体克制。约翰霍普金斯大学天体物理学家凯文·史蒂文森警告:“如同'狼来了'的故事,草率结论将损害科学公信力。”行星学会首席科学家布鲁斯·贝茨则强调:“任何地外生命声明都需要全球科学界系统验证。”

目前,多国科研团队已着手对原始数据进行独立分析。马杜苏丹团队计划进行第三次观测,使用韦伯望远镜的第三种仪器验证结果。科学界共识认为,需明确DMS在极端环境中的生成机制,并获取更精确的大气层垂直结构数据,才能做出最终判断。

这场持续近十年的星际侦探故事,正迎来最关键章节。无论K2-18b最终是否被证实存在生命,其研究过程都将为系外行星探测树立新标杆。正如马杜苏丹所言:“数十年后回望,此刻或许是人类触及宇宙生命奥秘的转折点。”但通往真相的道路,仍需穿越重重数据迷雾。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6