在牛顿以前这几十万年来就没有一个人思考过物体为什么会往下掉吗?

当然有啊, 思考的人还不少。

不仅思考了,还有比较详细的研究和思考。

其中最系统性研究过这个问题的是亚里士多德,他在其著作《物理学》中,系统的阐述了他的世界观。

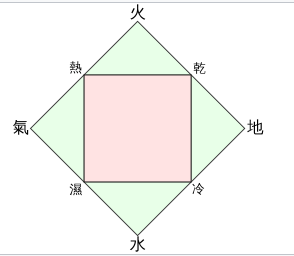

他认为世界是由四种元素构成的:

所有这些元素都处于相对于地心的固定位置上,地心就是宇宙的中心。

然后,所有这些元素都有两种属性,一种是重(gravity), 一种是轻(levity)。重质元素的自然位置是地心,轻质元素的自然位置是天球的中心。

为了保持相对位置,所有元素都会向其自然物质运动。重质的东西向下,也就是地心运动,轻质的东西向天球的中心运动。

这些元素的相互作用,产生了自由落地和漂浮的现象。

于是亚里士多德得出结论:动体的运动速度与其外力成正比,与物体的重量成反比。

每一个物体都包含各种重质或者轻质的元素,重质>轻质,物体就下落。

这些就是亚里士多德《物理学》的基本逻辑思想,也就是古典力学体系。

并且,以古典力学为基础,最终托勒密形成了成体系的地心说。

因为亚里士多认为地心是所有重质的自然位置,这显然不符合实际观察,因为在古代人世纪的观察下,很多行星的运动并不是圆周运动,并且还有逆行现象。

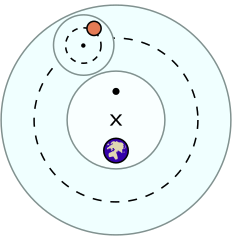

于是托勒密提出了比较完整的地心说理论:

- 宇宙哦的自然中心并不是地心,而是离地球不远的一个中心(上图X的位置)

- 行星围绕本轮(小虚线)和均论(大虚线)运动

地心说在当时的观测下是符合一定的行星运动规律的,并且完全符合亚里士德多的古典力学理论。

虽然说利用地心说描绘的天体运动比较复杂:

然而,在哥白尼(1473-1543)重新审视这个问题的时候,在当时更先进的观测技术之下,哥白尼发现利用地心说计算误差很大。 哥白尼观测的一次行星合。哥白尼在阿方索星表副本中的笔记评论说:"火星的位置超出2度以上,土星则落后了1.5度。"

于是在哥白尼尝试通过以太阳为中心,计算行星运动轨迹,发现误差更小,计算更加简便,于是发展成了《日心说》。

哥白尼的日心说中,他抛弃了亚里士多德轻质(levity)的思想,认为质重(gravity)并不是向宇宙中心(太阳)运动,而是同族物体有各自相互结合的倾向(这实际上亚里士多德老师柏拉图的思想),所以行星上的物体的gravity各自朝向自己的中心

然而哥白尼仍然解释不了为什么行星会运动,既然行星重质向各自中心运动,那么行星为什么又会运动呢?

然后,德国著名天文学家开普勒(1564-1642),提出了相互吸引的引力的概念,他认为: 同族重质像磁石一般相互吸引,这就是万有引力的雏形。 开普勒通过观察行星总结出的行星三定律,是牛顿万有引力定律的重要依据,万有引力定律已经呼之欲出。

所以我们看到,物理学的进步基本上是一步一步再走的,根本不存在什么牛顿突然一拍脑袋发现引力这样离谱有幼稚的事情。

先是哥白尼(1473-1543)提出日心说,挑战地心说的地位,认为不存在什么轻质(levity)。

接着是开普勒(1571—1630)提出同族重质像磁石一般相互吸引,首次提出相互吸引的概念。

在这同时伽利略(1564—1642)对亚里士多德质疑亚里士多德对于物体运动规律的质疑。

然后我们才终于迎来牛顿(1643-1727),代表了古典物理学的终结,现代物理学的诞生。

牛顿主要做的是这么几件事情:

1 彻底抛弃了亚里士多德质重(gravity),轻质(levity)的概念,提出了质量这一概念:

物质的量是物质的度量,可有起密度和体积共同求出——《自然哲学之数学原理》定义一

2 划时代的用微积分的思想研究运动问题

3 提出牛顿三定律和万有引力定律

所以,牛顿并没有发现什么重力或者是引力。牛顿做的工作时完整的建立起了现代物理学体系,彻底抛弃了古典物理学。

而且,最最最核心的是,牛顿引入的重要的数学工具微积分,从此数学和物理密不可分。

如果你看古典物理学的一些书籍,比如亚里士多德的《物理学》,你是看不到多少数学公式和计算的,大部分是语言论述。而《自然哲学的数学原理》已经基本上全是计算了。

这才是牛顿的伟大之处

(科技责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6