45年漂泊,旅行者关闭仪器却不熄光,人类的好奇心究竟能走多远?

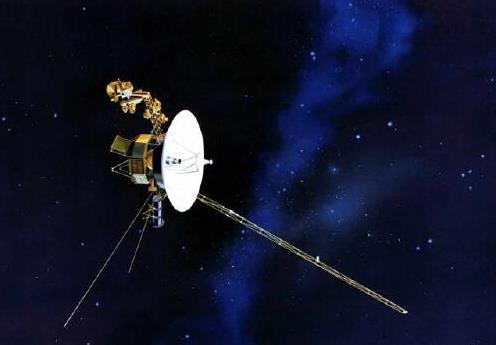

自从1977年一前一后地被送入太空,旅行者1号和2号就像是老朋友一样,一直默默在遥远的宇宙深处履行着自己的“职责”。从当年“打卡”木星、土星,到如今漂泊在星际空间边界线外,它们已经不属于某一颗星球,而属于整片银河。如今,快半个世纪过去了,这对“太空双子”再一次站上了时代的风口,只不过这一次,是因为它们即将“关灯睡觉”了。

别误会,这不是它们的终点,而是一种策略性的节能减负。最近,美国宇航局决定,为了让这两个年近半百的老伙计在浩瀚宇宙中多活几年,准备再关掉几个“灯泡”——也就是仪器设备。具体来说,旅行者1号上的宇宙射线子系统将在2025年2月谢幕,旅行者2号上的低能量带电粒子仪则计划在2025年3月画上句号。

这两件宝贝从地球出发时,还没有智能手机呢;那时候中国刚恢复高考、世界各国电视机都是黑白的,它们便已经踏上了“出差”之路。一路摸爬滚打、穿越了几十亿公里,连中途“充电”都没有,如今还能咬牙继续,是不是也该敬个礼、鼓个掌?

它们之所以还能一口气挺到现在,靠的是核能电池,说白了,就是靠钚238放射性同位素释放的热量来发电。可惜啊,再怎么坚挺,每年也得掉个4瓦左右,就像家里那种老旧冰箱,开一天电表都多转几圈。为了解决这“电荒”,NASA从1980年代开始就陆续关闭了一些用电大的仪器。2024年,旅行者2号的等离子体科学仪器也被关掉了——反正那个仪器受方向限制,数据不够多,不如先让它歇歇。

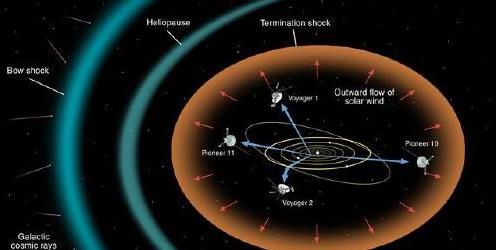

再说点细节。旅行者1号早在2012年就冲出了太阳的“保护罩”,也就是太阳系的边界,进入真正的星际空间。旅行者2号也紧随其后,于2018年达成这一壮举。别看这两兄弟模样不起眼,那可是目前人类唯一真正飞出“太阳家门”的航天器。在它们身上,NASA装备了10个功能各异的仪器——目前还剩下3个“健在”。预计到了2026年,只剩2个;再到2030年代,或许就只有一个在坚守了。

那么问题来了,关这些仪器到底值不值?NASA给出了答案:“必须的。”理由很简单,不是所有的电都值得花,得用在刀刃上。像旅行者1号的宇宙射线子系统,它能帮助科学家判断“咱已经离开太阳系了没?”这个问题。这数据说重要,那是太重要了。没有它,科学家在面对那片星际迷雾时,可能连地图都画不出来。

不过话说回来,这些关机动作背后,其实是一场漫长而细致的权衡。你想啊,每个仪器就像是一盏灯泡,有的亮着看路,有的测温,有的听声音,有的收风向。电量少了,就得抉择哪盏继续开着,哪盏先关掉,实在是一种两难。这哪像科技大片里的“爆炸特效”,这是无声的坚持,是对科学价值的极致追求。

如果你以为这只是“科学人的执念”,那就低估它们的价值了。如今全球各大科研机构、天文爱好者、甚至中学教材里,都或多或少用到了旅行者带回的数据。它们就像“邮差”一样,跨越时空,从数十亿公里外寄来关于宇宙的信。

从近年的资料来看,旅行者航天器目前身处星际空间深处,光一个信号回来就得飞上22小时。而地球上的工程师还得时刻盯着它的脉搏——时不时调个参数、调整个角度,都是小心翼翼的“手术级”操作。想象一下,你隔着几十亿公里给一个设备远程维修,这技术含量高得都能写进教科书。

再来看看细节中的温情。有人或许会说,两个破旧的机器,值当那么重视吗?但你看NASA的工程师们提起旅行者时的语气,跟聊家里的老电视差不多——满是亲切和不舍。关掉一个仪器,不是简单地“拉闸”,而像是告别一位年迈的战友。

当年这些人造小精灵被发射出去时,谁也没想到它们能陪我们这么久。它们身上还携带了“金唱片”——记录着地球的声音、图像和问候语。如果未来有外星文明真看到它们,那这就不是“机器”的旅程,而是“文明”的使者。

正因为如此,当NASA在计划一个个关闭仪器时,思虑再三、字斟句酌。毕竟,这是人类在宇宙中的“足迹”,更是科技与梦想交织的故事。你说,这样的旅程,谁又舍得轻易叫停呢?

当然,科技总有它现实的一面。NASA希望能至少维持一个仪器运行到2030年代,但工程师们也得考虑“突发情况”——比如设备突然罢工、信号中断、能量调配失衡。这就像一位高龄老人,还坚持每天锻炼、打理家务,难免有时身体吃不消。于是,为它“减负”就成了最温柔的体贴。

当下的现实是,旅行者的仪器正一件件慢慢关停,这不是终点,而是一种调整。而我们,也许该思考的是,面对宇宙这本书,我们究竟还想翻开多少页?

(科技责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6