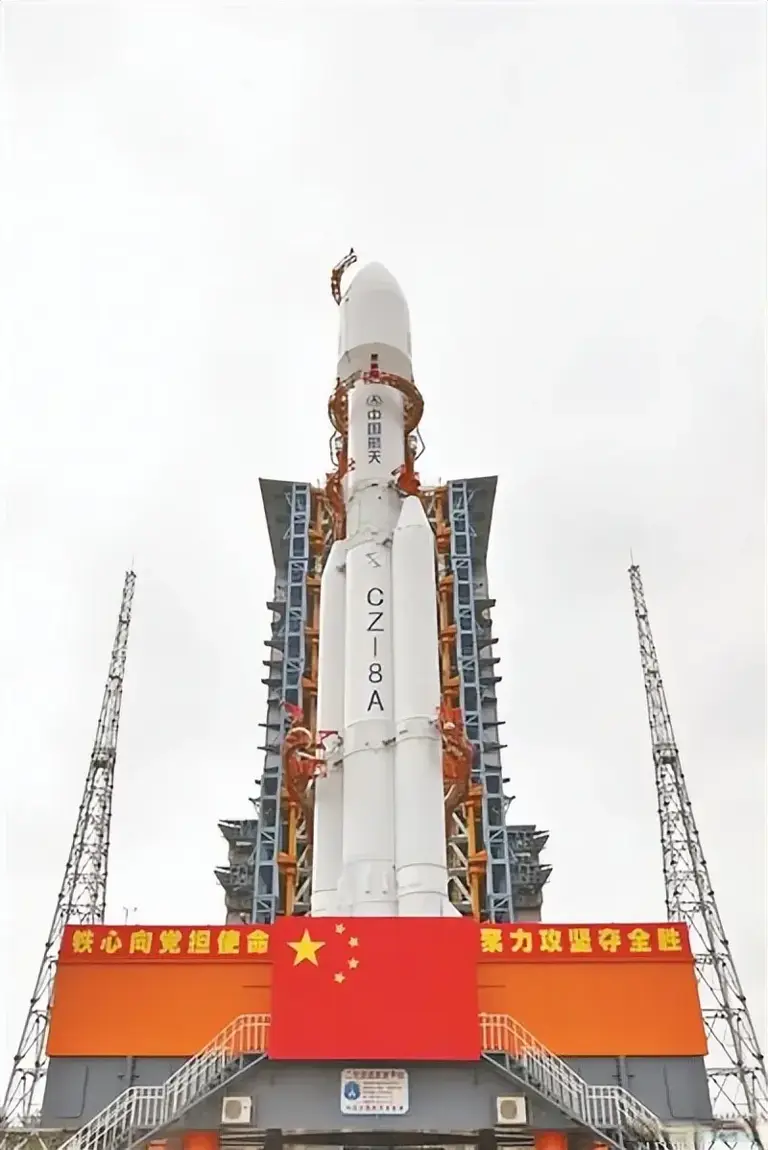

2月11日17时30分,我国在文昌航天发射场使用长征八号改运载火箭(又名长征八号甲运载火箭),成功将卫星互联网低轨02组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

这不仅标志着我国新一代运载火箭家族再添新丁,也拉开了长征八号系列火箭高密度发射的序幕,为蛇年的中国航天事业奏响了开门红的激昂乐章。

长征八号改是针对未来中低轨道巨型星座组网发射需求而改进研制的。随着我国航天事业的蓬勃发展,未来将要发射的低轨星座组网卫星数量庞大、迭代升级快且发射频次高。为了满足这些需求,降低综合成本并实现高频次发射成为了火箭改进的主要目标。

从外形上看,长征八号改沿用了长征八号运载火箭的新一级和助推器,新二级改成了3.35米直径的新研制的通用氢氧末级,并配装了更大的5.2米直径的整流罩,呈现出“脑袋大,脖子细”的独特外观。

面对大家对其稳定性的疑问,研制团队采用了创新方式,让火箭飞起来之后主动控制调整方向迎风飞,而非让风侧着吹。这一创新不仅确保了火箭细脖子能扛住,还大幅增加了运载能力,末级结构效率接近0.87,在国内处于领先水平。结构重量的减轻直接提升了火箭的运载效率,使其在执行中低轨道卫星发射时,能够发射更重的卫星或者探测器。

长征八号改的通用氢氧末级发动机采用新型的液发75DA氢氧发动机,运用膨胀循环技术。与传统燃气发生器循环发动机相比,膨胀循环技术将推进剂从液体膨胀为气体,再利用其能量产生推力,实现了更高的效率。

同时,液发75DA液氧发动机经过多次改进,减少了阀门数量,简化了管路,降低了系统的复杂性和故障率,提升了发动机的可靠性,为后续的多次启动能力奠定了基础。

此次还首次应用了闭式增压技术。传统的开式增压技术会浪费推进剂,降低运载率,而闭式增压技术通过电控安易阀门实现柱箱压力的主动设计,根据压力带自动开启和关闭排气阀和安全阀,避免了推进剂浪费,提升了火箭的安全性和可靠性。

加上其他技术创新,长征八号改成为长征家族系列火箭中运载效率最高的火箭型号,在成本未增加的情况下,提升了运力和效率。

长征八号改的发射成本大幅下降,推力显著提升。在700公里太阳同步轨道,实现了两吨的运力提升,运载能力来到了7吨级,可覆盖未来主流轨道任务载荷的发射需求。同时,它还具备地球同步转移轨道、地球静止轨道、地月转移轨道的发射能力。

火箭创新地将卫星支架转接框仪器舱的功能整合到一个多功能舱内,成功减重200公斤,在火箭结构应用上属国内首次。这一集成设计使得长征八号改能够在1100公里的倾斜轨道上实现一箭多星,将一个轨道面的卫星一次性发射入轨。

长征八号整个系列采用通用化、模块化、组合化的设计思路,目前可分出三个型号:不带助推器的构型约3吨运载能力,带助推的基本型是5吨运力,而最新的长征八号改达到了7吨运载能力。

三种构型形成3吨、5吨、7吨的能力梯队,让我们能够更合理地选择相应构型执行发射任务,避免浪费,提升了我国中低轨道卫星组网发射能力。

长征八号改的整流罩直径有4.2米和5.2米两种,特别是5.2米整流罩适装性更好,可以装下更大体积的卫星,搭载的卫星数量也更多。

以液氢、液氧为燃料的火箭末级具有比冲高的优点,在我国新一代中型运载火箭型谱规划中,高轨运载火箭主要构型均采用氢氧末级模块进行通用化设计,使后续长征系列新一代中型火箭朝着统一化方向发展,达到模块级产品化程度,大幅提升生产效率,降低成本。

由于新构型火箭在结构上发生较大变化,控制系统从参数方面进行了全新设计。全新的机电静压伺服系统简化了控制系统与动力系统之间的接口,让火箭的“大脑”更加聪明有效。从安全性、可靠性角度出发,还配置了冗余备份模块,支撑运载火箭平稳运行,让长征八号改飞得又稳又准。

这次任务是长征系列运载火箭的第559次飞行,也拉开了长征八号系列火箭高密度发射的序幕。据了解,2025年该系列火箭计划将执行10余次发射。

长征八号改的成功首飞,为我国中低轨道卫星组网发射提供了强有力的支持,将在我国航天事业中发挥重要作用。

在未来,随着技术的不断进步和完善,长征八号系列火箭有望进一步提升性能、降低成本,为我国航天事业的发展注入更强大的动力。同时,也将为我国商业航天市场带来更多机遇,推动我国航天产业的蓬勃发展。

文本源自@科普中国视频内容。

(科技责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6