中国女篮爆冷输日本,球迷为何集体炸锅?深度剖析四大致命伤

中国女篮在此次亚洲杯半决赛的失利,根本上是 “预期差” 引发的舆论风暴。小组赛三战全胜,场均净胜 30 分,强势表现让球迷普遍认为日本队根本没有机会。而中国女篮的 “双塔” 内线组合,张子宇与韩旭的身高优势,更让大家坚信这场比赛会轻松拿下。毕竟,过去十年中国女篮对日本的胜率超过 70%,即便是 2023 年世界杯,两队交手时,中国队也轻松以 15 分的优势取胜。

然而,比赛结果却狠狠打了所有人的脸。日本队全场命中 16 个三分球,命中率高达 47.1%,而中国队仅命中 6 个,三分球命中率惨不忍睹。更讽刺的是,日本队的中锋渡嘉敷来梦身高只有 1.93 米,却在防守端限制住了张子宇和韩旭,后者合计 17 投 9 中,远低于小组赛的效率。这不禁让人疑惑:内线如此明显的优势,为何反而被对手的外线攻势打垮?预期的实力碾压与令人尴尬的失利形成强烈对比,球迷的愤怒源于 “内线必胜论” 的幻灭。当日本队用精准的三分球打破中国女篮固守的战术壁垒时,这场失利已经超越比赛本身,成为对球队战术体系和自信心的沉重打击。

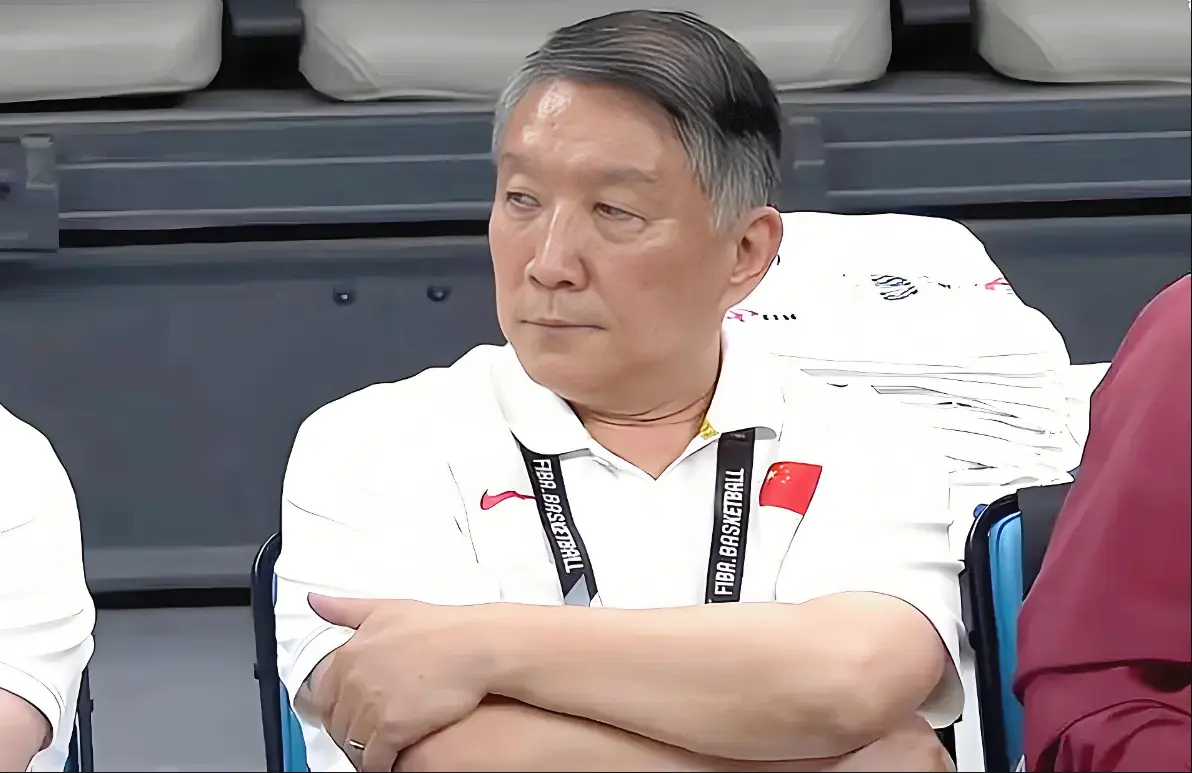

为何输球?宫鲁鸣的战术顽固害惨了全队

主教练宫鲁鸣的战术布置,显然是这场失利的 “头号罪魁祸首”。从比赛的全过程来看,他犯了三个致命错误:

过度依赖内线,放弃外线进攻

宫鲁鸣始终坚持通过张子宇主导的内线强攻来突破,甚至在日本队的外线火力全开时也未做出有效调整。数据显示,中国队内线得分占比高达 68%,而外线球员的场均出手次数比日本队少了 11 次。这种 “重内线、轻外线” 的战术,使得日本队可以肆无忌惮地缩小防线,甚至使用 “BOX - 1” 防守策略限制张子宇的发挥。

防守漏洞百出,三分球防守失误频现

日本队的三分球并非偶然,他们通过交叉掩护和快速传球为自己创造大量空位机会,67% 的三分得分都来自于助攻。而中国队的外线防守,特别是杨力维、李缘等后卫的防守调整速度明显滞后,屡屡出现 “目送对手投篮” 的失误,导致对手频频命中远投。

临场调整迟缓,错失逆转机会

第三节日本队打出一波 18 - 5 的高潮时,宫鲁鸣并未及时叫暂停进行战术调整,任由主力球员在场上 “自生自灭”。直到比赛的最后五分钟,他才尝试使用 “一高四小” 的阵容追分,但此时已经太晚。宫鲁鸣的这种 “一招鲜” 式的执教方式,与日本主教练盖恩斯的灵活应变形成鲜明对比,后者通过 “5 上 5 下” 的轮换保持体力,并在第四节采用联防有效破解中国的 “双塔” 战术。宫鲁鸣的战术偏执暴露了中国女篮在 “重内线轻外线” 体系上的局限。当日本队利用速度和三分打破了传统的篮球战术时,中国女篮像一个被捆住的巨人,虽然身高占优,却无法发挥出应有的威力。

从信心崩塌到选拔争议

这场失利的影响远远超过了比分,它揭示了中国女篮更深层次的危机:

新星信心受挫,老将状态下滑

18 岁的张子宇虽然在首秀中表现出色(17 分 9 篮板),但在关键时刻的失误和防守漏洞(例如被田中单打)可能会影响她的成长。更为令人担忧的是韩旭的状态 —— 这位亚洲第一中锋在比赛中仅得 18 分,命中率跌至 54%,并且屡次在低位被包夹失误。黄思静、杨舒予等外线球员也手感冰凉,三分球合计 9 投 1 中,基本沦为 “看客”。

教练信任危机与选拔争议

宫鲁鸣的执教能力首次遭遇广泛质疑。球迷们回顾他在 2022 年世预赛期间的 “三从一大” 训练法争议,认为他的 “高压管理” 已不再适应现代篮球的发展。更为激烈的争议是李梦缺席的事件 —— 尽管篮协解释称她因伤病和家庭原因落选,但大部分球迷认为缺少李梦的外线持球能力,使得球队的进攻体系彻底崩溃。数据显示,李梦缺席后,中国队场均三分命中数减少了 3.2 个,关键球的处理能力下降了 40%。

舆论反噬与民族情绪的交织

中日女篮之间的历史恩怨,加剧了此次失利的舆论反响。从 2017 年亚洲杯决赛的逆转到 2021 年奥运会的险胜,中国女篮从未像此次这样输得如此惨败。这种情绪化的反应,折射出中国篮球长期以来承受的 “精神图腾” 压力。这场比赛的失利,不仅仅是丧失了晋级机会,更让球迷的信任、球员的自信心以及管理层的公信力遭遇重创。中国女篮意识到,若想走出低谷,必须面对传统战术体系带来的局限。赛后采访中,宫鲁鸣的回应进一步激化了球迷的矛盾。这种 “死磕内线” 的态度,与日本队的快速战术革新形成鲜明对比 —— 后者通过引入归化球员斯蒂芬妮・马乌里,使三分命中率跃升至亚洲第一。尽管篮协解释称李梦 “状态下滑” 未能入选,但 WCBA 季后赛数据显示,李梦本赛季的三分命中率仍有 38%,并且场均贡献 22 分 5 助攻,表现远超队内其他小前锋。当宫鲁鸣通过 “未来规划” 回避战术问题时,他正在耗尽球迷最后的耐心。

(体育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6