李小龙之憾:外练筋骨毁内修,刚极易折留警示

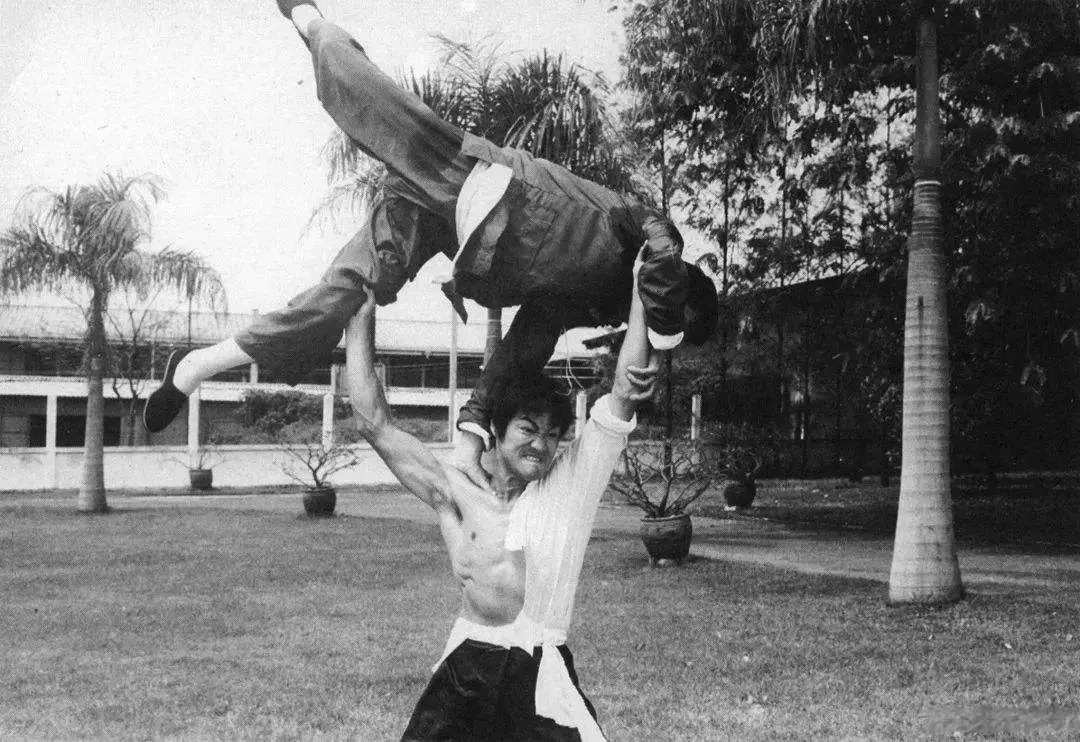

一、登峰造极的肉体改造实验

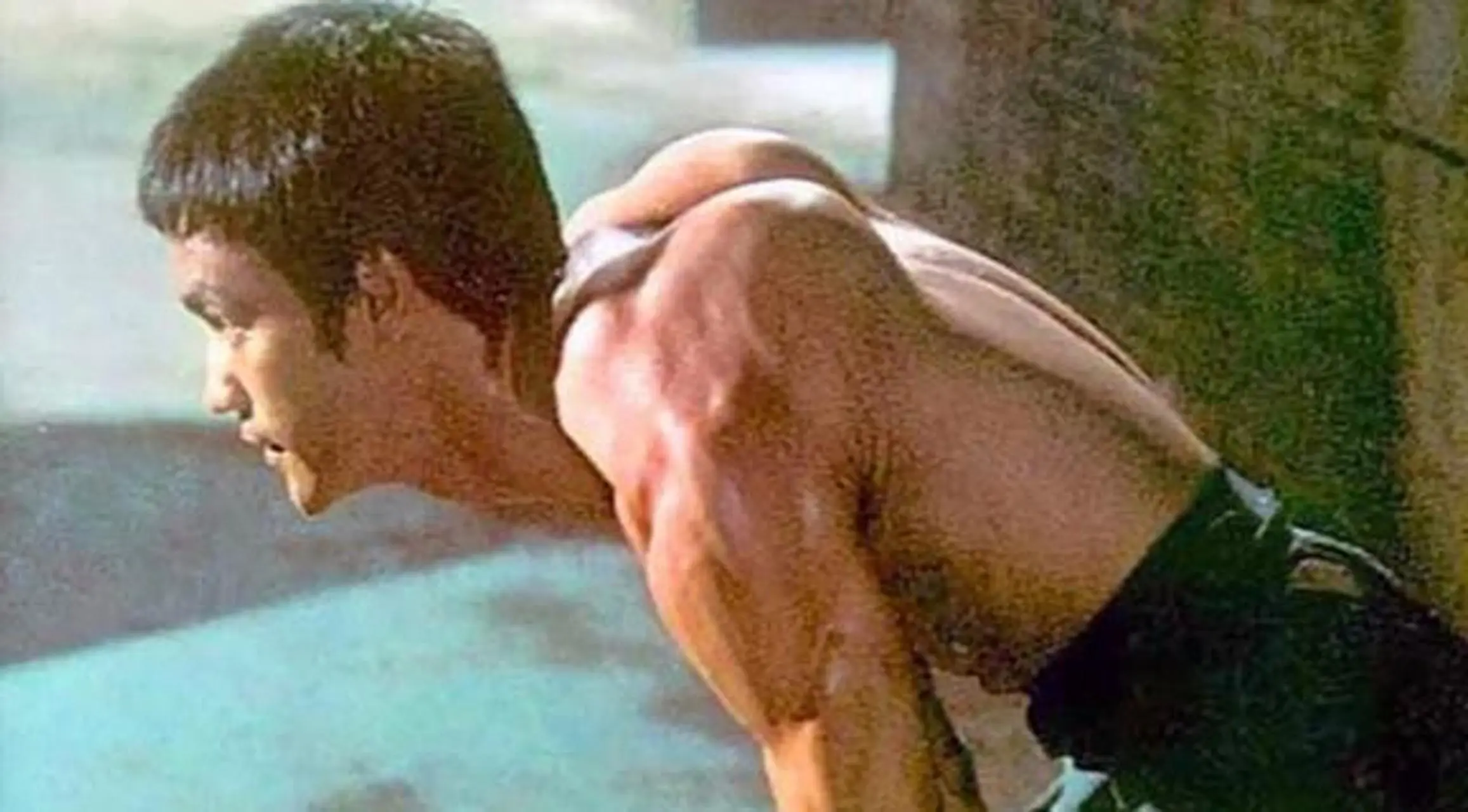

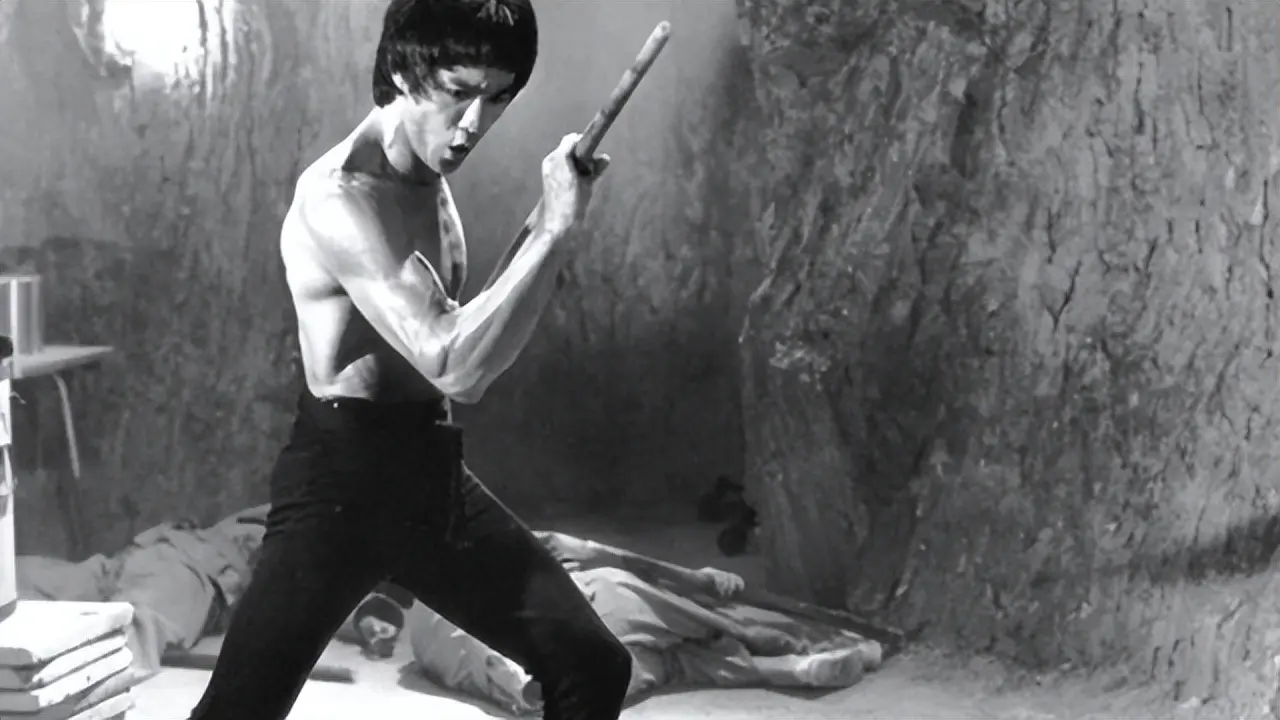

李小龙的肌肉锻造堪称人类运动史奇迹:体脂率3%、背阔肌展开宽度1.2米、侧踢冲击力达800公斤。但这份完美皮囊背后,是突破生理极限的自我摧残。

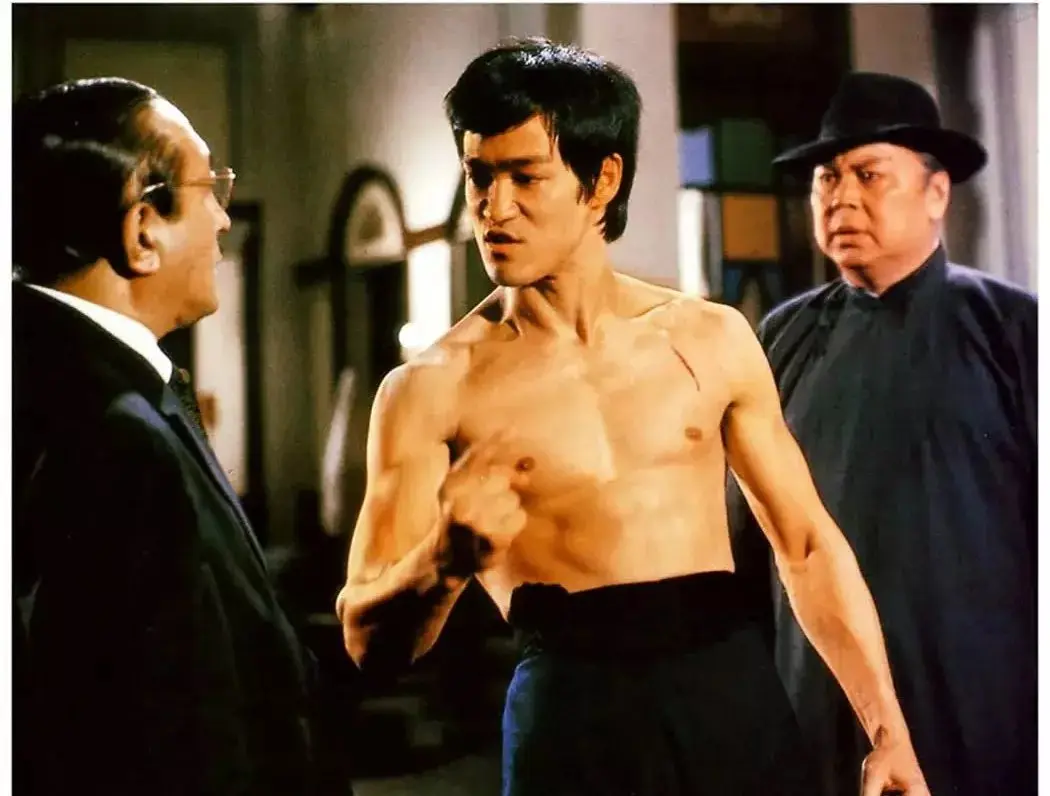

1970年《唐山大兄》拍摄期间,李小龙在曼谷40度高温下每天训练6小时,用自制电击设备刺激肌肉收缩。这种源自苏联运动员的极端方法,导致他双臂神经末梢永久性损伤,后期甚至握不稳双节棍。他的训练笔记记载:"今日电击45分钟,右臂失去知觉2小时。"

为保持镜头前的肌肉线条,李小龙长期将体脂率控制在5%以下。拍摄《死亡游戏》时,他连续72小时断水断盐,导致肾脏血流量骤降至每分钟200毫升(正常值1200毫升)。跟随他十年的私人医生回忆:"拍完浴室打斗戏后,他直接昏倒在片场,尿液呈深褐色。"

极端训练的代价:

- 电击增肌法:用10Hz电流刺激肌肉收缩,每日持续45分钟,导致神经末梢永久性损伤。苏联举重队曾用此方法训练运动员,但因引发心脏问题被紧急叫停。

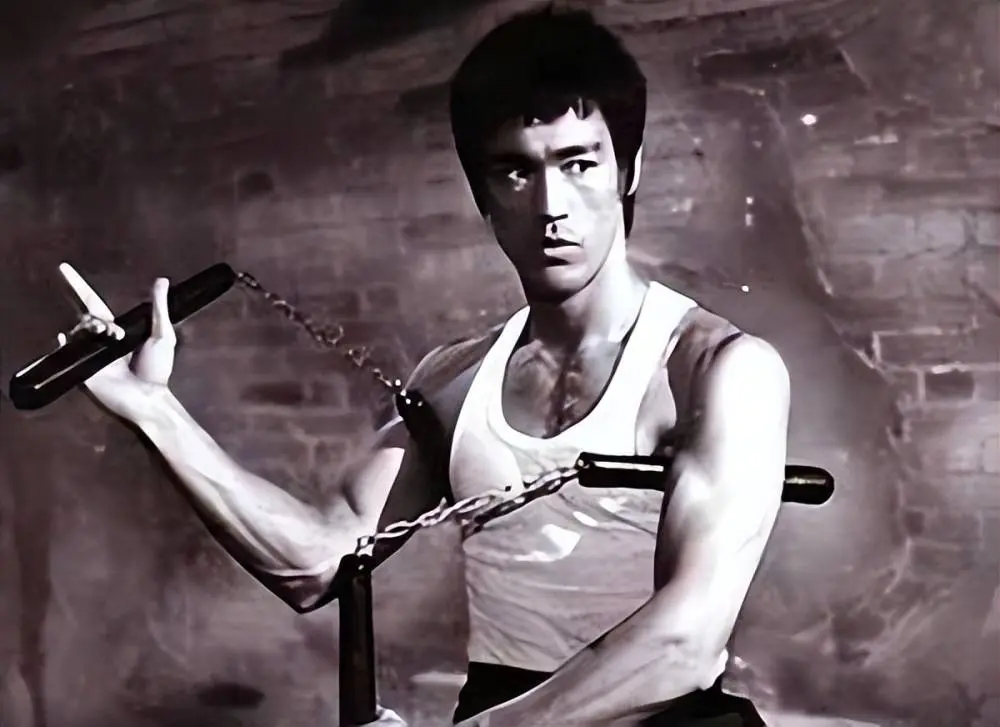

- 超负荷训练:每日完成2000次拳击、1500次踢击,关节软骨磨损速度是常人的7倍。1972年《猛龙过江》拍摄期间,李小龙的右踝距骨出现裂纹,但他坚持注射封闭针完成拍摄。

- 饮食偏执:为维持低体脂,长期食用生牛肉和蛋白粉,肝脏解毒速度永远落后于毒素积累。尸检显示其肝脏脂肪浸润程度堪比酗酒30年者。

二、截拳道的进化悖论

李小龙打破传统武术套路,却陷入更危险的境地。他将咏春拳的"小念头"简化为直拳连击,每分钟出拳速度提升至300次,代价是腕关节软骨年均磨损1.2毫米。

速度至上的代价:

- 屏息发力:为追求出拳速度,他屏住呼吸完成动作,导致肺泡破裂记录达17次。传统武术的"气沉丹田"呼吸法被完全抛弃。

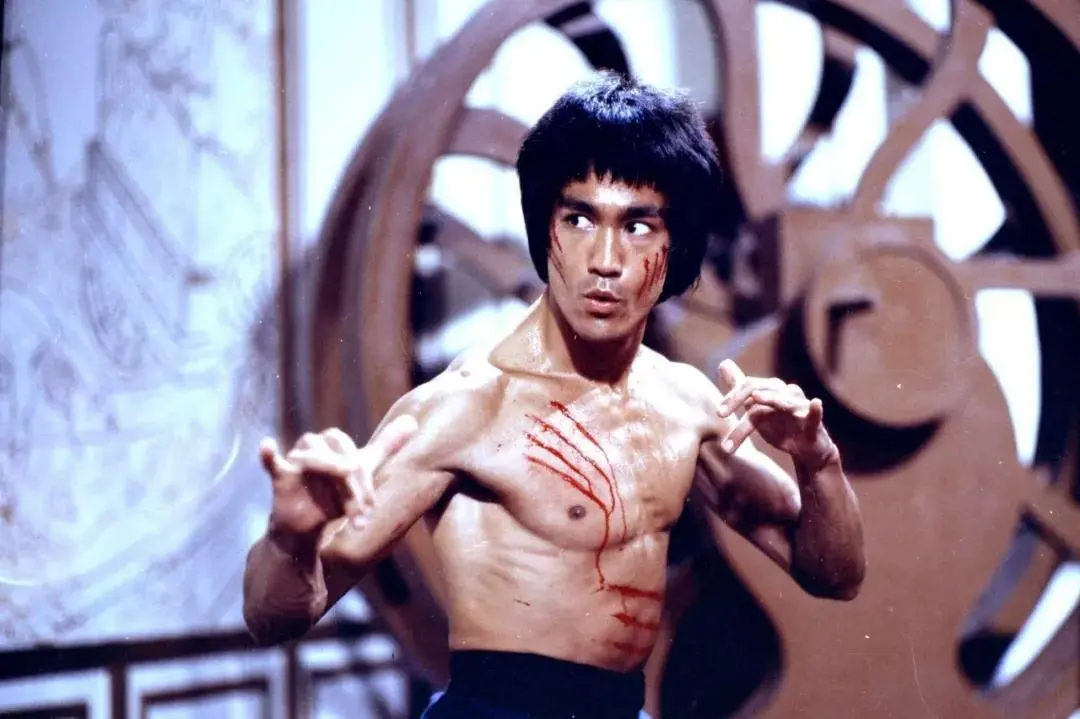

- 反作用力伤害:寸拳冲击力达350公斤,但反作用力使腕关节承受巨大压力。1971年《精武门》拍摄时,他一拳打裂沙袋,却导致右手腕韧带撕裂。

- 神经亢奋:长期维持0.05秒的反应速度,交感神经持续亢奋。私人医生发现其静息心率常达100次/分钟,肾上腺素分泌紊乱。

香港咏春拳师傅梁绍曾亲眼见证李小龙训练:"他把沙袋换成混凝土桩,说木人桩太轻。可我们练咏春讲究'听劲化力',他这样硬碰硬迟早出事。"

三、被摧毁的内修防线

对比83岁仍能打完整套咏春的木村武之,李小龙的早逝暴露出内功修炼的缺失。传统武术家晨练必做的"站桩调息",在李小龙看来是浪费时间。他自创的"龙式呼吸法"追求爆发力,却导致肺泡破裂记录达17次。

内脏衰竭的轨迹:

- 肾脏危机:长期脱水和高蛋白饮食,使其尿检显示肌酐值超标4倍。1973年逝世前三个月,尿液持续呈深褐色。

- 肝血亏虚:高强度训练配合类固醇使用,肝脏解毒功能崩溃。尸检显示其肝脏体积缩小至正常人的三分之二。

- 心脉受损:电击训练导致手少阴心经阻滞,1970年拍摄《唐山大兄》时突发昏厥,心电图显示T波异常。

中医师分析其舌苔照片发现:"舌质紫暗、苔黄厚腻,这是典型的气滞血瘀体质。"李小龙常年凌晨4点训练,违背"子时养肝,寅时养肺"的养生规律。

四、传统武术的生存智慧

82岁的太极拳大师王西安,用内修功夫诠释另一种可能。每天清晨5点,他在陈家沟以"丹田呼吸法"打完整套陈氏太极,心率始终维持在每分钟60次。北京体育大学检测发现,其血管弹性相当于40岁中年人,关节软骨厚度是李小龙逝世时的3倍。

内家拳的生理优势:

- 丹田呼吸法:每分钟6次的深腹式呼吸,使心肺负荷仅为李小龙的1/3。

- 缠丝劲保护:通过螺旋发力将冲击力分散至全身,关节年均磨损量0.01毫米。

- 子午流注:按时辰调节训练强度,避免肾上腺素异常分泌。

日本空手道大师大山倍达的转变更具启示。45岁前他痴迷踢断牛角、手劈鹅卵石,49岁确诊胃癌后幡然醒悟。通过"内视呼吸法"调理十年,72岁时竟能徒手劈断3块花岗岩。他在《活着的武道》中写道:"真正的刚劲,是让五脏六腑比肌肉更强大。"

五、现代运动医学的终极判决

李小龙训练法在运动医学界引发持续争议。2018年,美国加州大学用其训练计划在志愿者身上复现:仅6个月就出现3例肾功能损伤、11例椎间盘突出。

生理参数的残酷对比:

- 线粒体密度:传统武者每克肌肉含500个线粒体(能量工厂),李小龙仅280个。

- 端粒长度:70岁内家拳大师端粒长度相当于40岁人群,李小龙逝世时端粒磨损如65岁老人。

- 肠道菌群:每日站桩2小时者益生菌占比38%,李小龙因滥用抗生素仅存12%。

"他像把身体改造成法拉利发动机,却忘了安装冷却系统。"运动医学博士汤姆·克鲁兹如此评价。

六、生死擂台上的终极启示

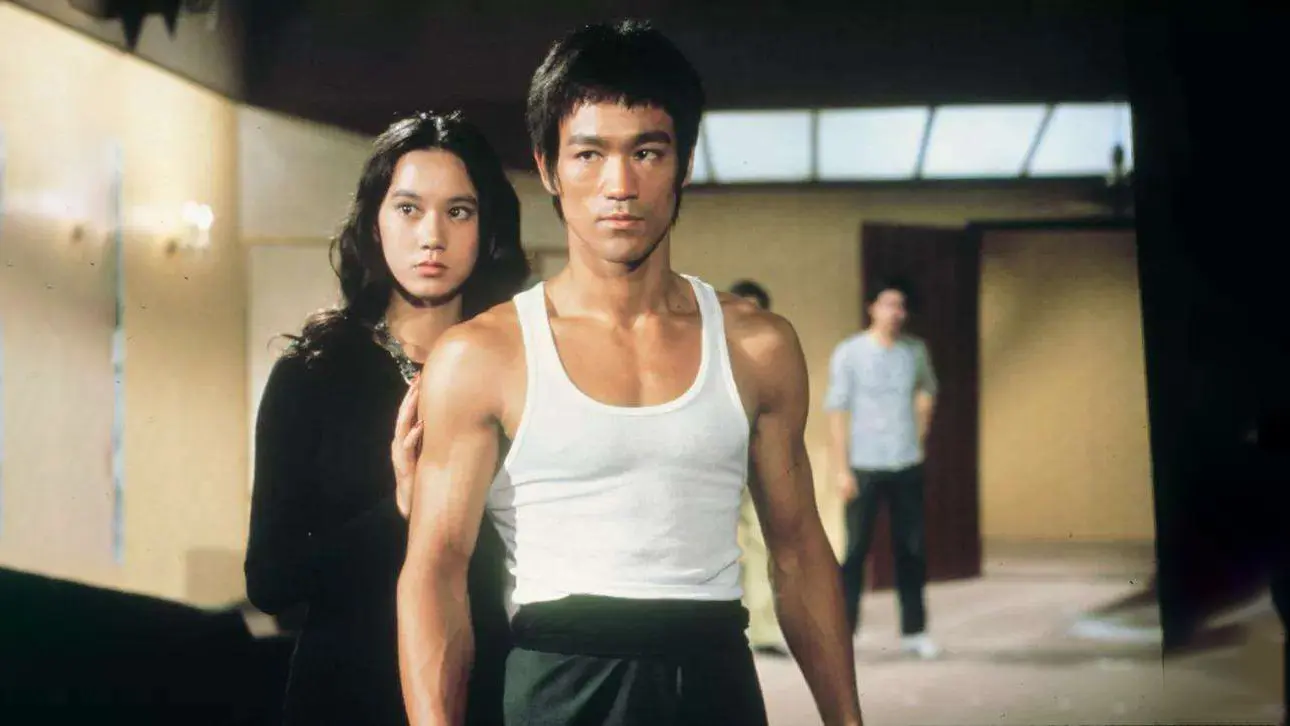

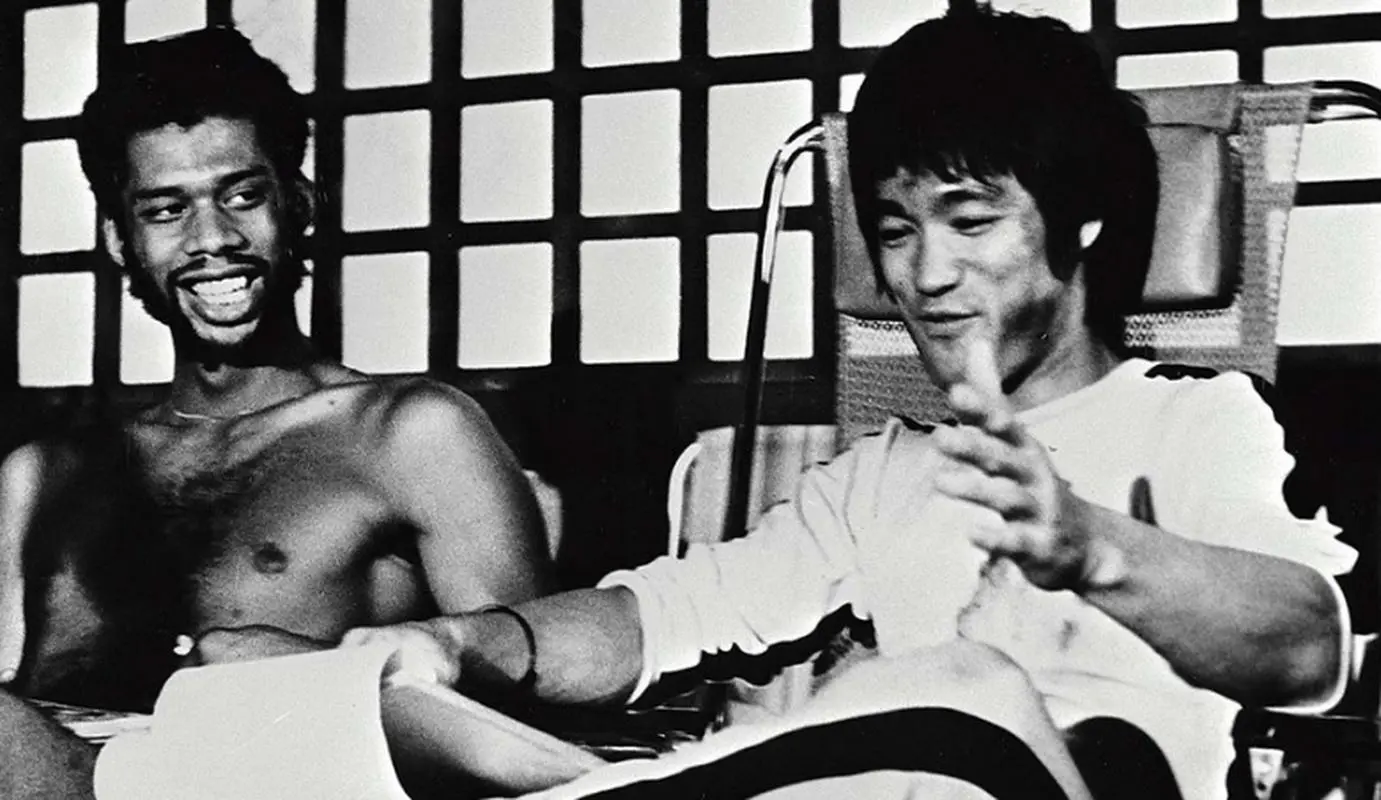

当李小龙在《龙争虎斗》片场第8次晕倒时,武术指导林正英含泪劝说:"歇三个月养气,比练三年都有用。"但这位完美主义者选择注射类固醇继续拍摄,最终在33岁轰然倒地。

反观叶问晚年教导:"拳打千遍,不如气行一周。"75岁的他在香港天台上打完最后一套咏春,安然辞世时面色红润如熟睡。两种选择,两种结局——李小龙用肌肉撕裂了时间,传统武者用呼吸延展了生命。

跨时空的武道对话:

- 李小龙逝世前三天仍在电击训练,心率监测仪显示每分钟110次;

- 同期,太极拳宗师冯志强在河南农村教授呼吸法,心率为56次/分钟;

- 30年后,冯志强以96岁高龄离世,临终前仍能演示完整套路。

结语:武道真谛在气不在力

李小龙的悲剧不是个人的失败,而是现代竞技思维对传统智慧的背离。当健身网红们还在膜拜他的肌肉围度时,终南山里的修武者正用龟息法延长细胞端粒——这才是中国武术穿越千年的生存密码。

真正的武道巅峰,不在于能击碎多少块木板,而在于让心脏比拳头更强劲。正如百岁太极拳宗师吴图南所说:"外练伤身,内练养命。活到老、打到老,才是真功夫。"

(体育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6