火箭与皇帝:斯诺克伟大性的双重标尺

一、行为密码:赛场上的气质烙印

亨得利与奥沙利文在球台边的每一次俯身击球,都在书写两种截然不同的斯诺克精神注解。

亨得利的帝王仪态:

- 节奏控制:1999年世锦赛半决赛决胜局,面对0-68落后局面,仍以每分钟23次的稳定击球频率完成清台逆转

- 情绪管理:生涯912场职业赛事,仅3次摔杆记录(奥沙利文为27次)

- 尊重对手:1997年大师赛决赛,怀特打丢制胜黑球后,亨得利主动与其握手而非立刻庆祝

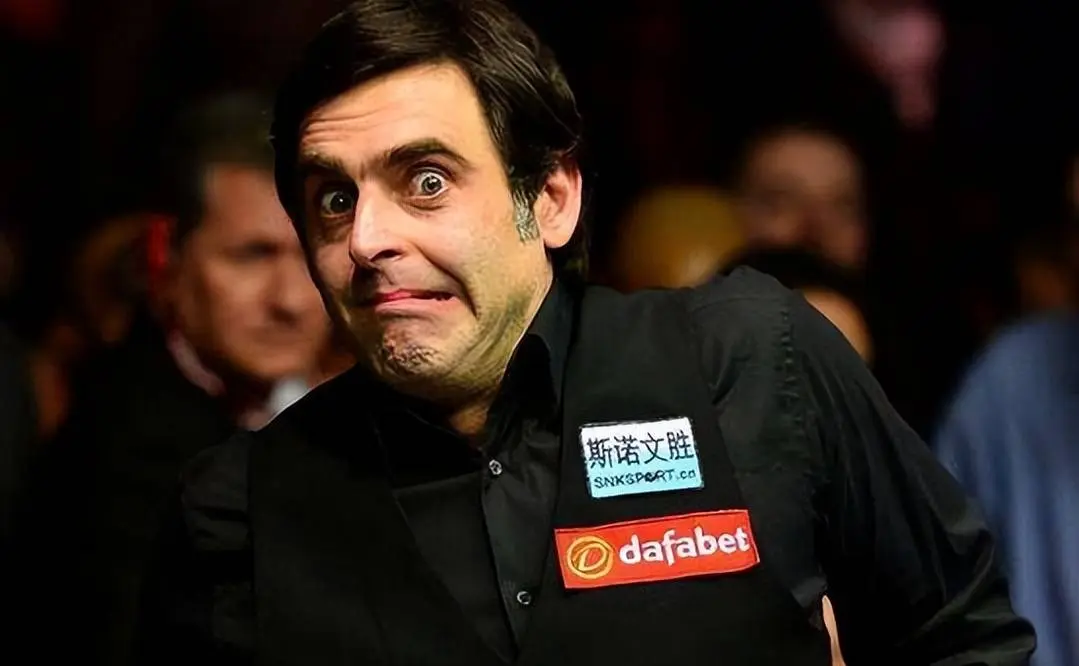

奥沙利文的叛逆时刻:

- 争议退赛:2006年英锦赛对阵亨德利时中途认输,引发世界台联调查

- 器材抗议:2018年北爱公开赛怒砸球杆,因不满台布摩擦力

- 言语冲突:2021年世锦赛称裁判"需要去看眼科医生",遭罚款2万英镑

二、运动精神的代际嬗变

斯诺克从"绅士运动"到"职业体育"的转型,在两位王者身上投射出不同时代的光影。

亨得利的旧约精神(1985-1999):

- 着装规范:坚持佩戴领结参赛直至退役,拒绝商业LOGO覆盖马甲

- 媒体礼仪:赛后采访永远先称赞对手表现,再分析自身得失

- 技术洁癖:拒绝使用延伸架杆,认为"真正的绅士应该自己够到球"

奥沙利文的新约法则(1992至今):

- 个性解放:2013年故意打146分抗议满分杆奖金过低

- 商业妥协:为赞助商在球杆上粘贴5个LOGO,打破传统球员形象

- 规则挑战:公开支持缩短比赛局数,"观众需要更刺激的节奏"

三、公众形象的镜像折射

两位巨星在媒体镜头外的行为模式,构成斯诺克运动的人格化标本。

亨得利的贵族风范:

- 慈善投入:1994年创立亨得利青少年斯诺克基金,累计培养127位职业选手

- 商业克制:拒绝烈酒类代言,"不希望孩子因为崇拜我接触酒精"

- 退役尊严:2012年宣布退役时,提前半年向世界台联报备并完成告别巡演

奥沙利文的市井智慧:

- 真人秀争议:在《我是名人》节目中生吃昆虫,收视率破千万但遭传统球迷批评

- 跨界经营:开设披萨连锁店,将"火箭"IP商业化开发

- 心理挣扎:自传中承认多次因压力过大躲避媒体,与亨得利"永远得体"形成反差

四、技术美学的时空对话

两种技术风格的本质差异,实则是运动价值观的分野。

亨得利的古典主义:

- 几何解构:1994年世锦赛决赛,用7次三库解球瓦解怀特防线

- 节奏控制:巅峰期平均出杆时间28秒,通过踱步次数调整心理节奏

- 标准化流程:每次擦拭皮头必用3次手势,保持绝对仪式感

奥沙利文的浪漫派:

- 直觉击球:2014年威尔士公开赛,闭眼打进关键粉球

- 速度革命:1997年世锦赛创5分20秒最快147纪录,打破"慢工出细活"传统

- 随机创新:2020年冠中冠赛故意使用左手完成三库翻袋,引发技术争议

五、历史评价的罗生门

在BBC发起的"斯诺克GOAT"评选中,亨得利以53%得票率险胜奥沙利文的47%,折射出评价体系的撕裂。

传统派标准:

- 连续8年世界第一(亨得利) vs 累计5年(奥沙利文)

- 世锦赛7冠含5连冠(亨得利) vs 7冠跨21年(奥沙利文)

- 生涯决赛胜率78%(亨得利) vs 68%(奥沙利文)

革新派标准:

- 破百数1200+(奥沙利文) vs 777(亨得利)

- 对抗强度:奥沙利文夺冠历程平均对手排名第5.3,亨得利时代对手平均第8.7

- 文化影响力:奥沙利文全球社交媒体粉丝量是亨得利的6倍

六、绅士精神的具象化危机

当奥沙利文在2023年大师赛嚼着口香糖入场时,解说员维里尔叹息:"斯诺克的燕尾服正在褪色。"这种担忧指向更深层的运动异化:

装备工业化:

- 碳纤维球杆普及率100%,取代了手工打磨的木质球杆的"温度感"

- 电子计分系统取代手动翻牌,削弱了裁判与球员的互动仪式

- 比赛服材质改用速干面料,传统羊毛马甲的挺括感消失

赛制娱乐化:

- 冠军联赛引入计时器,迫使球员放弃亨得利式的长考

- 表演赛允许球员戴棒球帽出场,打破着装规范

- 2025年拟推出的"黄金九球"赛制,将决胜局改为单局限时赛

结语:伟大性的双重面向

评判亨得利与奥沙利文的高下,本质是选择"守护传统"还是"拥抱变革"的价值取向。亨得利如同威斯敏斯特教堂的钟声,用恒定节奏守护运动本源;奥沙利文则像泰晤士河的潮水,用不可预测的涌动重新定义河岸边界。

终极启示:

- 亨得利证明:伟大需要绝对的自我规训,在限制中抵达完美

- 奥沙利文揭示:伟大可以是对限制的突破,在自由中寻找可能

- 运动真谛:当"皇帝"的冠冕与"火箭"的尾焰辉映时,斯诺克才显现完整魅力

正如特鲁姆普所言:"斯蒂芬教会我们如何赢得比赛,罗尼教会我们如何爱上比赛。"这种双重教育,或许才是斯诺克留给世界最珍贵的遗产。

(体育责编:拓荒牛

)

)

2025年05月18日 09:03[查看原文]

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6