有史以来第一次,乒乓球世界大赛的赛场奏响了巴西国歌。

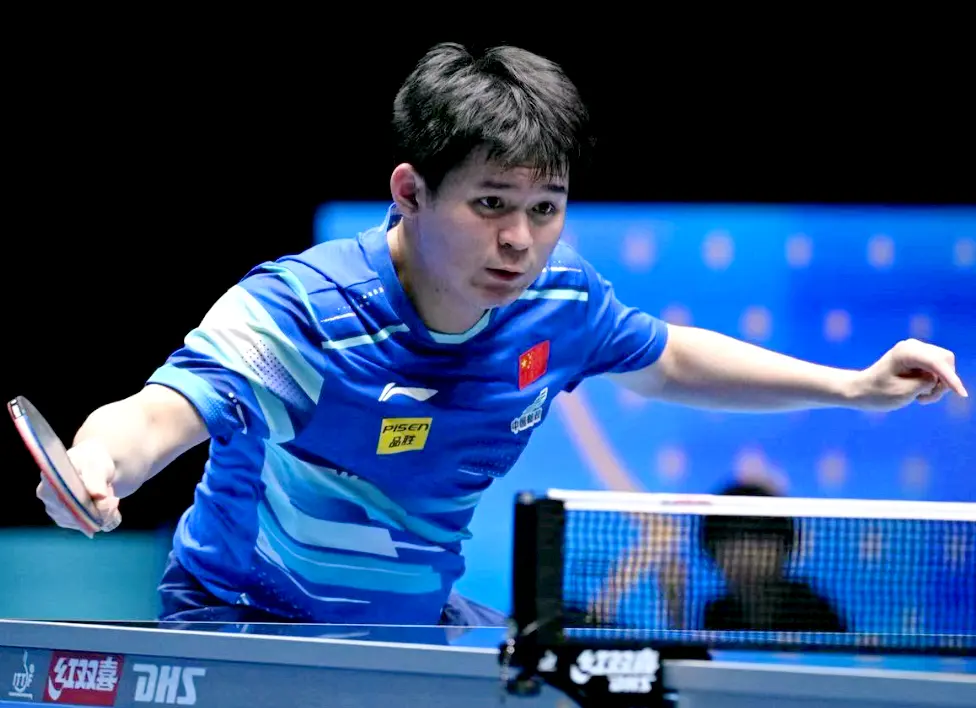

2025年4月20日晚,乒乓球澳门世界杯落下帷幕,国乒劲敌雨果·卡尔德拉诺创造奇迹,在此前连赢世界排名第三的张本智和、世界排名第二的王楚钦之后再次发威,又击败了世界排名第一的林诗栋,由此而成为了历史上首位夺得乒坛三大赛金牌的巴西运动员。

此战结束后,许多球迷直呼国乒男队危机到来,同时有不少人怀念起了去年巴黎奥运会力挽狂澜、守住男单外战阵地并最终夺冠的樊振东,希望最近淡出外战的他能回归国家队,甚至还有人希望年龄更大的马龙也能“出山”,毕竟目前国乒主力当中只有他对雨果保持全胜不败,因此呼唤马龙与樊振东一起带领师弟们重振雄风。

然而在笔者看来,即便樊振东、马龙再战世界大赛,最多也只是解燃眉之急,甚至还未必解得了;而国乒男队现在面临的问题,也不能寄希望于他俩回归来解决,原因很简单:

时代已经变了!

首先我们需要认识到一个问题,那就是外协会2004年至2016年之间的整体衰败并非正常情况,最近几年他们的表现才算是“合情合理”的发挥。

为什么这么说?大家可以回顾一下历史,国乒自从上世纪50年代开始参加外战以来,确实常能保持优势,但输球也是常有的事情,其中就包括世界大赛。

然而自2004年雅典奥运会结束后,国乒的统治力仿佛突然达到了一个前所未有的巅峰,怎么打怎么赢,外协会选手想拿一枚世界大赛奖牌难于上青天(百分百能拿的不算,比如只有两个参赛名额,那肯定能拿到),小赛能赢一次中国队主力就让球迷们直呼不可思议,到最后中国乒协自己甚至还要推出所谓的“养狼计划”去扶持对手,平心而论:这正常吗?

那么为何会出现这样的情况呢?

原因很简单——那段时间外协会的乒乓球好苗子早已被国际乒联的频繁改革给摧毁了,许多希望之星刚有点成绩就遇到了各种器材、规则变化的“暴击”,然后就开始走下坡路,而年纪更小的运动员则是大量被“扼杀”在了职业生涯的“摇篮”里。

或许有人会问了:不是说国际乒联改革是针对中国队太强而出台的限制政策吗?为什么反而让国乒更加强大?

因为我们拥有一个保持长盛不衰的法宝,那就是举国体制。

众所周知,中国拥有最多的乒乓球人才储备,以及最完善的培养机制,即便遭到国际乒联改革的限制,我们也能迅速补充人才。

比如刘国梁、孔令辉就因为改大球而走下坡路,但没关系,后面马上就有王励勤、马琳等适应大球体系的运动员顶上来;而当王励勤、马琳因为改无机胶水而退步时,国乒又能有张继科等适应这个新体系的运动员崛起。

可是外协会就不一样了,每一代就那么几个好苗子,一旦遭遇改革打击,那么不但他们成长不起来,而且还没有其他人才能替代,这就导致出现严重的“断层”情况。

比较典型的例子就是萨姆索诺夫、波尔,这两人的打法其实是非常适合小球时代的,然而刚冒头就遇到国际乒联改革,结果成绩就高不成、低不就了;但他们还算幸运的,因为在改革前就已经储备了较强的技战术实力,所以后续还能冲击到单打世界冠军头衔(虽然是三大赛中级别最低的)。

而比萨姆索诺夫、波尔更年轻的一些外协会好苗子就没这么幸运了,他们中的许多人可以说是还没等到开花就提前落叶,尽管每隔几年也会有一些高手出现(比如奥恰洛夫、水谷隼、李尚洙等人),但对国乒的威胁和大赛成绩已经明显不如萨姆索诺夫、波尔,与瓦尔德内尔、佩尔森那一代更是没法比。

直到2016年后,事情才开始出现转机:为什么是这个时间点?

因为那些年纪较小、适应新规则的外协会选手们,正常成长起来了。

客观来说,在之前国际乒联的改革中,影响最大的当属小球改大球,改无遮挡发球、无机胶水等与其没法比。

至于改大球是2000年悉尼奥运会后的事情,那么从年龄上看,哪些运动员是在这之后开始学球的呢?大致就是20世纪90年代末、以及21世纪出生的选手,而近年来给国乒男队制造较大威胁的运动员都是什么岁数呢?我们随便找一下就能发现许多符合上述年龄段的人:

- 雨果、邱党:1996年出生;

- 卡尔伯格:1997年出生;

- 达科:1998年出生;

- 林昀儒:2001年出生;

- 莫雷加德:2002年出生;

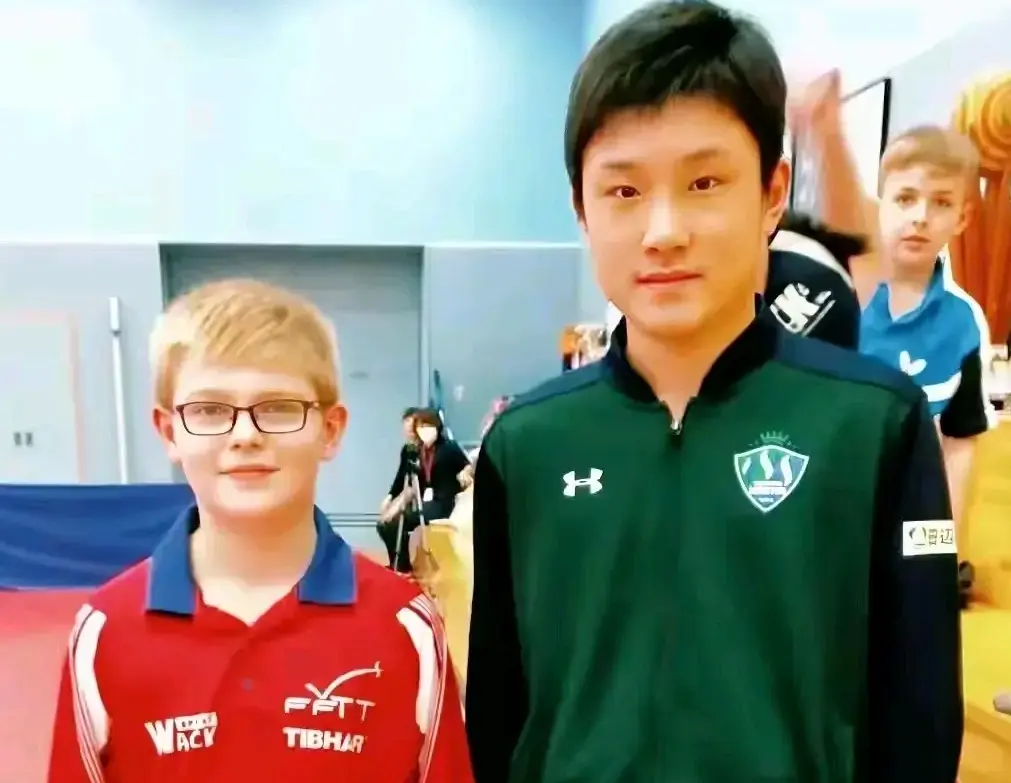

- 张本智和、大勒布伦:2003年出生;

- 小勒布伦:2006年出生;

- 松岛辉空、吴晙诚:2007年出生。

东京奥运周期到来后不久,国乒男队的压力就开始陡增,一方面因为外协会的老将迎来了自己职业生涯最后的辉煌,另一方面也因为那些更年轻的小将开始一步步成长起来,逐渐开始给中国队制造威胁。

而等到巴黎奥运周期到来后,外协会的新生代已经在本队完成了“抢班夺权”,随后在更广阔的舞台上冲击国乒主力,而且层出不穷,让中国男队防不胜防,虽然我们整体上仍然处于优势,但主力输外战的频率越来越高,而且输球的比赛级别也越来越高了。

回到文章开头抛出的观点:为什么我们不能将现在的问题寄希望于樊振东、马龙回归来解决?

因为目前国乒男队不是被一两个人冲击,而是面临着大时代的变化:外协会正在重新崛起,不少运动员在不受改革的影响下完全可以获得顶尖级别的实力,而且未来还可能有更多新人涌现,难道我们能指望樊振东和马龙打到40岁、50岁甚至更大?

而且不要忘了,樊振东、马龙自己其实也早已受到了冲击,两人都曾被张本智和、林昀儒等人打败,此外樊振东还输过雨果两次,谁能保证他这次参赛就一定能拿下雨果呢?

今年樊振东已经28岁,马龙更是早就满了36岁,三年后国乒难道还要让一位年过三旬、一位即将“奔四”的老将去征战洛杉矶奥运会吗?

年轻人的麻烦,还是需要年轻人自己去解决,但现在国乒存在的最大问题,是年轻一代的成长已经变得非常缓慢,小将上升的机会也越来越少。

从2016年到2024年这长达八年的时间里,国乒男队前五主力层的最大的变化,不过是东京奥运周期许昕还在、巴黎奥运周期他退出,至于马龙、樊振东、王楚钦、梁靖崑、林高远几乎在世界大赛各项目中打满全场,而短暂获得机会上位的于子洋、周启豪很快就掉队了。

即便是林诗栋这样的希望之星,他其实早在2021年就已经战胜过奥运主力许昕,然而自己真正成为主力却已经是2024年底、洛杉矶奥运周期拉开帷幕后的事情,所以林诗栋之前才会发出感慨:19岁已经不年轻了!

他尚且是如此,队内其余小将的境地就更可想而知了。

而相比于年轻人难以上位这个现象本身,更值得大家重视的问题其实是——

究竟是国乒没有给机会?还是因为他们确实担当不起重任?

如果是前一种情况,其实还算相对比较“好”的,只要选拔规则改一改,让更多有实力的新星上位,问题就能得到解决,可如果是第二个原因呢?

虽然世界大赛的名额有限,但只要关注乒坛的朋友就会知道,国乒每年都会派出非主力、年轻运动员参加各种中小规模的赛事,可结果如何呢?

某些球迷常说现役主力林高远经常掉链子、难当大任,但我们平心而论,除了林诗栋,国乒男队的新生代选手当中谁敢说自己的表现比林高远更强?

2025年才刚开始4个月不到的时间,被球迷们寄予厚望的几位年轻小将向鹏、陈垣宇、黄友政就已经多次输外战——虽然他们也有过高光时刻,比如向鹏在WTT仁川冠军赛上登顶、陈垣宇在WTT马斯喀特常规赛上称王,但这种级别的冠军林高远不也早就拿过吗?

而要说外战,林高远输过的人其他小将基本也输,林高远赢过的强敌小将们却未必能赢,那么教练组有什么理由把他换下呢?

所以要真正应对危机,归根结底还是要抓好后备力量的建设工作——之所以现在许多人仍然寄希望于让樊振东、马龙来“挽救”国乒男队,还不是打心底里觉得年轻人不如前辈?

可退一万步讲,即便林诗栋这次输给了雨果,也不可否认他的实力已经达到了乒坛的一流水准,倘若新生代当中能多几个林诗栋级别的小将,再获得充分的锻炼,我们完全有理由相信国乒仍然能继续保持长盛不衰。

可即便如此,国乒想要恢复到2004年至2016年之间的统治力恐怕会非常困难,因为如前所说,时代已经变了,中外乒坛的力量对比开始逐渐恢复到了相对更加正常的状态,即便樊振东、马龙回归也难以改变这一形势,充其量只能扬汤止沸,绝无可能做到釜底抽薪。

而如果国乒的新生代再不尽快成长起来的话,能用来止沸的“汤”也终究会有耗竭的那一天,到时候会不会出现更大的败仗就不好说了。

但愿那一天不会到来。

(体育责编:王涛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6