文 | 智能相对论

作者 | 陈泊丞

“蔓越莓实际上是黑龙江特产?”“网红牛油果出自云南果园?”“甘肃陇南成了油橄榄的产区之一?”今年以来,本土农产品话题频频出圈——没想到不少大众眼中的“洋货”竟然都是中国产。虽说如此,但在市场上,进口农产品依旧占据绝大多数中国的高端市场。

今天,我们惊叹于中国农业的物产丰饶,却也不得不直面一个现实,中国是无可争议的农业大国,粮食总产量连续多年稳居世界前列,但在高端农产品市场始终难以占据主导地位,尚未达到农业强国的水平。这种“大而不强”的核心症结,恰恰卡在了现代农业的“芯片”--种业上。

当西方发达国家已迈入以“生物技术+人工智能+大数据信息技术”为核心的育种4.0时代,中国种业仍受困于传统模式的效率瓶颈与核心技术的代差制约,整体发展水平亟待突破。以种业数据为例,中国在基因编辑、全基因组预测、分子标记等“卡脖子”关键技术的规模化应用缓慢,数据积累薄弱,缺乏全面、标准化、可共享的表型组数据库、育种知识库,从而导致海量的基因数据无法与作物的性状(如抗旱表现、产量潜力)高效关联,进一步恶化育种周期、预见精度。

崖州湾国家实验室是中国农业领域唯一的国家级实验室,深谙其中的发展痛点,进而牵头联合国内科研院校、农业企业等多方力量,携手华为打造了“繁-未来农业智能枢纽”,试图以数据为纽带、AI为引擎,构建开放协同的种业数据生态,为中国种业开辟一条弯道超车的破局之路。

中国育种之困:非不为也,实乃路径待创新

回溯华夏五千年文明长河,从顺时应势、敬畏天地,到精耕细作、勘天拓土,世代扎根这片沃土的耕耘者们,从未停下奋进的脚步。他们以汗水浇灌田野,用匠心滋养农耕,让蓬勃生长的农业生态,为华夏文明的生生不息筑牢了最绵长、最坚实的根基。

因而,今日中国种业的发展困境,不在于从业者的懈怠,而是传统育种路径的固有局限。长期以来,国内育种模式多依赖经验积累与反复试错,呈现出拼概率、耗时长等特征。一个优良品种的培育往往需要10-15年,其间要完成数万次杂交组合,跨越不同地域开展多点试验,不仅研发成本高昂,成功率也难以保障。

在科技创新日益加速、国际竞争日趋激烈的环境下,中国若要更快成长为农业强国,就不能继续遵循传统的育种路径。反观西方发达国家,其种业的核心竞争力并非单纯依赖技术领先,而是构建了一套从数据采集到治理再到应用的完整闭环——通过将育种过程中的基因数据、表型数据、环境数据等全面整合,他们成功实现了育种从“经验驱动”向“数据驱动”的转型,用科学数据大幅提升品种培育的精准度与成功率。

中国种业也需要走上这一全新的、科学的路径,当下国内各方科研力量一直在持续探索AI、物联网、5G、大数据等前沿技术在种业领域的创新应用。随着探索进程的深入,中国种业的核心短板也愈发清晰,根本原因在于缺乏支撑智能育种的数据基础设施。

当前,海量育种数据分散在全国数百个科研基地、高校与企业中,形成了各自为战的“信息烟囱”。数据标准不一、质量参差不齐,导致基因数据与表型数据无法有效关联,即便引入AI技术也面临“难为无米之炊”的窘境,想追却无从发力,长期陷入被动局面。

因此,崖州湾国家实验室推动“繁-未来农业智能枢纽”的建设势在必行。中国的育种需要实现代际突破,首要条件就需要打造一套完整的数据闭环,将公共数据(多组学数据、文献数据)、崖州湾六大科研基地采集的数据以及第三方企业或科研机构的多模态数据实时、高效、绿色地汇聚,再进一步加工成高质量数据集,助力AI分析模型与相关智能体开发,用于育种筛选。

对于中国种业而言,这是一条全新的路径。区别于传统育种的经验主义,“繁-未来农业智能枢纽”建成之后,就能协同多方科研力量,通过整合数据与AI赋能,从根本上改变了育种的底层逻辑。

抓住“数据”这一核心点,三重破局重塑中国种业发展范式

种业之困的核心症结,在于发展路径的偏差。而破局新路径的关键,正始于数据资源的全局整合与有效利用。因此,“繁-未来农业智能枢纽”在重塑中国种业发展范式的进程中,并未盲目施策,而是将“数据”作为核心生产要素牢牢锁定。

这既是其破局的前提,也是重构育种逻辑的关键抓手。具体来看,在“繁-未来农业智能枢纽”的背后,崖州湾国家实验室联合国内科研院校、农业企业等多方力量,携手华为正通过三件事筑牢了数据驱动的发展根基。

一、先“拆烟囱”,把数据规模拉起来。

传统育种领域长期存在“信息烟囱”问题,全国数百个科研基地、高校及企业的育种数据分散存储、标准不一,导致我国种业数据总量庞大但有效利用率低,难以形成与西方发达国家抗衡的规模化数据优势。这种数据孤岛效应不仅制约了跨机构协同研究,更让基因测序、田间试验、环境监测等多维度数据无法有效关联,为智能育种设置了底层障碍。

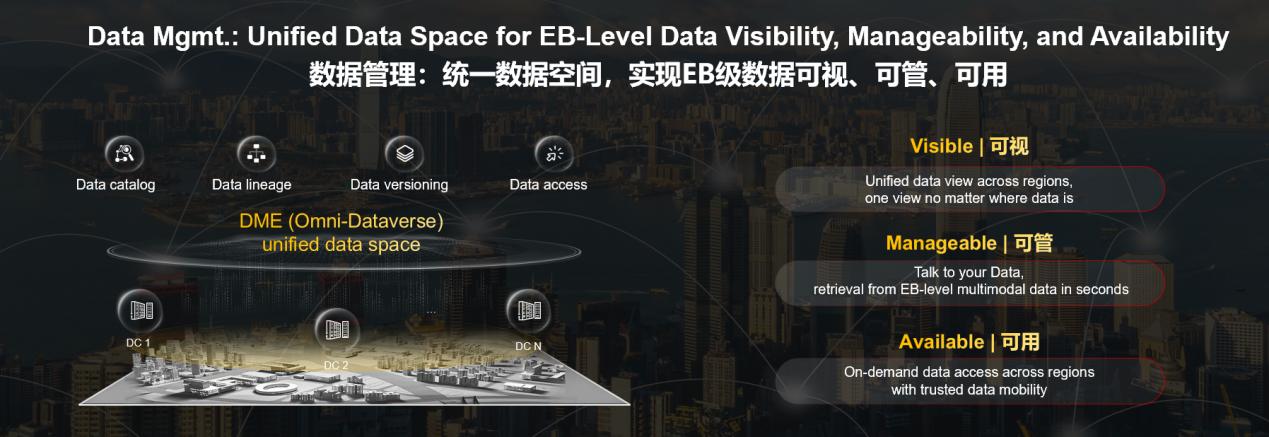

目前,这一情况正在得到改善。崖州湾国家实验室已联合多方完成三亚、长春、武汉三地核心育种数据的互联互通,实现数据可视、可管、可流动,原本分散的多维度数据被有效整合,形成规模化种业数据资源池,为智能育种奠定了坚实的数据基础。而背后,离不开华为DME(Omni-Dataverse)技术的支持,通过统一数据空间,实现了跨地域、跨设备的数据调度、流动与管理。同时,华为还提供全局的统一数据目录,建立增强的元数据表征,进而梳理数据的血缘关系,形成高质量AI语料库供智能体分析,进一步推动种业的数智化升级。

二、再“装引擎”,让数据应用跑起来。

数据的打通只是第一步,而种业若要全面实现数智化发展,更关键的一步是如何把数据用起来,让数据产生实际价值。崖州湾国家实验室之所以构建全国农业基地网络枢纽,是希望能充分运用人工智能、大数据等技术手段,搭建精准设计与智能育种平台,从而创制重大战略性品种,解决最急需、最紧迫、最难解的稳产优质、抗逆抗病等堵点问题,弥补缺口。

但这一目标的实现,面临着数据工程、模型工程与AI应用协同复杂的痛点,传统模式下科研人员需跨界交叉学习,严重影响研发效率。针对这一需求,华为提供ModelEngine一站式AI工具链,可有效降低数据工程、模型工程、应用编排的复杂度,进而实现育种高质量数据集和知识库快速生成。依托该工具链,科研机构可快速定制 Agent 应用,应用上线周期缩短超 80%,无需投入大量精力攻克技术难题,能够聚焦育种核心业务。

三、后“保火种”,让数据资源留下来。

在推动种业领域的数据治理进程中,我们更要明确一点,育种数据是国家粮食安全的核心战略资产,不仅规模呈爆发式增长,更需要长期安全留存与弹性扩展。这些沉淀下来的数据资源,不仅能为当前育种研究提供支持,更能形成可传承、可迭代的种业数据资产,为未来育种技术突破积累“火种”。

“繁-未来农业智能枢纽”的建设价值点之一就在于作为核心数据的承载体,将这些珍贵数据作为战略资源妥善留存。而华为OceanStor Pacific全闪分布式存储则提供了关键技术支撑,以高密全闪化、弹性横向扩展的特点,可实现更绿色、更持久地容纳持续膨胀的数据。通过这一底层支撑,便可实现育种数据的长期沉淀与有序迭代,为中国种业的持续创新提供了稳定可靠的数据保障。

结语

“繁-未来农业智能枢纽”或许只是中国种业开启弯道超车的一个起点,但是其背后崖州湾国家实验室与华为的跨界协同,本质却是科研端与产业端的深度耦合,共同探索当前传统领域的数智化变革。在种业领域,双方聚焦数据基础设施建设,成功实现了行业资源与前沿技术的协同应用,不仅精准破解了种业“数据孤岛”与技术转化滞后的痛点,更将育种效率与精准度推向新维度。

这种“科研力量+科技企业”的合作范式,其价值或许远超种业本身——不仅验证了数据基础设施对传统行业升级的底层支撑作用,更能为制造业、文旅等同样面临数据短板的领域提供了可复用的数智化转型模板。未来,随着这类协同模式的复制推广,中国各行业将加速跨越数据鸿沟,以数据驱动的创新动能,走上高质量发展道路。

*本文图片均来源于网络

此内容为【智能相对论】原创,

仅代表个人观点,未经授权,任何人不得以任何方式使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。

部分图片来自网络,且未核实版权归属,不作为商业用途,如有侵犯,请作者与我们联系。

•AI产业新媒体;

•澎湃新闻科技榜单月度top5;

•文章长期“霸占”钛媒体热门文章排行榜TOP10;

•著有《人工智能 十万个为什么》

•【重点关注领域】智能家电(含白电、黑电、智能手机、无人机等AIoT设备)、智能驾驶、AI+、、、AI+、AI+、AR/VR、、开发者以及背后的芯片、算法等。

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6