“洋果子”炼成“金果子” 陇南油橄榄是如何被“吃干榨尽”的?

进入11月,位于油橄榄“黄金种植带”的甘肃陇南,迎来油橄榄的集中采摘期。这原产于地中海沿岸的“洋树种”,如今已在陇南的山川间茁壮成长,成为带动一方经济的“金果子”。那么油橄榄是如何适应当地水土,并催生出一条与国际接轨的精细产业链?

当记者来到这家油橄榄企业时,尽管已经是晚7时多,但车间里依旧灯火通明。

油橄榄采摘后需迅速压榨,才能锁住营养与风味。为避免集中交果导致积压、品质下降,今年当地改变传统收购模式,推行“订单预约+果筐发放”机制,按海拔从低到高、品种从早熟到晚熟的顺序,分区域、分阶段有序收购。

8小时鲜果压榨,27℃以下物理冷榨,10天内可以完成从采摘到上架的全链条管控。这一过程,正是陇南橄榄油从粗放管理走向精细运营的缩影。

如今,陇南橄榄油不仅畅销国内,更出口至欧洲、东南亚。越来越多的海外客商,专程前来签单。

从“水土不服”到“百种争优”

不断攻坚克难

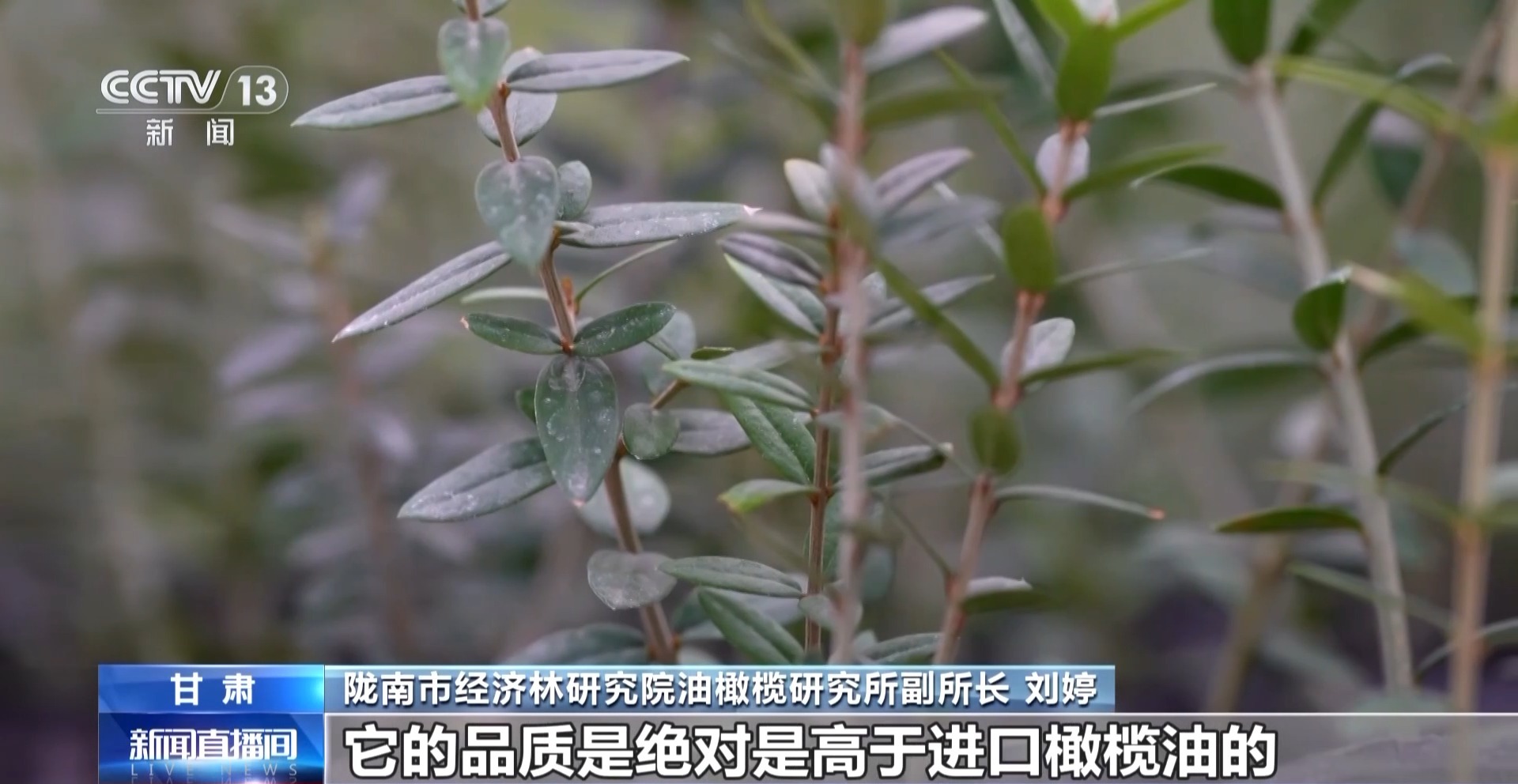

如今,在甘肃陇南,稳定种植的油橄榄品种已有100多个,其中11个作为良种广泛推广种植。这个外来树种不但在当地落地生根,甚至反超了原产地品质。而在这背后,是一场持续数十年的科技攻坚。

在陇南经济林研究院,油橄榄研究所的工作人员正在通过辐射育种与分子育种,选育更适合本地的品种。油橄榄生长周期长,新品种培育往往需数十年,但一旦成功,将极大推动树种本土化。

陇南武都区与油橄榄的地中海主产国同处北纬33°,被认定为“中国油橄榄一级适生区”。然而,两地气候差异显著,地中海冬春降雨,有利于油橄榄营养积累;而中国夏秋多雨,影响油脂积累与品质。

经过多年探索,陇南已筛选出11个优良品种,并不断推进高接换优与迭代提升。油橄榄栽培海拔从1300米提升至1600米,种植纬度也向北拓展。

同时,当地实施“三年倍增行动计划”,推动从种质资源、基地建设到加工营销的全产业链发展。2022年,陇南牵头参与国家油橄榄种植标准修订,推动行业品质分级更精细、更公正。

延伸产品创新模式

油橄榄“榨”出新赛道

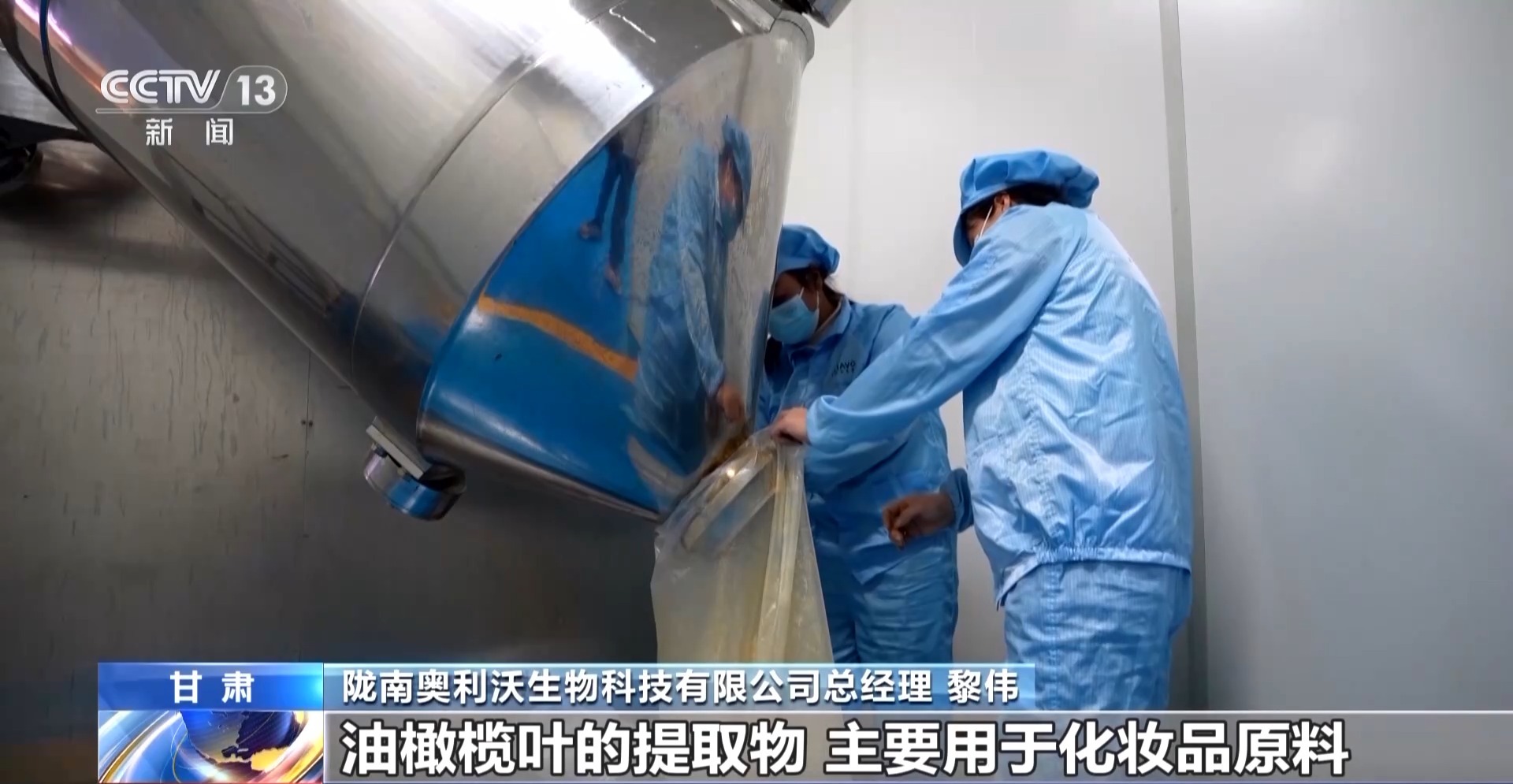

目前,国产的特级初榨橄榄油在我国的市场份额占比逐年提升,已达到30%左右。但特级初榨橄榄油出油率仅为10%到20%,那么大量果渣、枝叶何去何从?甘肃陇南在延伸产业链上持续探索,让小小的油橄榄迸发出致富的大能量。

采收后的油橄榄果渣、修剪下的枝叶,曾被视为废弃物。如今,它们正被“吃干榨尽”,变身为高附加值产品。

除了榨油,油橄榄食品、化妆品、橄榄木制品、文创产品等延伸产品也纷纷涌现,成为产业链上的“新品”。

油橄榄的经济效益也不断放大。在武都区两水镇两水村,农户们种植的油橄榄不仅用于榨油,还作为景观树销售。庞云霞和丈夫从事油橄榄种植20多年,今年,她开启了线上直播,每天定点直播,已经有了稳定的客户群。

此外,当地还创新“农业+文旅+科技”模式,建设集采摘体验、科普教育于一体的田园综合体,年接待游客15万人次,带动周边农户人均增收2600元,形成“春赏花、夏纳凉、秋采摘、冬研学”的四季致富路。

(央视)

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6