你可能在电影里见过这样的画面:金黄的麦田边,几匹高大威猛的马拖着沉重的犁,在泥土翻滚中稳步前行。

可你有没有想过,为啥欧洲人偏爱用马拉地,而不是像咱中国人早年间那样用牛耕地?牛不是更耐力持久、吃得少还脾气稳吗?

要说清楚这事,得从头捋,欧洲自中世纪以来,农业一直是社会运转的根基。那时候没有拖拉机,耕地全靠畜力。按理说牛力气不小,耐力也好,一天慢悠悠干八小时没问题,吃得还是草,成本低。

可问题就出在这“慢悠悠”上。欧洲大部分地区,特别是英国、荷兰、德国北部这些地方,土壤黏重,尤其是雨季一来,地里泥泞不堪,普通的耕作方式效率极低。牛虽然耐力强,但速度慢、爆发力差,一天下来犁不了几亩地。

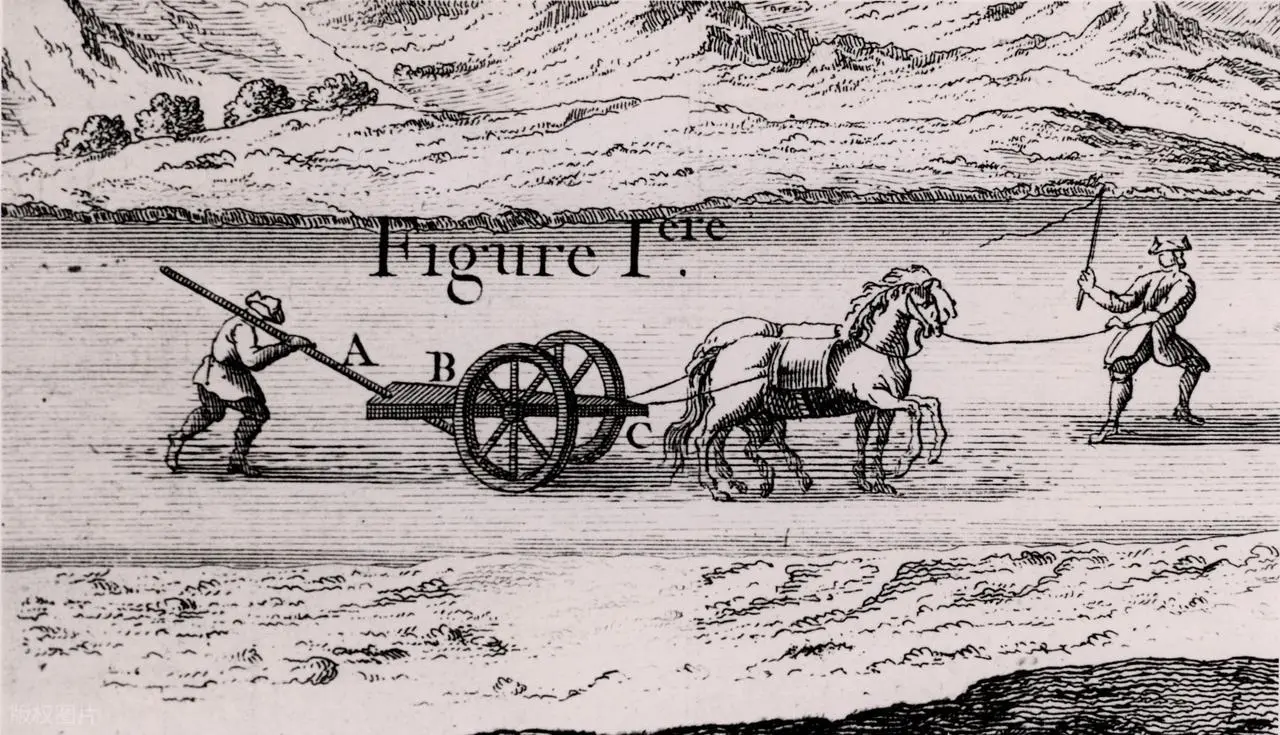

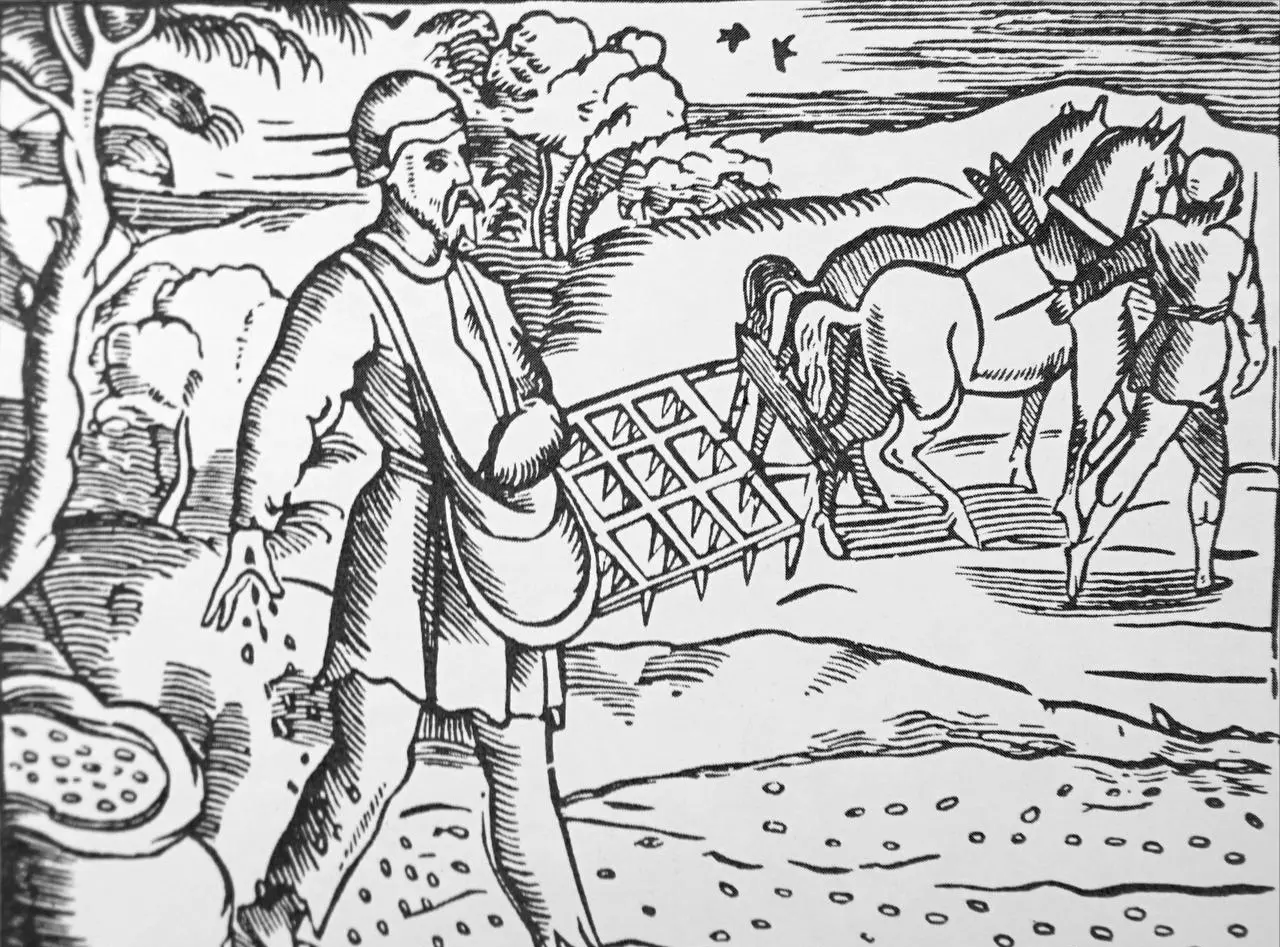

传统二牛抬杠式的耕地方法,需要两头牛并排拉犁,对田块的宽度和道路要求高,而欧洲很多农田被树林、沟渠分割得七零八落,根本展不开。这时候,马的优势就凸显出来了。

马不仅跑得快,更重要的是,它的肩部结构适合套上改良后的马挽具,能把全身力气集中到前胸,实现高效牵引。别小看这个设计,它让马的牵引效率提升了三倍以上。14世纪以后,随着胸部挽具在欧洲广泛普及,马终于能真正发挥出“动力引擎”的作用。

农民发现,一匹壮马耕地的速度是牛的两倍还不止,而且连续作业能力也不差。这意味着同样的时间,能种更多的地,收更多的粮。粮食多了,人口就能增长,城市才能发展。可以说马的崛起,直接推动了欧洲从中世纪向近代社会的转型。

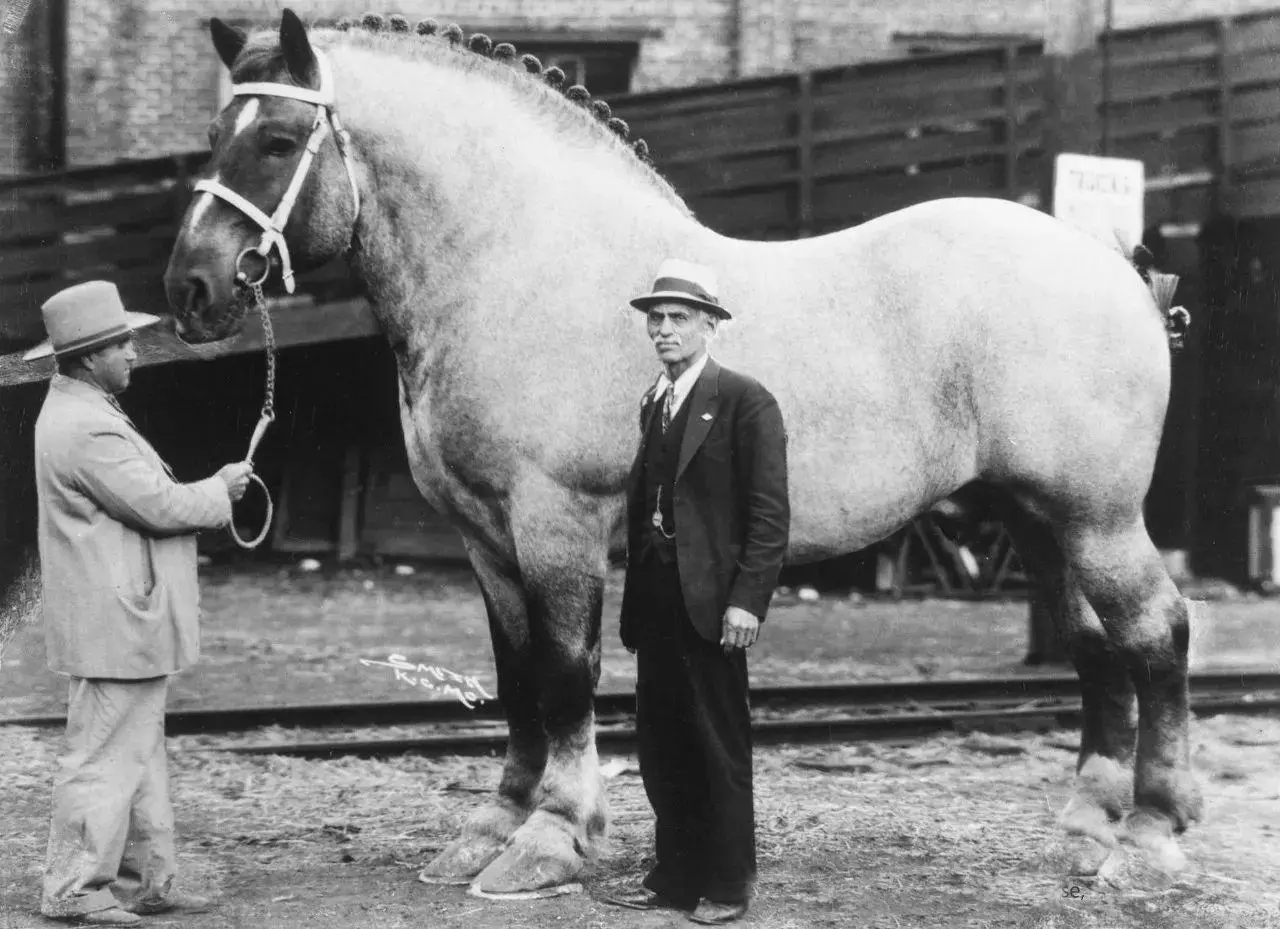

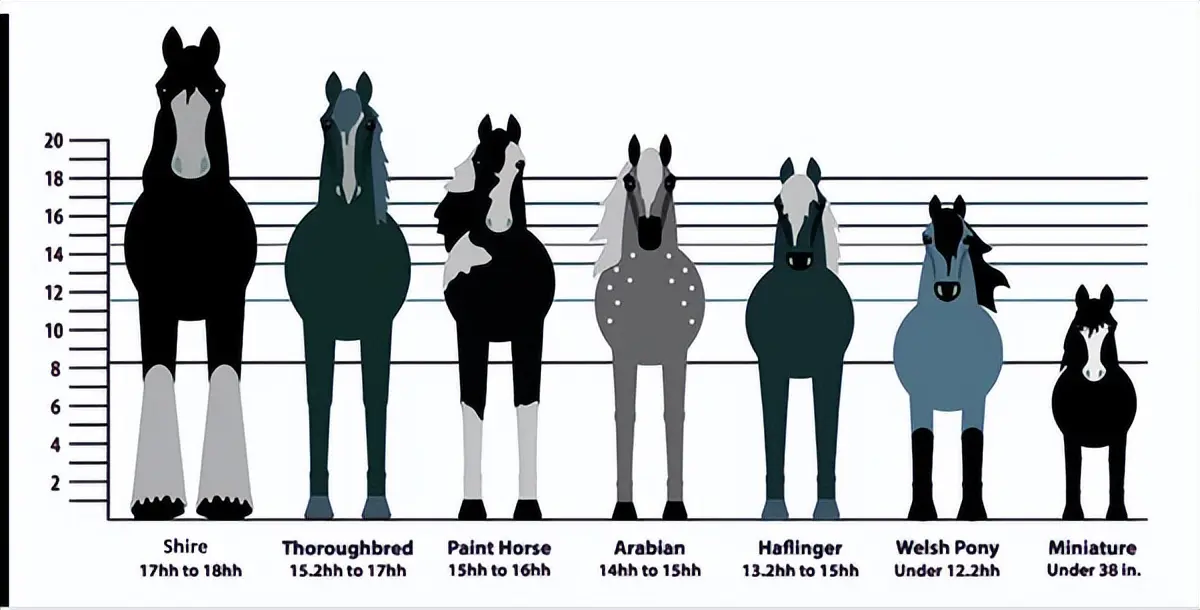

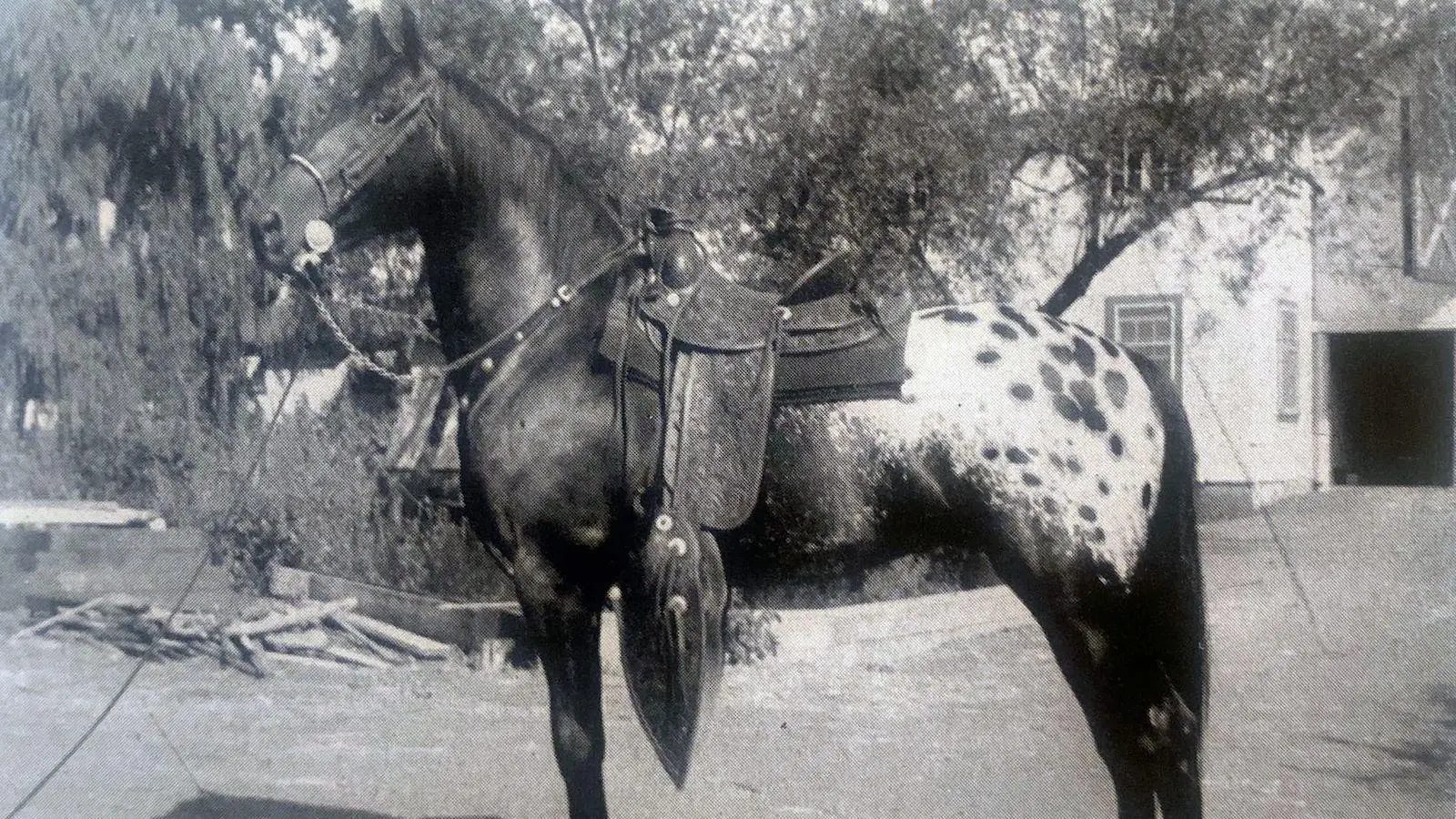

再来说说耕地和载重的主角:夏尔马。这可不是一般的马,它是马界的“巨无霸”,原产于英格兰,早在17世纪就开始被系统培育。

官方记录显示,现存最重的夏尔马名叫“萨姆森”,1850年出生在英格兰彼得伯勒,成年后体重高达惊人的1524公斤,肩高超过2米,相当于一头小型犀牛站在你面前。这种马的肌肉发达,骨架粗壮,四条腿像水泥柱子一样稳。

它的力量有多大?根据英国夏尔马协会的数据,一匹训练有素的夏尔马单匹就能拉动超过1.5吨的重物,如果是两匹协同作业,拖动5吨以上的货物并不罕见。在19世纪工业革命初期,运河运输兴起,夏尔马被大量用于牵引驳船。

一条载重数十吨的货船,只需两到三匹夏尔马沿着河岸慢慢走,就能平稳前行。它们还在城市里拉过公交车、运过建筑材料,甚至参与过铁路枕木的铺设。那时候没有起重机,重达几百公斤的铁轨,全靠这些大马一步步拖到指定位置。

伦敦市政工程档案里就有明确记载,19世纪末,市内超过六成的重型搬运任务由夏尔马完成。它们不光有力气,性格还特别温顺,干起活来踏实肯干,从不耍脾气,工人们都叫它们“温柔的巨人”。

正因如此,夏尔马成了那个时代不可或缺的“移动动力源”。

也不是所有欧洲国家都一开始就用马,南欧比如意大利、西班牙部分地区,确实长期以牛为主。原因也很现实:地中海气候夏季干燥炎热,牧草资源有限,养马成本太高。马比牛吃得多多了,每天要消耗七八公斤燕麦和十几公斤干草,而牛主要吃秸秆和野草就行。

在资源紧张的地方,养牛显然更经济。但在西北欧,尤其是英国、低地国家(今荷兰、比利时)和北德平原,气候湿润,黑麦、大麦、燕麦轮作体系成熟,饲料供应充足。再加上这些地区土地相对平整,排水系统逐渐完善,适合大规模耕作。

农民们认为虽然养马贵,但它干活快、效率高,一年下来多打的粮食足够覆盖饲料差价还有盈余。久而久之,用马就成了主流。到了18世纪,英国农业革命期间,轮作制度推广、肥料使用增加,配合马拉犁具的普及,小麦亩产比两个世纪前翻了一倍还多。

历史数据显示,1700年英国每公顷小麦产量约为1.2吨,到1850年已升至2.3吨以上,这背后,马拉农业机械化功不可没。

反观同时期的东欧和俄国,仍以牛耕为主,农业生产效率明显滞后。这不是文化偏好,而是实实在在的技术与资源博弈结果。

有人可能会问,那后来机器来了,马是不是就没用了?直到20世纪初,欧洲农村依然广泛依赖马匹。第一次世界大战期间,协约国军队总共征用了超过60万匹马用于运输物资,其中不少就是夏尔马或其混血后代。

它们在泥泞的战壕前线拉炮车、送补给,表现远比早期机动车辆可靠。法国国家军事档案馆的记录显示,在1916年凡尔登战役期间,仅法军每天就需要近两万匹马维持后勤运转。即便到了1930年代,英国仍有超过五十万匹工作马活跃在农场和城市运输中。

直到二战后,拖拉机和卡车真正普及,马才逐步退出生产一线。如今,夏尔马成了濒危物种,全球纯种数量不足三千匹,主要分布在英国、美国和加拿大。

不过近年来,随着人们对可持续农业和生态旅游的兴趣回升,一些欧洲农场开始重新引入夏尔马进行低强度耕作或观光项目。它们不再是为了抢收粮食而拼命,而是作为一种活的文化遗产,让人们记住那段“靠力气吃饭”的岁月。

图片来自网络侵联必删

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6