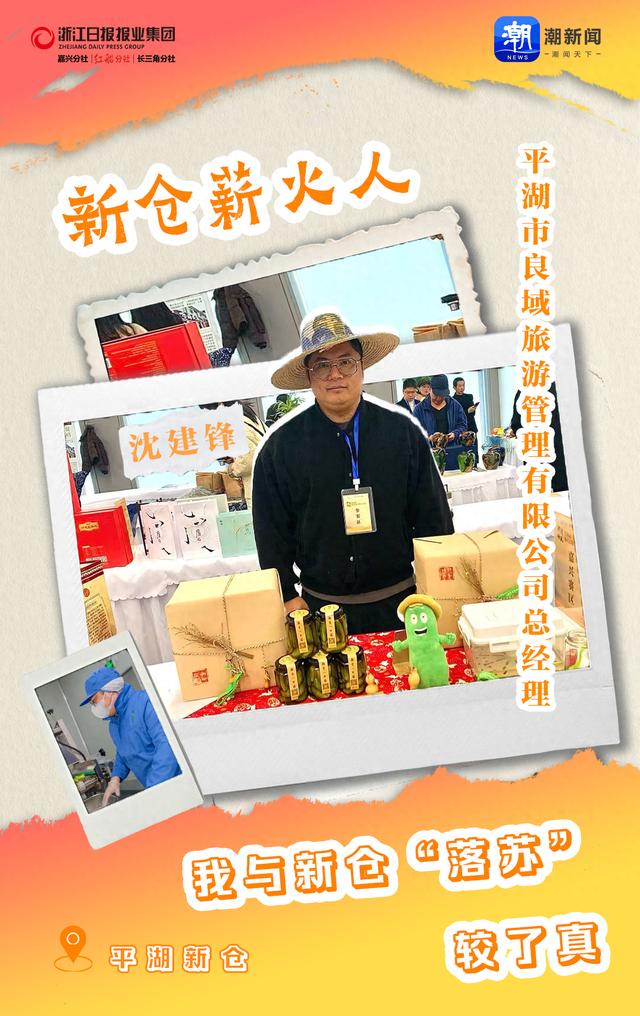

新仓薪火人⑤沈建锋:我与一颗“落苏”较了真

潮新闻 见习记者 孔玉叶 实习生 吴双 通讯员 陈明远

我是沈建锋,嘉兴人,却在平湖市新仓镇三叉河村扎下了根。别人说我是“旅游公司老板”,但我这四年做得最认真的事,却是如何种好一颗新仓小茄子——当地人叫它“落苏”。

为什么偏偏是“落苏”?

其实最初,我只是被它的“特别”吸引。这种小拇指长短、穿着绿夹克的小茄子,在新仓已有80多年历史。与传统紫皮长茄子不同,这一品种口感脆嫩、无皮无渣,是块“金疙瘩”。但当地老百姓自己留种,种出来的茄子大小不一、弯曲畸形。很多老人摘了茄子走几里路到街上,一斤只能卖五六块钱。

我看在眼里,也明白了一件事:如果没有标准、没有品牌、没有科技,再好的特产也只能困在田间地头。

我们从最难的种子开始做起。2022年,我们与南京农业大学合作,启动种源提纯计划。很多人不理解为什么要花大价钱做“看不见结果”的事。但我知道,没有优良的种源,一切都是空谈。我们尝试将落苏与枸杞、番茄嫁接,不是为了猎奇,而是为了提取甜度、控制果型、降低苦味。慢慢地,茄子的口感更稳定了,品相也更统一了。

紧接着,我们制定出《新仓小茄子种植管理手册》,从播种、育苗、定植到采收,全部实现标准化。我们把苗发给当地农户,统一培训、统一收购,好果率从60%提高到85%以上,茄子价格翻了一番。

在把小落苏“做大做强”的道路上,三叉河村村委也很支持我,我们商量确定要把“小作坊”走向标准化生产。在得知我厂房选址困难后,三叉河村村委为我找到了大棚边上的厂房,作为小落苏的生产基地。随后,我们创立了“落苏君”品牌,村委还以“风情三叉河”商标入股了。我们逐步建立起了标准化加工生产线,针对不同地区的口味偏好对“落苏”进行精细化改良。

光有好产品还远远不够,更关键的是如何打开市场。我们还推出了袋装、瓶装和礼盒装等多种规格,适配日常食用、节日赠礼等多元消费场景。近年来,团队积极拓展新兴销售渠道,通过直播带货、社群营销等方式,成功将“落苏”推广到上海、杭州、苏州等城市,打通了从田间到城市的供应链路。截至目前,线上销售占比已突破70%,复购率高达40%。

与此同时,我们还开发了以落苏为主题的研学课程,带领孩子们走进大棚,亲眼观察“门茄、对茄、四门斗、八面风、满天星”的植株生长形态,认识我们引种培育的8个特色茄子品种——紫色的、粉色的、圆润的、灯笼状的、鸡蛋型的……各式各样的茄子常常让孩子们目不转睛,在体验中感受农业的趣味与奥秘。

最踏实的还是看到农户笑。四年下来,我们累计合作农户超200户,发放茄苗超5万多株,带动周边临时就业年均1000人次以上。我们还和村里合作建起了“共富大棚”,我们出棚出技术,村民出工管理,年底保底加分红。目前已覆盖3个村、15个组,明年计划再扩展10亩。

接下来,我们要继续推进茄子新品种研发,同时开发茄子干、茄子酱等深加工产品,突破十天短保的限制。搭建“落苏共富合作体系”,让落苏真正成为区域的标志农产品。很多人说我傻,四年投了1500多万,还没回本。但我从没怀疑过这件事的价值。我不是在卖茄子,我是在守护一个品种、激活一个产业、带动一方人。

农业是一场“慢修行”,但只要方向对,慢就是快。

“转载请注明出处”

【来源:浙江日报】

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6