一片海两种收成!全国首个吸力筒基础桁架式“风渔融合”海洋牧场在汕头投产

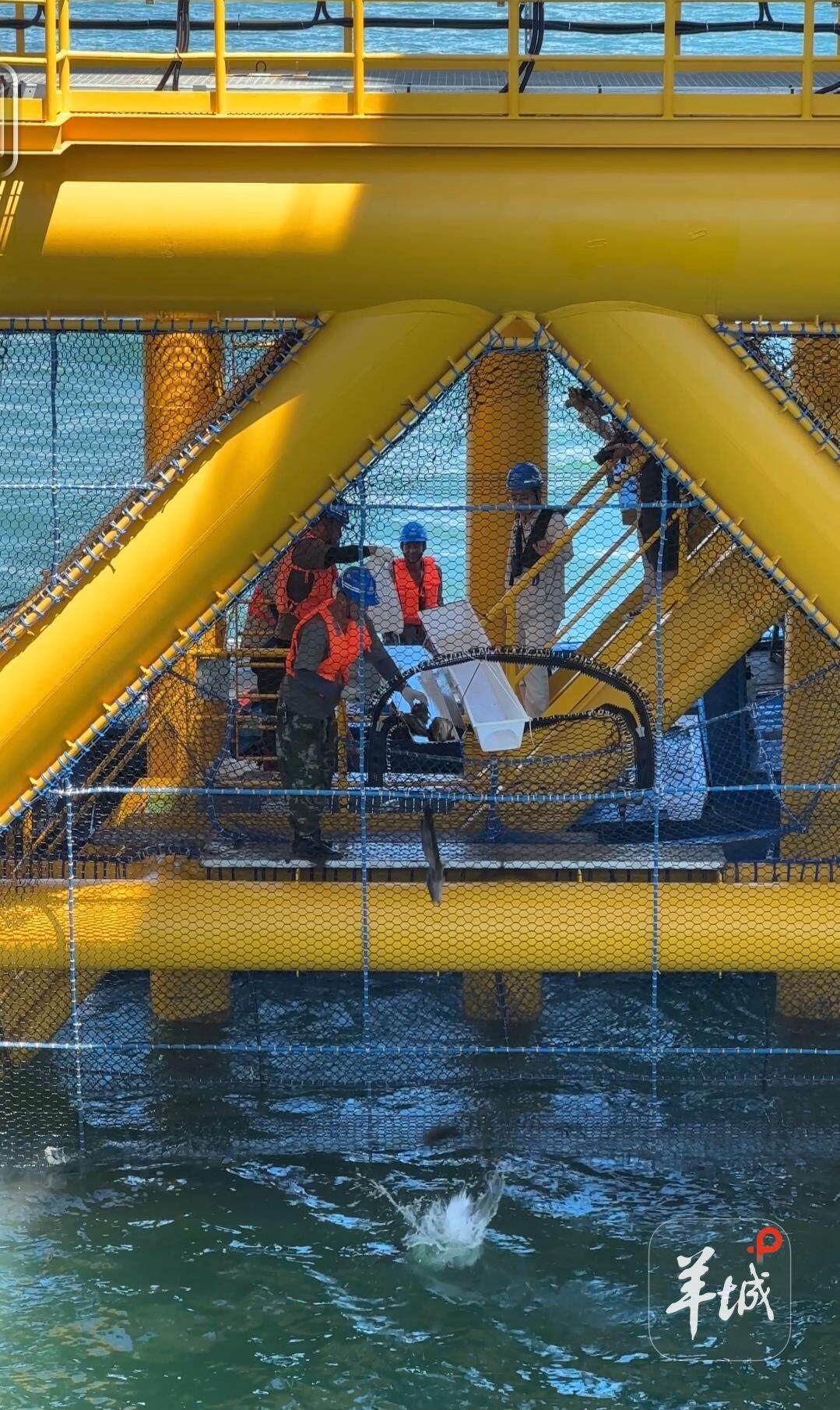

9月11日上午,伴随着多种具有高经济价值的海鱼苗跃入湛蓝海域,全国首个吸力筒基础桁架式“风渔融合”项目——“盛唐一号”海洋牧场在汕头南澳正式投产。

据悉,这座矗立于风电场间的“海上智能粮仓”,是汕头探索“海上风电+海洋牧场”融合发展的首个示范项目,将通过立体式用海、复合化开发模式,实现海域资源集约利用,形成“水上发电、水下养鱼”的“一片海两种收成”循环经济体系,标志着广东省在探索集约式现代化海洋牧场建设上取得新进展。

现场直击:深海“巨无霸”科技感拉满

当天上午,羊城晚报记者搭乘由上海电气风电集团股份有限公司运营的亚洲首制风电运维母船“至诚60”,在海风的轻拂中前往距离南澳岛约12公里的大唐勒门I海上风电场场区。

抵达风电场场区时,只见62台巨型风机巍然矗立在碧海蓝天之间,风叶缓缓转动,而宏伟的桁架式养殖平台便屹立其中,平台上方整齐排列的太阳能光伏板在阳光下熠熠生辉,展示了“风能+太阳能”绿色能源的自给自足模式。

“它不仅是‘海上粮仓’,还是一座‘蓝色能源站’。”据大唐汕头新能源有限公司党委书记娄淑军介绍,“盛唐一号”跨距达38米,高度56.5米,总重约1760吨,是全国首个采用吸力筒基础桁架结构的“风渔融合”型海洋牧场,具备抵御16级超强台风的能力,养殖水体达1.36万立方米。

何谓吸力筒基础桁架结构呢?“这是一种底端开口、顶端封闭的筒状结构。”娄淑军形象地比喻说,“你可以想象这是一个巨大的‘海底吸盘’,它不仅能‘吸’在海底,保障结构稳定,又能‘拔’起来,实现整体迁移,这种基础具有免打桩、安装快、经济环保等优势。”

此外,“盛唐一号”在功能配备上,同样科技感拉满。据介绍,该平台搭载有绿色光伏供电系统、自动投喂装置、智能洗网机器人、水质检测、水下监测、杂鱼诱捕等先进功能,并且配置了两台冷藏集装箱可储备60吨鱼料,能保障养殖高峰期7天补给,可实现对渔业养殖的精准化、标准化和绿色化管理,显著提升深远海养殖的效率和可靠性。

向海图强:产业融合赋能蓝色经济新未来

记者在活动现场了解到,“盛唐一号”投产后预计年产高经济价值的海鱼约180吨。这些海鱼不仅将成为餐桌上的美味佳肴,后续的捕捞、运输、销售等环节也将带动海洋物流服务业的发展,形成一条完整的产业链,为汕头海洋经济注入新的活力。

正如娄淑军在接受记者采访时所强调的,该项目的成功投产不仅是技术上的突破,更是产业融合发展的典范。它创新性地利用了已建海上风电场的地理位置和电力等基础设施,通过立体化开发模式,实现了“海上风电”与“海洋牧场”的深度融合,节约了用海成本,后续也将吸引科研机构和高校参与合作,带动海洋科研服务、技术咨询等产业发展,拓展海洋业态,实现了集约用海、能源开发与食物生产的多赢格局。

当前,广东正大力推动现代化海洋牧场建设,全力打造“海上新广东”。汕头拥有丰富的海洋资源和得天独厚的区位优势,近年来,汕头锚定加快建设特色型现代海洋城市目标,统筹推进海上风电、海洋牧场、滨海旅游等产业协同发展,将现代化海洋牧场建设作为深入实施“百千万工程”的重要抓手,全力推动海洋经济高质量发展。

“盛唐一号”作为汕头“海上风电+海洋牧场”战略的主要建设内容,是汕头建设特色型现代海洋城市,深耕“蔚蓝”、向海图强的生动实践,它的建成投产对汕头乃至全省打造“蓝色粮仓”、优化近海生态、促进生物多样性提供了创新路径。同时,可为探索“海上风电+海洋牧场+休闲文旅”等多元融合产业发展新模式提供宝贵经验,有望将成为驱动地区海洋经济高质量发展、构建现代化海洋产业体系的重要新引擎。

文图|记者 赵映光 蚁璐雅

视频|记者 蚁璐雅 赵映光

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6