木胜玉

从1965年农历八月初三以来,云龙“八三”街这个从骡马嘶鸣中走来的老集市,早已将岁月的故事揉进每一寸土地。在这里,大牲畜交易从昔日的风餐露宿走向了规模化发展的崭新阶段;白族山歌从山间田野登上了“赛歌会”大舞台;商贸交易从最初的山货集市,发展为汇聚四方风物、连接国内外市场的开放窗口……在“八三”街到来之际,我们将推出系列报道,讲述这条街在六十年里的变与不变,聆听那些藏在蹄声里、歌声里与买卖声里的故事。今天刊发系列报道之一——《“八三”街上的骡马去哪了?答案就藏在云龙畜牧业的发展中》。

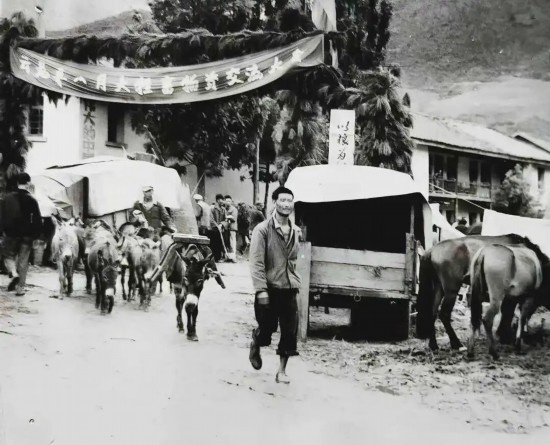

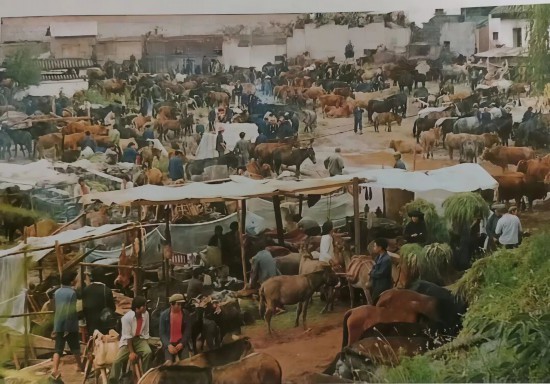

以前的“八三”街牲畜交易市场

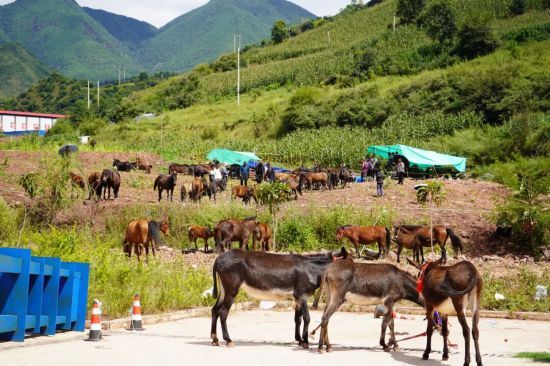

2025年的“八三”街牲畜交易市场

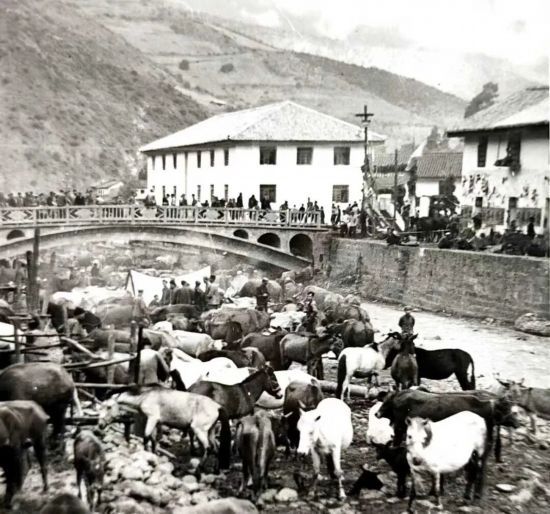

从1965年开始,每年的农历八月初三便是云龙的“八三”街。此时农事稍闲,忙碌了大半年的人们,有了些许闲暇时间,辛苦饲养的牲畜膘肥体壮,正是交易的好时节。因此,“八三”街最初是一个大牲畜交易场所。来自云龙各乡镇的乡亲们,以及从六库、兰坪、保山等周边县市赶来的客商,纷纷聚集在县城狮尾河两岸,骡马嘶鸣、人声鼎沸。就这样,“八三”街这个集市一路走过了六十载春秋,承载着一代又一代人的记忆与情感。

以前的“八三”街牲畜交易市场

二十世纪七八十年代,物资匮乏,交通不便,路远的要提前两三天从家里出发,赶着骡马,翻山越岭,来到狮尾河边搭窝棚。在六到八天的赶集日里,他们的吃穿住行都在这方简陋的窝棚里完成。家住诺邓镇牛舌坪的老人杨黄义,从17岁左右就开始在“八三”街上买卖骡马,谈及当年的经历,他回忆道:“刚开始赶街时,要自己带口粮。像豆子、黄瓜这些菜都要从家里背着去,粮食也要准备一点,用自己背去的炊具煮吃。”这些过往的经历,他至今仍然记得很清楚。

以前的“八三”街牲畜交易市场

在没有机械耕作的年代,大牲畜是农家不可或缺的重要劳力与生产伙伴。卖马,是为了换回来年种地需要的绳子、犁头等生产工具;买牛,是希望它日后能承担起犁地、驮运等劳作。谈及当年的交易价格,杨黄义说:“母牛价格最好的就是七八十块、一百块,犁牛好的一百七八、两百不到。赶去七八头,子母牛和犁牛全部卖了,能卖到一千四五左右。”这些交易,都紧紧围绕着农业生产与家庭生活的实际需求展开,这也是“八三”街最初的意义。

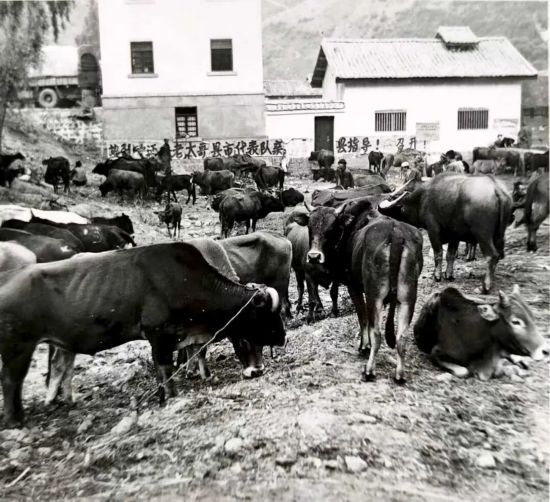

以前的“八三”街牲畜交易市场

“八三”街不仅是一个交易的场所,更是老百姓连接外界的纽带。随着交通条件的改善,“八三”街也在悄悄发生着变化。街上的商品种类越来越丰富,场面也一年比一年热闹。但是,曾经作为集市核心的大牲畜交易市场规模却逐渐缩小。对此,罗凤雄老人道出了其中的原因,他说:“以前的八三街,羊、猪、牛、马、骡子、驴都会上市,现在条件变好了,市场也活跃,做小生意的人到处跑,随时随地都能进行交易。所以说现在不是不发展了,而是比以前发展得更好了。”

养殖户黄腾辉的养殖场占地45亩,主要养殖猪、牛、驴、马,目前存栏1200多头,远销昆明、四川、贵州、内蒙古等地,2024年的产值达到1400万元。他从小就看着父辈们从事牲畜养殖,对行业变迁的感知最深。他说:“大学毕业后我也投身到这个行业当中,但是我们现在的交易方式和以前比发生了很大的变化。现在通过手机、微信、视频等方式就能进行交易。而且交通也越来越便利,只需要7个小时左右就能出省。同时,我们在养殖方式上,进行科学化饲养、精细化管理,最终达到降本增效的目的,提高我们的市场竞争优势。”

以前的“八三”街牲畜交易市场

2025年的“八三”街牲畜交易市场

六十载时光里,“八三”街上的骡马“戏份”变少了,但云龙畜牧业的“盘子”却扩大了数倍,云龙人对畜牧业的坚守从未改变。据县农业农村局数据显示,2024年云龙县生猪存栏20.4万头、出栏29.5万头;肉牛存栏9.1万头、出栏3.8万头;黑山羊存栏28.3万只,出栏27.6万只,各项数据在全州均排名第一。

县农业农村局高级畜牧师施文章说:“长期以来,县农业农村局高度重视畜牧业发展,从引种、品种改良、技术服务、技术培训、试验示范的推广开展,达到提质增效、农民增收的目标,发展的趋势一年比一年好。下一步,我们将围绕云龙县的实际情况和自然资源优势,对肉牛、生猪、黑山羊三个优势品种进行培植,向规模化方向发展,力争向产业化发展迈进。”

变的是方式,不变的是情怀。如今,“八三”街已经转型为集商贸、文旅为一体的综合性盛会,大牲畜交易不再是唯一的主题,但它仍然是“八三”街最鲜明的文化符号。从生产生活到买卖交易、从临时窝棚到规整的商铺、从山路到高速公路,这不仅是“八三”街六十年的变迁轨迹,更是云龙县畜牧业从传统走向现代化的生动注脚。(字银洁 毛廷沛)

来源: “云龙关注”微信公众号

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6