罗昱

晨雾未散,攀枝花烟田的轮廓已在黛色山峦间舒展。当第一缕曙光刺破云层,金色的光流漫过层叠的烟田,为墨绿烟叶镶上毛茸茸的金边。晨露沾湿的田埂上,十余架墨灰色大疆T70无人机如忠诚卫兵般静立——这些被烟农唤作“铁蜻蜓”的科技精灵,正以“施肥+植保+运输”三位一体模式,在陡峭山地上空划出智慧农业的“飞行线”。

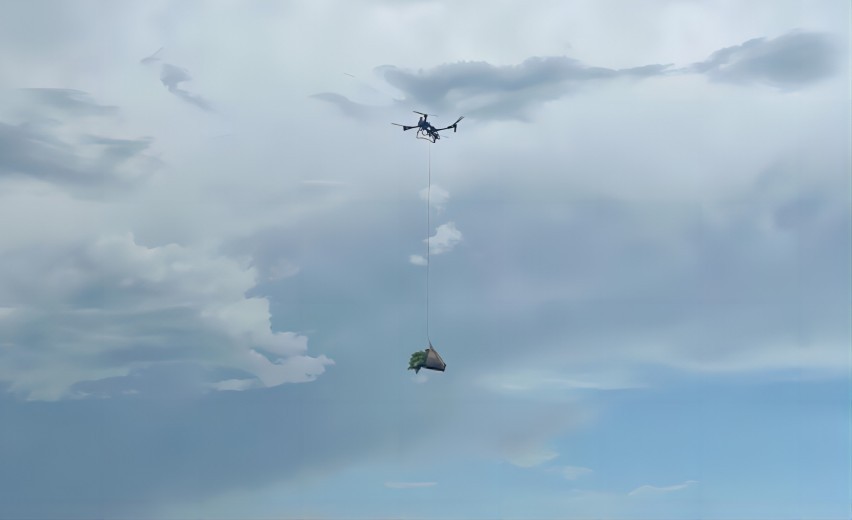

烟农使用无人机运输烟叶。攀枝花市烟草专卖局(公司)供图

一机三用:山地烟田的全能变革

盐边县温泉烟点80亩梯田里,烟农叶朝友鞋尖踢开湿泥,俯身轻抚肥硕的烟叶。

“瞧这个‘新家伙’!”他叩击无人机冰凉的合金外壳,铮鸣声惊起草丛里的蚱蜢。今春购置的无人机,已在陡坡间创造奇迹:春耕时悬停抛撒的百斤肥料颗粒,精准落入轮距难及的梯田角落;植保季化身“田管帮手”,旋翼搅动药雾精准覆盖叶背,将农药利用率拉升三成;此刻采收季,机身吊索正稳稳提溜着满筐烟叶,沿山势起伏的航线翩然归航。

“买无人机花了4万多块,国家补贴了1.2万元。”叶朝友笑言,“一机三用,全年无休,这笔钱花得值!”

只见两台四旋翼无人机稳稳地悬停在烟田上空,烟叶采收人员熟练地将100多斤采收好的烟叶装入吊舱。随着旋翼的轰鸣声响起,运输烟叶的无人机升空,仅仅3分多钟,便飞越500米的山脊,径直抵达烤房群。

持证飞手:山乡劳作的科技突围

在仁和区啊喇乡烤房群旁,烟农罗新洪手持遥控器,屏幕上跳动着实时飞行数据。

“考取操作证后,连悬停精度都能控制在厘米级。”他展示着崭新的《民用无人机操控员执照》说。

在他身后,层层叠叠的梯田深陷山坳之中,车辆根本无法到达。罗新洪回忆道:“往年全家都得背着烟叶下山,肩膀都磨出了茧,一天也运不了几筐。”而此刻,在旋翼卷起的风中,刚采摘的烟叶平稳升空,“现在有了这‘铁蜻蜓’,我终于能直起腰歇口气,也能腾出手来进行精准的田间管理了!”

传统模式下,烟农需雇佣人工完成施肥、打药、运输三道工序,每亩综合成本超800元。“使用无人机后,今年仅肥料运输、农药喷洒和烟叶转运就能节省近2万元人工费,两年就能回本。”罗新洪给记者算起了收益。

无人机解决了困扰他家多年的运输难题——过去全家当人力搬运工,日运量不超过500斤。现在单机单日运力可达1.2吨,且避开了崎岖山路对烟叶的损伤。

跨业共享:无人机拓展果蔬运输

“这台设备不光运自家烟叶,还提供租赁服务!”烟农罗新洪介绍,“连机带人按天租出去,一天能有2000元收入。”

罗新洪进一步补充道,这项服务在农闲时节还能拓展应用。

顺着他手指的方向,无人机操作员正仔细检查桨叶和电池状态,确保设备处于最佳飞行状态。

随着螺旋桨的嗡鸣声响起,无人机升空,沿着预设航线飞越植被茂密的山脊线。机腹吊舱可根据需求灵活调整,无论是运输农资、果蔬,还是搭载测绘设备,都能稳定完成任务。短短几分钟后,无人机便精准降落在目标区域,展现出高效的山地作业能力。

这项跨产业的共享模式,不仅增加了农机设备的使用效率,还为飞手创造了额外收入。通过共享“无人机+”的便利,原本主要用于烟叶生产的科技装备和服务,正延伸服务于更广阔的山区农业需求,成为盘活资源、促进区域农户增收的新途径。

政策赋能:绘就乡村振兴新图景

攀枝花“无人机+”模式的兴起,展现了农机农艺融合推动产业升级的成效。“适用农机是山区农业的关键,配套农艺是重要支撑。”攀枝花市烟草专卖局(公司)副经理张映杰表示,“降低劳动强度,才能增强农户信心,稳固产业发展。”

数据显示,“十四五”期间,行业累计投入409万元专项资金。通过引进新机具、改造旧设备、研发复合机械等措施,推广适用农机2570台。目前,起垄、移栽等关键环节机械化率超60%,累计节约成本5000余万元。

傍晚时分,群山被镀上一层金边,无人机的航灯在山野间依次亮起。这条由政策支持、市场推动、农户参与的“低空天路”,正在改变传统耕作方式。随着智慧农业服务平台的上线,无人机服务范围已拓展至周边5个乡镇,带动200余户农户增收。(白加林、张浩林)

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6