编者按:

当数字化的浪潮奔涌而至,乡村振兴的画卷正被赋予全新的底色。在潍坊,数字技术不仅重塑着乡村的生产方式,更深刻改变着农民的生活方式,为农业农村现代化注入强劲动能。近日,大众网联合潍坊市农业农村局推出“潍坊智农新篇”专题报道,记者将深入40个数字农业应用场景,带我们一起解码潍坊农业的数字化转型之路,听“数”说新时代农耕文明,看“智”绘农业强市新篇。

大众网记者 牛鞠榕 潍坊报道

在潍坊高密的一片高标准农田里,山东易田智慧农业有限公司(以下简称易田智慧农业)的智能收割机在北斗系统引导下自主行进,通过智慧农业管理平台可实时查看回传数据,千余亩土地的墒情、肥力、作物长势以动态图表呈现,只需轻点手机,水肥一体化设备便按土壤数据精准启动。

“美国农场主靠种地赚得盆满钵满,中国农民却起早贪黑难致富。”残酷的对比,正是易田智慧农业探索现代农业智慧解决方案的原始动力。

作为国内首个集成智能农机、精准农业、管理平台、数字农服的全流程智慧农业解决方案,其以智能驾驶技术为核心,融合北斗卫星定位与遥感技术,开发出精准农业和农场管理平台系统,实现农机、作物、土壤与环境的集成应用,既能破解未来谁来种地、如何科学种地的难题,又能通过模式创新推动农业生产向职业化、专业化、组织化发展。

它为何而生?如何运作?又将驶向何方?这场探索,正试图破解中国小农经济千年困局,也为人们打开观察智慧农业的一扇窗。

既是种植田,又是示范点

这里小麦已经连年丰收了。

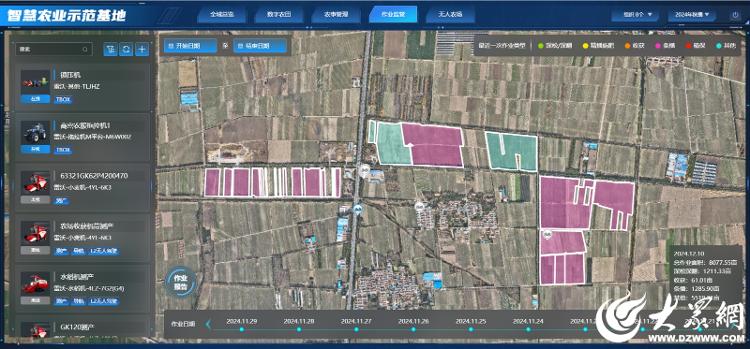

今年麦收时节,智能收割机在田里列队行进,麦粒通过卸粮筒源源不断地输送到跟随的运粮车里,连田边拐角处都收割得干干净净,整个过程行云流水,早已不见工人操作时的忙乱与停顿。与此同时,管理人员正坐在凉棚下,通过智慧农业管理平台上的动态地图了解每台收割机的位置、作业进度和作业质量。

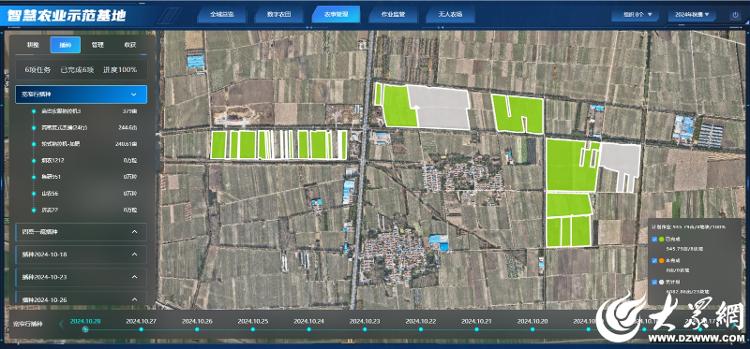

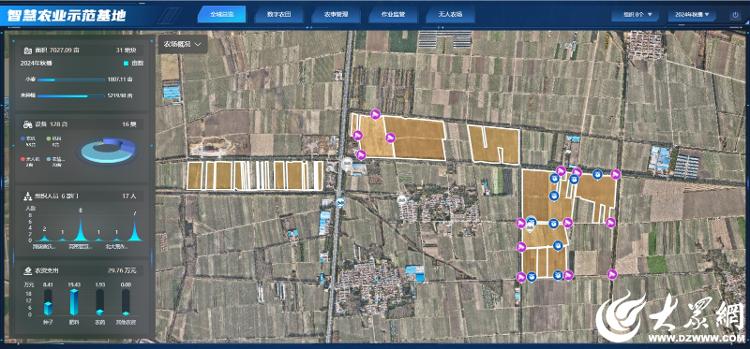

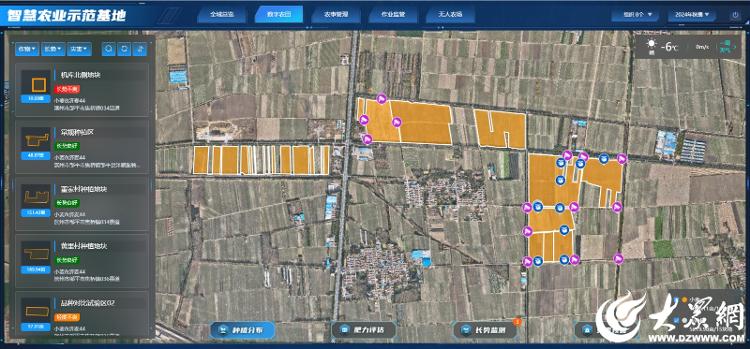

“你看这屏幕上的线条,都是北斗定位画出的农机作业轨迹,哪台机器跑偏了、哪块地没收干净,遥感图像一比对就清清楚楚。”平台管理员裴书君介绍,智慧农业管理平台基于北斗定位和遥感、GIS等技术,集成了地块数据、智能农机、农情的立体感知网络和智能决策的管理应用,帮助用户进行线上的地块管理、农机作业监控、组织人员管理和物联网设备管理,为用户提供辅助决策。

不光能盯着机器干活,地里的土壤墒情、作物长势这些农情数据也能兼顾,连带接下来几天的农事安排,平台都能计算出最优方案。

将屏幕切换到墒情监测界面,工作人员指着不同色块的分布图解释,这些土壤数据主要来自两个渠道,一是靠政府大数据平台提供的基础数据,二是靠人工按地块定点取土化验。像钾这种稳定的元素,检测一次可以支撑5-8年的种植参考,土壤里的含量不会轻易大幅波动。但氮含量受施肥、降水、作物吸收等因素影响,数值变化得相对频繁,所以更新数据的频率也相对高一些。

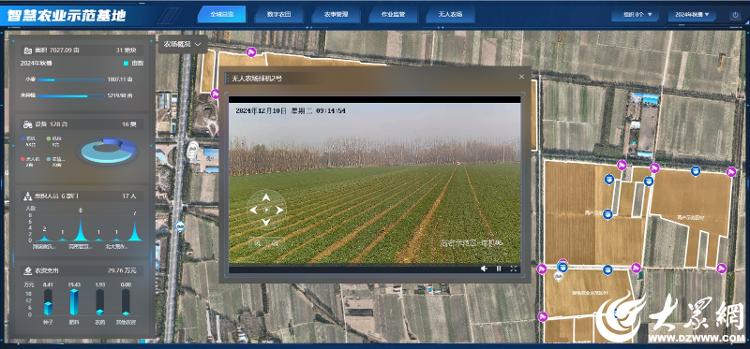

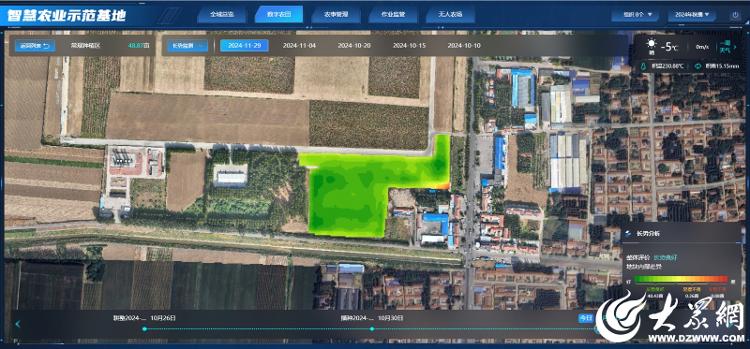

关于作物长势监测,裴书君调出一组农田俯拍的全景图。“天晴时卫星看得广,一遇多云大雾,就派无人机补位,4-5天更新一次,后台会根据作物的长势情况自动生成不同颜色的地块。”屏幕上,深绿色的地块连成一片,边缘几块浅黄区域格外显眼,“这些发黄的区域,就是前段时间浇水没跟上,现在调整了灌溉方案,过两天就能转绿。”裴书君说道。

“它既是种植田,又是示范点。”项目负责人的一句话点出核心定位。依托数字粮田示范基地,易田智慧农业已经打磨出一套涵盖基础设施规划、种植方案设计、农业装备配置到运营管理服务的完整方案,小到传感器的埋放深度,大到上千亩地块的智能调度,都有章可循。

2024年,易田智慧农业接待了2200人次的观摩学习,有带着草帽的种植大户,有拿着笔记本的农技员,还有远道而来的外地考察团。“我们不只是卖设备,是把整套‘数字种田’的思维送出去。”裴书君望着项目服务版图,密密麻麻的红点正在不断增多,这意味着越来越多地方的农户和农业从业者,开始接纳、运用这套智慧农业管理模式,假以时日,更多农田将披上“数字新衣”,收获更丰厚的成果。

为农户“量体裁衣”

20世纪50年代,随着计算机技术兴起,发达国家开始探索计算机技术与农业生产技术的融合;80年代,美国、日本等发达国家纷纷开始农业信息化的建设。

“相比于欧美等发达国家,中国在智能农业相关领域的研究起步较晚,但这也让我们能在借鉴国外经验时少走弯路,只是眼下还得一步步攒数据、磨技术,才能找到适配国情的路子。”裴书君分析,一方面,小农经济下,生产模式十分零散,从播种到收割的流程各有各的章法,统一的技术标准很难落地,因此难以普适性的推广技术和模式;另一方面是因为目前智慧农业积累的数据相对单薄,缺乏足够多的地块案例支撑,技术适配时难免会水土不服。

差距里也藏着机遇。小农户需要“轻量级”智慧方案,这正是易田智慧农业努力的方向。通过提供“卫星遥感+本地化种植建议”,让零散地块也能享受智慧红利,打包“设备+平台+服务”,有效解决农户“没有必要买设备”“买了设备不会用”等痛点。

“成本主要在设备,小农户没必要买全套。”易田智慧农业算了一笔账:设备购置只是头一笔,后续还有维护、更新的费用,全套设备的成本摊下来,对小农户来说压力太大了。于是,可以拆分基础服务,将农机调度、地块管理等核心功能单独列出,小农户根据自己的需求选择开通,无需为用不上的功能付费,这种分层服务,让智慧农业不再只是“大户”专属。

以高密示范农场为例,无人驾驶的智能农机战队自主完成耕、种、管、收全流程作业,天上的卫星和无人机与地里的传感器编织成一张智能监测网,实时掌控着土壤墒情、作物长势甚至虫害预警。农户只需点点手机,智慧农业管理平台就能给出精准的农事建议:哪块地该浇水、何时该施肥、用多少量最合适,全都一目了然。哪怕是只种了几亩地的农户,也能通过平台的基础服务模块,随时查看自家地块的墒情数据,丰收时节还能租用相应的农机设备,不用自己购置也能享受服务。

从深松整地到精量播种,从变量施肥到智能收割,这套系统把“看天吃饭”变成了“知天而作”,让传统种植中凭经验、靠感觉的环节都有了决策支撑,大大降低了因判断失误造成的损失。更难得的是,它考虑到了小农户的实际需求,服务价格亲民,还能根据种植作物的不同灵活调整功能,真正做到了为不同规模的种植者量身定制,大大节省人力管理成本。

智慧管理平台“变形记”

2024年10月,农业农村部印发《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》,同年,印发《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》,为我国智慧农业的蓬勃发展强势按下“加速键”。作为肩负社会责任的企业,易田智慧农业积极投身智慧农业发展浪潮,通过持续对智慧农业管理平台进行迭代升级,为农业现代化建设以及迈向农业强国之路,源源不断地输送智能化与信息化动力。

为精准聚焦并着力破解未来农业发展中“谁来种田”与“科学种田”这两大核心难题,易田智慧农业管理平台已历经3次重大革新,通过智能农机与智慧农服融合,实现“耕、种、管、收”全流程提效,截至目前线上服务面积超950万亩,服务全国70余家智慧农场,推动农业从“汗水驱动”向“智慧驱动”转型。

回溯平台发展历程,1.0版本专注于组织管理与农机管理;2.0版本功能得到全方位拓展,涵盖农机调度、种植管理、农情监测、数字地块以及智慧大屏等全流程业务;3.0版本则在组织、种植、设备、农事等基础管理功能之上,创新性地新增辅助决策模块。

这一系列创新成果充分展现了易田智慧农业在智慧农业领域的深厚技术积累和持续创新能力,坚持问题导向、需求牵引,通过产学研用深度融合,不断突破关键核心技术,推动农业数字化、智能化水平持续提升,为农业现代化发展提供了有力支撑。

尽管已取得阶段性成果,但平台的迭代升级脚步并未停歇。“作业监控情况还可以更精细,而这也恰恰成为未来4.0版本的重点攻坚方向。”裴书君指着屏幕上罗列的“待优化项”表示,针对不同地块的特殊条件,下一步将增强系统对复杂环境的感知与调整能力。

土地的智慧,藏在每一粒种子的生长里,也藏在数字跳动的轨迹中。易田智慧农业的探索,让数字技术扎根大地,让千年农耕文明有了向未来生长的力量。风刮过田埂时,数据混着泥土香,把土地的心思送到人们的眼前,让每个农人都能听见土地的真心话。

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6