海洋资源是阳江高质量发展的核心资源。近年来,阳江深入贯彻落实省委、省政府打造“海上新广东”战略部署,围绕擦亮“蓝色海洋”名片,锚定“更好承接大湾区辐射、打造西海岸重要支点”的战略定位全面发力,海洋生产总值以7.0%的增速跃升至526.27亿元,占地区生产总值的三分之一,成为拉动经济增长的强劲引擎。

发展海洋经济,非一城一域之事。阳江自觉置身全省全国大局,将“深度融湾入圈”视为重大契机,坚持海陆统筹、山海联动,形成核心区—联动区—外围区“三区一体”的发展格局,奋力打造承接大湾区辐射的西海岸重要支点。

在阳江市委、市政府的谋划和支持推动下,7月11日,阳西县人民政府联合广东华电福新阳江海上风电有限公司举办“阳西一号”1+30深远海综合养殖平台项目开工建造启动活动。该项目的开工,将推动深远海养殖迈入智能化、规模化发展新阶段,为阳江海洋经济高质量发展注入新动力。

每年养鱼400万斤

能抵御17级以上台风

“阳西一号”1+30深远海综合养殖平台项目由中国科学院广州能源研究所等单位联合设计,由中水电四局(阳江)海工装备有限公司承建。“阳西一号”平台及配套深远海养殖产业链总投资近2亿元,预计明年1月投入运营。

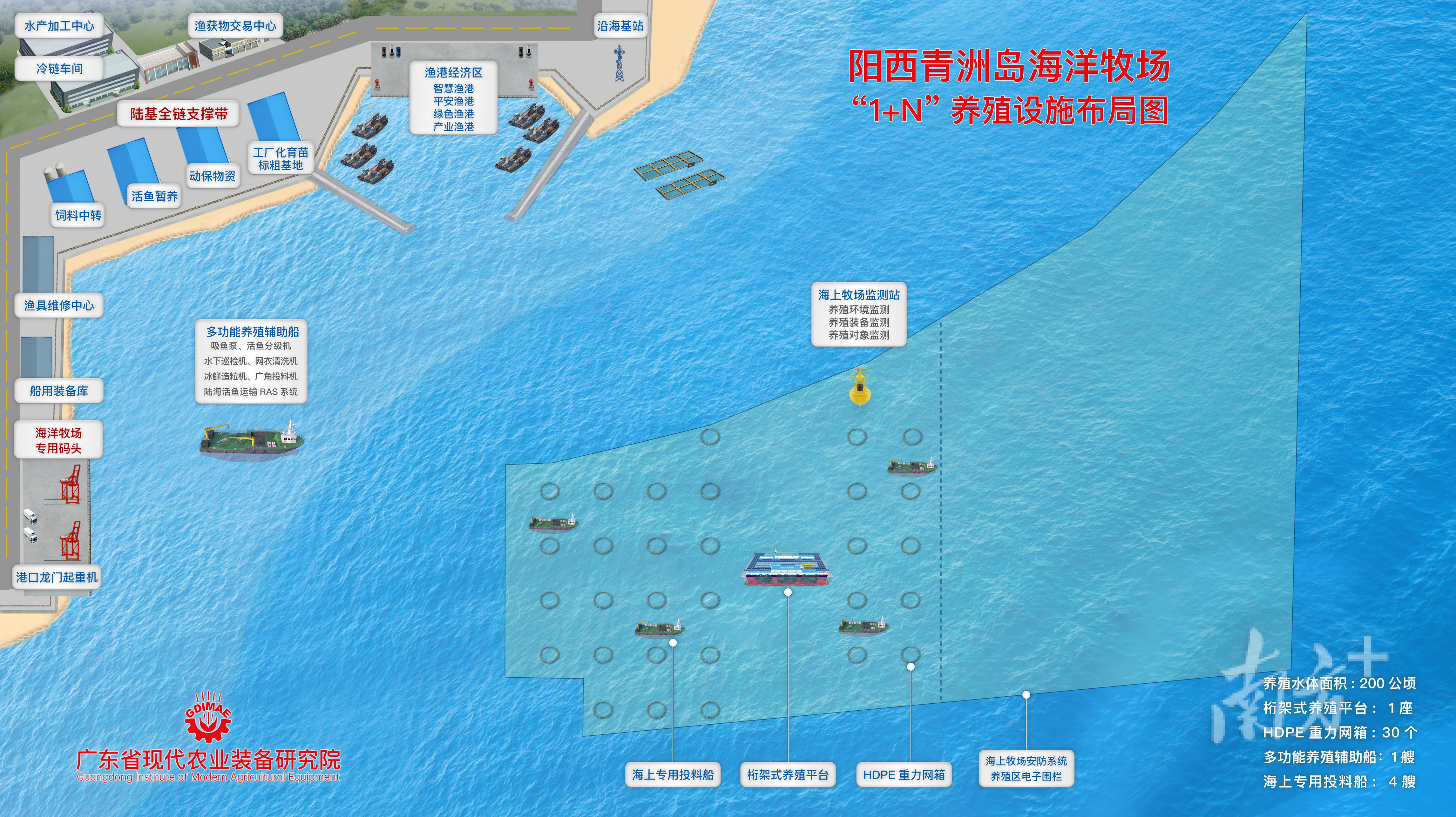

据了解,该平台采用钢质半潜桁架式结构,配备四角锚泊定位系统,由一个6万立方水体的主养殖平台和30个重力式网箱构成,可抵御17级以上台风。不同于传统塑胶渔排,“阳西一号”吃水更深,将有效解决传统养殖模式抗风浪能力差的实际问题,可将现有近海养殖区域扩展到深远海。

“阳西一号”1+30深远海综合养殖平台搭载自动投喂、捕捞设施,配置视频监控、水质监测、气象监测、5G通信基站等设施,并引入太阳能发电系统,为海水养殖提供了绿色动力,从而改变“靠天吃饭”的传统渔业模式。该平台每年养鱼的采集量可达400万斤,能够实现科技含量、生产效率的双提升。

该平台以科技赋能,实现养殖规模化、智能化、绿色化,同时结合运维需求,满足运维和养殖工作人员居住需要,通过打造深远海海洋牧场产业模式,实现了阳江桁架类养殖平台从无到有的重要转变。

围绕着“打造海上的综合基地,辐射带动传统养殖网箱,构建现代化海洋产业体系”的目标,“阳西一号”1+30深远海综合养殖平台项目与传统的产业、渔业、种业深度结合,将海上风电、海洋渔业融合在一起,实现了“海上风电+海洋牧场”产业链的延伸,在全国具有示范推广的意义。

深远海养殖前景更加广阔

推动海洋牧场全产业链建设

阳江位于广东西南沿海,是广东省海洋大市,海域面积1.19万平方公里,海洋资源丰富。2024年,全市海洋生产总值526.27亿元,同比增长7.0%,占地区生产总值32.3%,对地区经济增长贡献率达72.4%。

阳西县有着延绵174.37公里的海岸线,拥有5668平方公里海域面积和全国最大的海洋牧场示范区,渔业总产量和海水鱼苗产量均居全省县级第一,向海图强大有可为。“阳西一号”1+30深远海综合养殖平台建成后,可实现智能化渔业养殖,打造深远海海洋牧场产业模式,对地方海洋渔业产业融合、资源养护、生态修复具有重要意义。

“项目的动工,对我们阳西海洋生态修复、渔业发展、旅游发展具有里程碑的意义,是阳西推动海洋牧场全产业链建设的一项新举措。”阳西县海洋发展局局长陈亮表示,“阳西一号”1+30深远海综合养殖平台采用的建设模式,为阳西县域经济与海洋经济的发展提供了可复制、可推广的方案,阳西将全力以赴支持配合项目方各项工作,推动项目早日建成见效。

对于“阳西一号”1+30深远海综合养殖平台的未来前景,阳西县深海网箱养殖协会副会长余先锋十分看好,因为该平台能够破解长期以来困扰深海网箱产业发展的一系列难题。

“这个平台的抗台风能力很强,能够很好地避免灾害天气给养殖带来的巨大损失。深远海的水质也更好,不仅养殖效果能够大幅提升,而且养殖品种也能够进一步扩展,促进网箱养殖利润的提升。”余先锋介绍说,该协会60多名会员都是深海网箱养殖大户,大家对该平台的建设都十分关注,希望未来能够有机会与该项目开展深入合作。

南方+记者 赫鹏翀

通讯员 伍雅琪

【作者】 赫鹏翀

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6