滇池“困境”,25年耗资百亿治理微末,投放鲢鳙或将成最大功臣!

适逢改革开放,我国经济高速发展,各种污染问题随之而来。

华东地区因工业化进程加快,不但严重影响了空气质量,对流域内的江河湖泊以及华东海域水质的影响更为明显。

纵观我国各大湖泊,华东地区内的太湖、巢湖、洪湖等地都遭遇水体污染问题。

而滇池作为我国最大的高原湖泊,被誉为“云南的眼泪”。

青海湖也同样面临着水污染的问题。

随着中国经济的飞速增长,滇池也陷入了前所未有的困境,滇池是什么情况?

如今的水质如何?

滇池水质恶化。

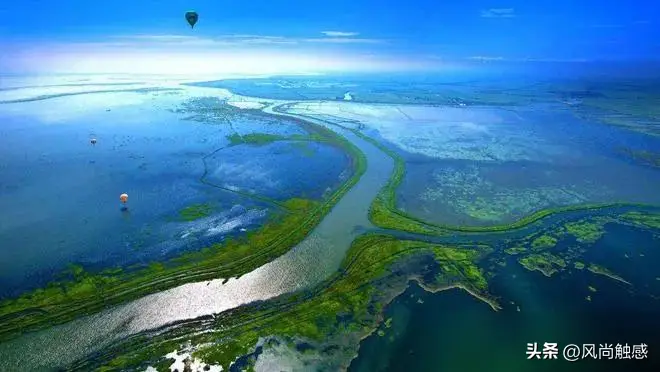

滇池是云南省最大的淡水湖泊,是五大高原湖泊中面积最大的一座,是中国第三大湖泊,也是我国最大的高原湖泊。

有毒生物远少于低毒生物,滇池以前还是清澈见底,鱼虾成群的美丽湖泊。

然而随着经济的发展和环境保护的失衡,滇池水质污染变得越来越严重,从原来的清澈见底变成了如今令人无法直视的劣V类水质,从前的“九色筒子”演变为如今恶臭四溢的绿藻湖泊。

然而综合治理滇池却已经过去了30年,这期间共投入约百亿资金治理滇池,每年的费用支出在100多亿元上下徘徊。

然而治理工作并不算完,因为水质治理的问题一直在延续,一直持续到如今。

然而尽管治理投入的资金如此之多,但滇池问题依然严重,这究竟是什么原因呢?

要想治理,首先就得找出原因。

滇池整个流域以及周边300公里范围内,有15座城市的污水向滇池汇聚。

这些城市的人数加起来大概有1500万人。

这1500万人排向滇池所造成的污水污染量惊人,所以污水成为最重要的问题之一。

甚至于不止人为排放,很多天然的源头都会有污水流入滇池,其中泥沙也是令人纳闷的一部分,因为泥沙不仅是让水质恶化的非天然因素,而且常年漂浮在水面难以沉淀。

随着时间的推移,泥沙量逐渐增加,最终让滇池深度逐渐减小,并逐渐形成泥土,让大片大片陆地暴露出来,而什么废弃物品污染了水体大家也不陌生,仅仅是生活污水便够让其水质劣V类几乎无人敢靠近。

还有日常生活中产生的化学物品以及生产过程中产生的废品等,都成了污染源。

污染源如此之多也就造成了目前治理工作进度跟不上污染滋生速度的问题,毕竟完全阻断这些源头几乎是不可能做到的。

但最关键的问题还是在于人类活动对自然环境造成巨大改变。

三十年治理,银子花出“微末效果”。

2008年是第八次《中华人民共和国国民经济和社会发展计划》实施的一年,其中有一项任务便是改善滇池的生态环境。

这项任务具体包括:控制滇池流域生活污水处理能力达10万吨/日,湿地建设面积达8500公顷,自然保护区面积达4335公顷,提供栖息地面积达30万亩。

可以说目标是相当宏伟,但实施起来就困难许多。

要想保证这个项目落地实施,就需要大量的人力物力精力去推动,并且要协调好各方面关系,否则一切都是纸上谈兵。

而这个目标并不是从2008年开始进行创造性的想法,其实早在2005年就已经确定了这个目标,但由于滇池周围并没有很完善的生态系统,甚至有些生态系统遭到严重破坏,因此实施起来难度可想而知。

我们都知道“先治标,再治本”,治标好办,因为只需要短时间内将这些最严重的问题筛选出来,进行处理并防止其造成更大的环境破坏就行。

比如首先清理掉大量垃圾和污物躺在岸边,随后再清理掉生产过程中生成的物料,减少对环境造成破坏,大致好像这样。

而真正治本就困难了,因为治本是在源头上进行治疗以减轻、阻止问题进一步产生的手段,不仅需要大量资金、物资及人力物力,而且会波及到一些地方利益,不受影响的人往往不会理解伤及他者利益之事,因此会产生众多不满情绪。

要知道我们的环保事业走上一条不归路,真的是一件十分艰难且令人胸闷无比之事,你要让他们现在不污染之后就要将他们现有的一部分甚至大部分都刨除,如此一来其实对于那些占有这部分利益的人来说,是非常痛苦的一件事。

另外一种情况是即使他们愿意改善生态环境,但真正做起来却非常困难,这时候还可能有一些法律障碍,无形中增加了生态环境治理项目难度。

所以滇池治理工作面临着诸多困难,一时间难以收效显著甚至是有明显效果。

从2009年开始,国家对治理滇池方面进行了大量投入建设,这其中包括了一项重要措施,即对生态环境进行系统性的修复补救。

这项措施就是人工引入水体,与外流入滇池水体形成良性循环,实现根除污染目的,以加快滇池生态恢复为最终目标。

投放鲢鳙——间接改善水质。

另一项措施则是向滇池中科学投放一部分鱼类,有数据显示:早在1989年国家就对滇池进行过科学投放鱼类,投放种类也有很多,如鲢鱼、鳙鱼、草鱼等。

除了这两种较为混杂外,其余鱼类都是素食主义者,其中鲢鱼食用微小生物,同时伴随食用动植物浮游生物活动,其会排出氮、磷等物质,进而会刺激植物生长。

因为植物也会通过光合作用帮助净化水体,所以鲢鱼这种勾心斗角式的方法会起到意想不到的效果。再说说鈀米鱼,它不仅是食虫专家,还有吸取藻类及其小活物的本领,所以对藻类等产生刺激起到良好作用,这就直接帮助净化了水体,是值得嘉奖和表扬的功臣之一。

草鱼主要以植物为主食,他不仅可以帮助植物种子传播,还有助于提高一些植物种类的繁殖率,可谓一举数得。

因为很多植物种类同时又是很多动物以及人类的食物来源,如果草鱼帮助提高一些植物种类繁殖率的话,那意味着它间接增加了许多其他动物和人类口中的美食。

所以经过科学投放后,这些鱼类对促进滇池生态恢复起到积极作用。

根据数据统计,1994年第二次投放后到1997年之间,仅仅3年的短时间内已有明显成效,这个成效一方面是这些鱼类吃掉了大量有害微生物,同时还将其转化为自身生命所需养分以及能量,以此实现了对水体优良资源转化最大化。

此外还有突破沈阳基底泥层等方面,也大幅改善了水质状况。

所以明确指出这一点非常关键,当时投放数量比较少,而如今投放数量大增,更加利于滇池实现生态正常循环及良性恢复能力,由此可以预见滇池未来将实现非常美好的状态。

(乡村责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6