【本文由小黑盒作者@持乐晓声于09月19日发布,转载请标明出处!】

经常能看到大家在说:这下分不清游戏与现实了。

通常用来表达对游戏画面写实程度的惊叹(其实更多是在玩梗嘲讽)。

那么,分不清游戏与现实,是玩家们对于一款游戏的最大诉求吗?

写实道路上走到黑?

必须区分一下概念,写实和画质高不是一回事,写实是一种风格,画质则是评判游戏画面清晰度的一个指标,但追求写实的画面必然离不开高画质。

写实可以是整体的画面风格,也可以是局部的画面效果。奇幻/科幻风格的游戏也可以写实,树木看起来更真实、人看起来更真实,等等。

从游戏画面与现实的接近程度拉一条长线过去,我们其实能发现,当前的顶尖写实游戏其实已经比较接近一种恰到好处的状态了,虽然诸多方面还能提升提升,但提升空间越来越狭窄。

那如果到了所谓写实的最佳状态,再往后,继续写实下去会发生什么?

两个先后到来的情况:

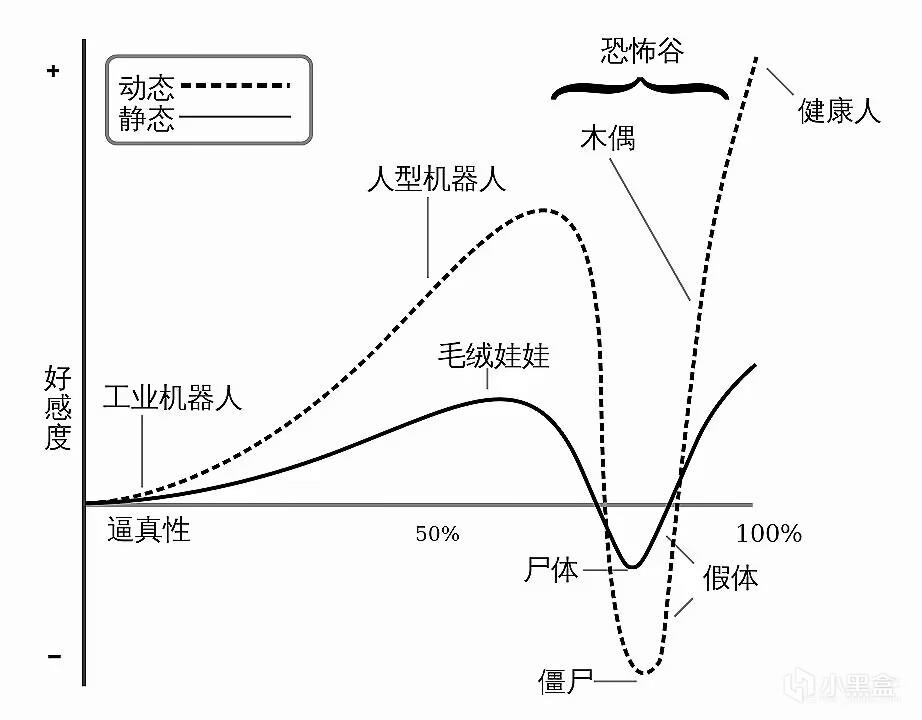

·极度写实但又因游戏制作中不可避免的些微不自然造成恐怖谷效应(当然可以拿去做恐怖游戏,但如果是想做温馨治愈的类型,那恐怕是能做出比恐怖游戏还令人发毛的不协和感)。

·几乎完全和现实一样,真正意义上分不清游戏和现实。如果真有这种水平,并且能做到性能的平衡,最终形态就基本和我们见到的真人互动影游的画面无二了。即便已经跳出了恐怖谷,但这真是玩家想要的吗?

之前看过一个视频,介绍如何拍照拍出《荒野大镖客:救赎2》的质感。很多用户在评论区的留言,表现出了相当感兴趣的状态。

荒野大镖客是走写实路线的吗,是的,但写实的画面下也有一股颇具历史质感的独特的美术风格。其中的美感,也多来源于此。

我们常说“距离产生美”,这句话在这个话题下同样适用,它其实来源于“心理距离理论”。

“心理距离理论” (Psychological Distance Theory)告诉我们,我们对一件事物的解释和反应,取决于我们感知到的与其的距离。这个距离可以是具象的,也可以是抽象的。

如果游戏画面当真与现实没有多大差别,其带来的先验性与象征性就被会削弱。我们与作品之间的审美心理距离就会趋于消失。

且不说游戏画面美感更难以被人捕捉,玩家的认知模式也会从对艺术的鉴赏不知不觉转变为对现实本身的审视,而游戏画面艺术本来能够带给玩家的艺术联想与发散的空间也会土崩瓦解。

这显然是游戏厂商们不愿看到、玩家们也不愿陷入的,比恐怖谷更为糟糕的真正谷底。

卷画质的一路狂飙,最终还是会踩下刹车、斟酌方向,不论原因是工业水平限制的不可抗力,还是心理距离问题的意识浮现。

游戏的核心评判指标是可玩性

——AVG等除外

虽然进化从未停止,但仅从几十年几百年的尺度上看,人对于好玩的感受是几乎不变的。

正因如此:画面水平会迭代,游戏工业会进步,但取悦玩家、抓住心理学特性的玩法,从来没有过时的说法。

同行们都在卷画质,任天堂早早地就把重心放在了玩法打磨上,这种眼光其实是高瞻远瞩的。以玩法著称的《马里奥》系列、《塞尔达传说》系列也成为了永不过时的经典。

再看那些人们津津乐道的作品,《上古卷轴V:天际》在当时画质以及画面真实程度算不错,现在看来就比较糟糕了,但无比自由的开放世界和品类丰富的MOD一直持续吸引着不少新玩家游玩。

《艾尔登法环》画质不高,但不妨碍其恢弘壮观美术设计的展现,也不妨碍它有趣、好玩,成为2022的年度最佳。

游戏发展历程有变与不变,可玩性便是那个最大的不变量。或许部分玩家喜欢更真实的画面,但这从来不是整个玩家群体最核心的诉求。

(资讯责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6