革命性中红外望远镜设计突破现有系外行星探测局限。

一项简单的望远镜形状革新可能让地外生命搜索变得触手可及。最新研究提出用细长矩形镜面替代传统圆形镜面,能更清晰地将类地行星与其恒星的眩光分离 —— 这正是发现近距"类日恒星"系统中"地球2.0"所需的关键突破。

该方案由伦斯勒理工学院的Heidi Newberg教授及其合作者在《天文学与空间科学前沿》期刊发表,系统阐述了设计原理。

圆形镜面的局限性

寻找真正"地球2.0"需探测液态水特征,其在中红外波段10微米波长处辐射最强。该波长对光学系统有硬性要求:要在30光年外区分类地行星与恒星,空间望远镜需配备约20米口径的集光系统。当前最大空间观测站詹姆斯·韦伯望远镜(JWST)口径6.5米虽是工程奇迹,但远未达到该分辨率要求。

转向可见光波段亦非解决之道:类日恒星亮度达类地行星的100亿倍以上,使星光抑制难度剧增。天文学家探索的其他方案均面临重大挑战:多个小望远镜编队飞行模拟巨型镜面需保持分子尺度的精确校准;遮星板方案需在数万公里外部署第二航天器制造人工日食,不仅需双重发射还需大量燃料调整目标指向。现有编队飞行演示系统(如双航天器迷你日食遮光系统)仅验证原理,未能实现近距类地行星探测所需的分离精度与波长覆盖。

矩形镜面解决方案

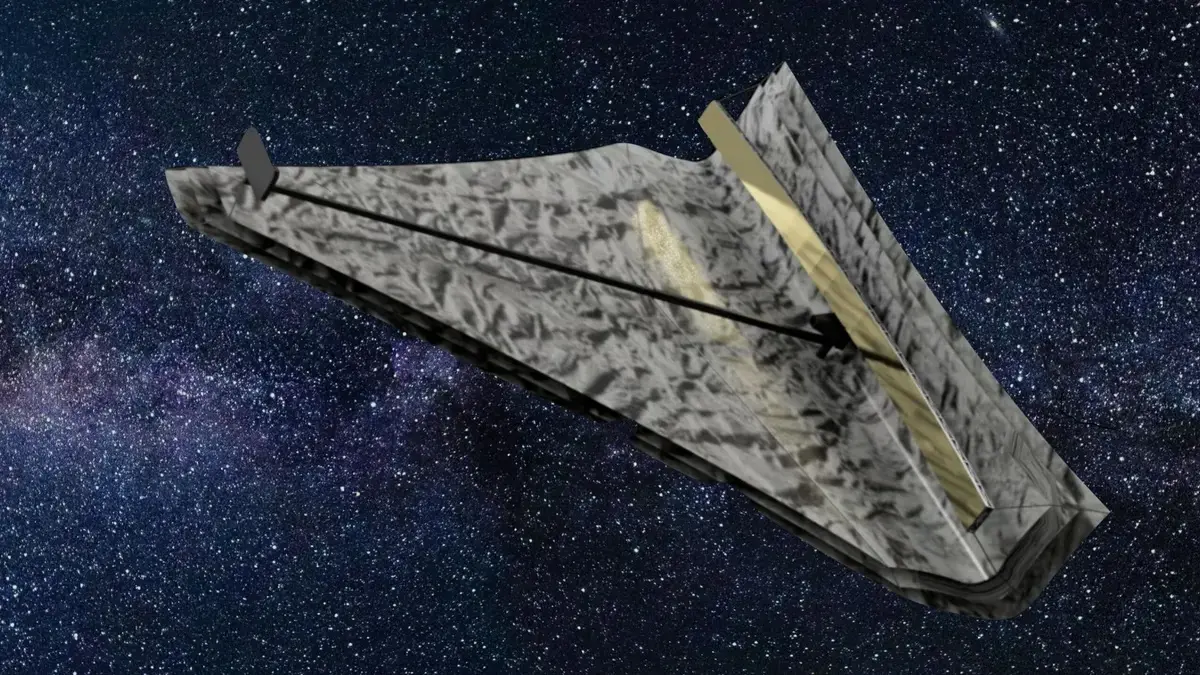

Newberg教授指出,将圆形镜面替换为1米×20米矩形镜面(工作波长与JWST同为10微米)是当前工程水平可实现的更简路径。长边方向提供20米分辨率,足以在30光年外分离行星与恒星,通过旋转望远镜可使高分辨率轴环绕恒星扫描,确保不漏掉不同角度的行星。

关键在于:该方案无需20米圆形主镜的复杂部署或遮星板的操作负担即可实现所需分辨率。Newberg强调"与其他主流方案相比,该设计无明显需要重大技术突破的环节"。研究团队已通过建模与衍射干涉日冕仪系外行星分辨器(DICER)及JWST等设计进行对比,验证了中红外波段空间平台的可行性。

科学价值与意义

研究团队估算:此类矩形望远镜可在三年内发现30光年内约半数环绕类日恒星的类地行星。若每颗近距类日恒星平均拥有一颗类地行星,预计将发现约30个潜在宜居世界。

这仅是探索起点:后续观测可分析行星大气中光合作用产生的氧气等生命特征。筛选出重点目标后,未来任务甚至可向最近候选行星发射探测器,最终传回岩石星球表面图像乃至生命迹象。

尽管将镜面拓展为20米矩形而非传统圆形升级看似非常规,但正如Newberg所言:"恪守传统将难以突破分辨率与星光抑制的双重障碍。"中红外矩形望远镜或将成为拍摄近距"蓝色小点"、解答"数十光年外是否存在类地生命"最直接且技术可行的方案。

(资讯责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6