血月真的是不祥之兆吗?

【本文由小黑盒作者@你好美丽新世界于08月29日发布,转载请标明出处!】

据天文资料显示,2025年9月7日至8日,一场壮观的月全食将现身天宇,届时月亮将呈现出迷人的红色,也就是我们常说的“血月”。

幸运的是,包括我国在内的亚洲大部分地区,都在最佳观测区内。 对于中国境内的观测者来说,这次月全食的全过程将完整可见。根据预报,本次月食将从北京时间9月7日23:28开始,至次日凌晨04:55结束,总时长达到5小时27分钟。其中,最精彩的“血月”阶段,即月亮完全进入地球本影的部分,将从9月8日01:30开始,持续长达1小时22分钟。

在古代,血月经常被视为不祥之兆,但事实真是如此吗?

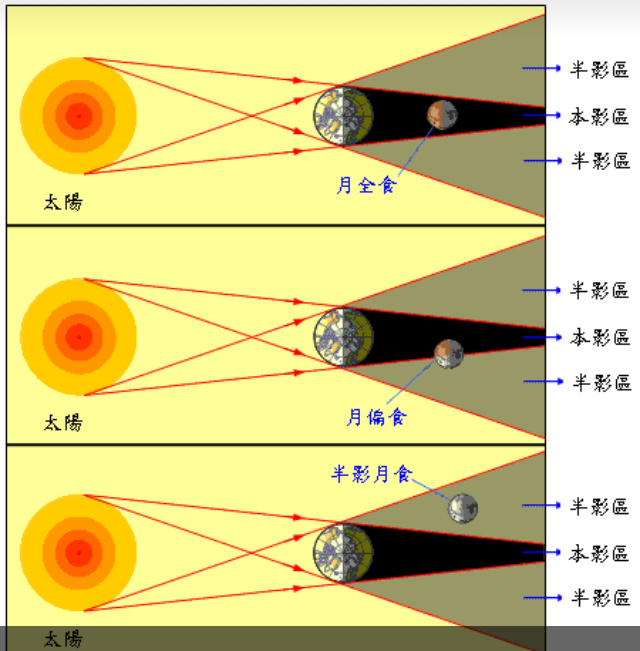

月食是自然界的一种天文现象,分为月全食、月偏食和半影月食三种。地球阴影的中间部分称为本影,本影周围是半影。月亮全部进入地球本影发生月全食,月亮一部分进入地球本影发生月偏食,月亮进入地球半影则发生半影月食。

而当太阳、地球和月球在空间中精确对齐时,月球和太阳阴影的内部(称为本影)会覆盖整个月球,就会发生月全食。月全食是三种类型中最壮观的。

而血月往往伴随着月全食出现,此时月球看起来还有一定亮度,且颜色血红。由于月球不具有发光本领,我们可以推断,这种红斑也是太阳光被折射所形成的。然而又因为此时月球处于地球在日光场形成的几何阴影区(本影区)中,所以可以推断,日光在经过地球时被透光的地球大气层折射后,方向发生偏折而落于月球上,形成了红色亮斑,地球大气层的作用类似于一个透镜,使经过的太阳光线产生偏折。

太阳光线在可见光波段 (380~760nm) 几乎是连续谱,在太阳光线被地球大气层折射而改变方向的过程中,太阳光线会被大气中微小的大气分子 (直径远小于光波长) 吸收和散射,一方面,大气分子对于紫光波段的电磁波的共振吸收较为强烈,这是一个次要原因;另一方面,主要原因是地球大气层的主要组成是氮气、氧气,以及少量其它气体,这些气体分子直径远小于光波长,光线在通过时会产生瑞利散射,散射光的波长仍和入射光相同,但是强度和方向有关,同时与入射光波长的 4 次方成反比,故波长越小的光在被散射时的散射光强度越大,由于可见光区的红限大约是蓝限波长的 2 倍,故大气对紫光的散射强度大约是红光的 16 倍。由于能量守恒,相比于长波段的光,短波段的光大部分都被大气散射和吸收掉了,故太阳光线通过地球大气层之后,不仅改变了传播方向,而且其中的波长比例也会发生变化,波长较长的光波所占比例升高,故月全食之时月球看起来颜色偏红。

血月的颜色深浅会受到地球大气层状况的影响。当阳光穿过地球大气层时,会经过两次折射,形成向内弯、向地心方向偏折的聚合光线,最终照射到月亮上。地球大气层中的尘埃或云越多,月球就越红。

因为“血月”现象的根本成因是地球大气层对太阳光的吸收与折射,地球大气层中的尘埃或云越多,“血月”现象越明显。地球大气层中的尘埃或云层增多的事件,包括火山喷发、大规模沙尘暴、强热带风暴增多等灾变事件,这些事件不但会令“血月”现象变明显,而且往往伴随气候异常变化,进而危害古代人的农牧生产,在古代产生社会动荡的连锁反应。从这一点而言,古人把“血月”当成大凶之兆并非没有根据,而是总结了一系列朴素经验规律的认识。

历史上也确实有些与血月巧合的历史大事件。

比如499年9月6日,血月出现的当晚,始安王萧遥光突然起兵叛乱,掀起一场腥风血雨,而后兵败被杀。

再比如1644年4月24日的血月现象,被认为与明朝崇祯皇帝有关,众多的历史典籍都记载了这次事件。在血月的照耀下,闯王李自成率军攻破北京,崇祯皇帝朱由检在太监王承恩的陪同下,吊死在煤山的一棵歪脖儿树上,结束了自己辛劳而无奈的一生,明朝灭亡。

(资讯责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6