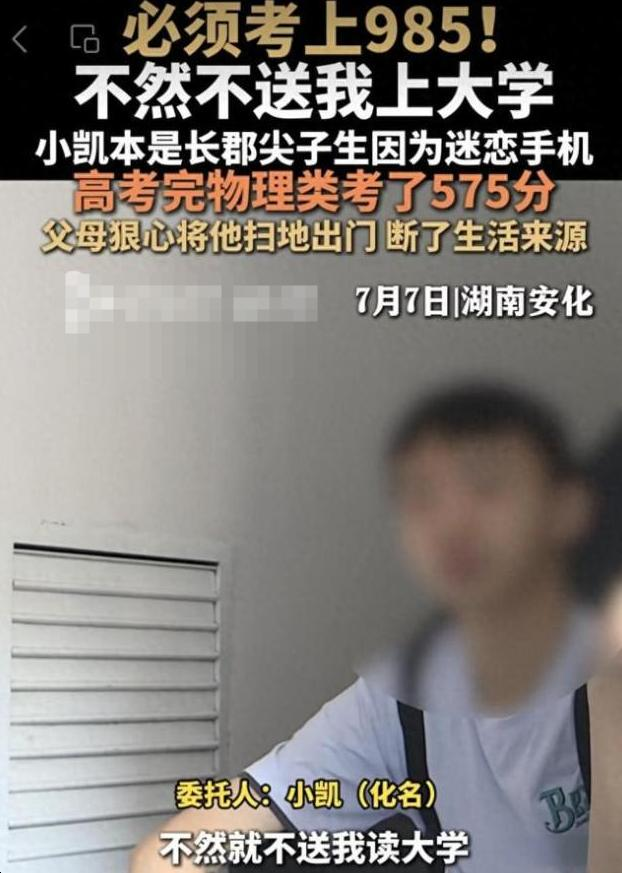

一个曾被誉为“清北之星”的长郡中学尖子生,中考657分,却在高考中因手机沉迷仅获575分,最终被父母“扫地出门”,经济来源尽断,奖状被当众撕毁。这并非孤立事件,而是当下中国家庭教育中,高压与失能交织的残酷缩影。小凯的控诉——“父母封建传统,总是用极端方式逼迫”,与父母的愤怒回应——“他没有悔改之心,我们就各自安好吧”,共同撕裂了亲子关系的遮羞布,暴露了数字时代家庭教育的深层危机。

这起悲剧的核心,在于父母对青少年心理需求的无知与粗暴干预。中国青少年研究中心的数据显示,7-18岁青少年日均手机使用时长已高达4.8小时,这并非简单的“玩物丧志”,而是复杂心理机制的投射。青少年沉迷手机,往往是现实世界中未被满足的心理需求的“曲线表达”:情感缺失时,他们转向虚拟社交寻求慰藉;学业压力与挫败感(据统计,学生考试失利率常超过40%)让他们在游戏世界中寻找即时成就感;高达15%的青春期社交恐惧症发生率,则让线上互动成为安全的避风港。当父母一味采取没收、指责、威胁等高压控制手段,不仅无法触及问题根源,反而会激化孩子的逆反心理。北京大学家庭研究的冷酷数据揭示,每没收手机一次,亲子信任度便会下降17%,这无疑是在亲子关系这座大厦的地基上埋设炸药。

更深层次的审视会发现,父母的极端行为,恰恰是对青少年成长规律和神经生物学特征的集体性忽视。青少年的前额叶皮层——大脑的执行控制中心,要到25岁才完全成熟,这意味着他们天生在自我管理和冲动控制上存在生理局限。强制性地“数字戒断”,例如超过72小时的断网,反而可能导致高达91%的戒断反应发生率,引发更严重的情绪和行为问题。讽刺的是,研究表明,父母日均手机使用时长超过6小时的家庭,子女手机成瘾的概率会增加三倍,这无疑是“只许州官放火,不许百姓点灯”的现代版。这种将学业成就与家庭接纳直接挂钩的“交易式”教育,不仅严重破坏了亲子间的信任纽带,更将手机从一个诱惑工具,异化为孩子对抗父母、寻求独立空间的“武器”。

面对这场“手机战争”,家长必须进行一场深刻的教育理念转型:从“监管”转向“契约”,从“控制”转向“理解与引导”。非暴力沟通(NVC)并非空泛的理论,而是搭建亲子桥梁的实用工具。家长应放下评判,尝试倾听孩子的真实感受和需求,而非劈头盖脸的指责。例如,与其咆哮“你总是玩手机,简直无可救药!”,不如尝试运用“观察-感受-需求-请求”的四步表达法:“我看到你这周每天使用手机超过5小时(观察),我有些担心你的视力和学习(感受),我希望我们能有更多面对面交流的时间(需求),明天晚饭后一起散散步聊聊好吗?(请求)”。

同时,与孩子共同制定明确、可行的手机使用规则,是建立“契约”关系的关键。这可以借鉴“3-6-9”使用守则(上学日3次查看,每次不超过15分钟;周末6次;假日9次),或设立“家庭充电站”——规定所有电子设备在特定时间后统一存放。深圳某小学的一项实践案例显示,坚持六个月的家长,其孩子的屏幕使用时长平均缩短至1.8小时,这证明了规则与坚持的力量。

此外,高质量的亲子陪伴是釜底抽薪之策。每周“3+3+1”互动模式——即三次深度对话、三次共同活动和一次冲突解决,能有效提升“情感账户”的存款,让孩子在现实世界中找到归属感和成就感。培养孩子多元化的兴趣爱好,鼓励他们参与户外活动和现实社交,以健康的替代方式满足其心理需求,远比单纯的禁止更有效。家长自身的“数字断舍离”同样重要,以身作则,合理使用手机,为孩子树立榜样。当家庭教育陷入僵局,寻求专业的心理咨询和教育指导,是明智且必要的选择。

教育的本质,从来都是引导与包容,而非冰冷的交易。将孩子视为独立的个体,尊重其成长规律和心理需求,以理解和爱搭建沟通的桥梁,才能真正救赎那些迷失在数字世界中的青少年。否则,我们看到的将不仅仅是“清北之星”的陨落,而是更多家庭在数字洪流中,亲子关系彻底“掉线”的悲剧。

作者|本文转载自@社交广角镜

图片|网络(如有侵权请联系删除)

(资讯责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6