来源:艺非凡(efifan)

他用镜头向全世界发出警告。

你敢信?

如果没有这个男人,你可能永远也看不到这些奇迹般的景象:

月光下,北极狐静卧,聆听冰层下生命的呼吸;

深海中,成群结队的鱼群如夜空星辰般灵动游曳;

丛林里,一颗嫩芽正在贪婪地吸收着日月精华,直到长成一棵大树……

每一帧都似大自然的诗篇,诉说着生命的壮美和美好。

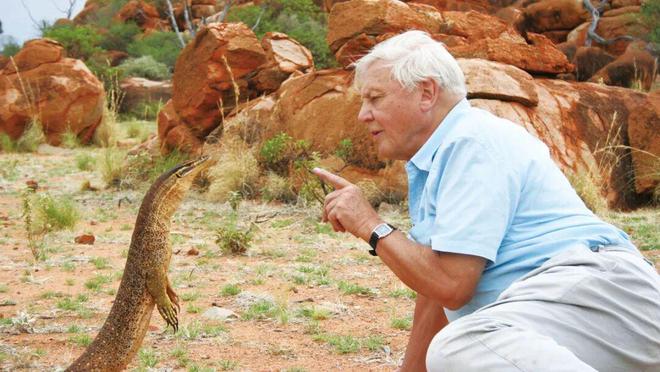

而这一切都出自刚过完99岁生日,却依然坚持在工作岗位上的——大卫・爱登堡。

▲ 大卫・爱登堡

他是“自然纪录片之父”,也是妥妥的“9分王”。

他共有61部作品的豆瓣评分在9分以上,这在纪录片领域乃至整个影视行业,都是令人望尘莫及的成就。

01

看似偶然,实则必然的开始

沈从文曾这样说过:“凡事都有偶然的凑巧,结果却又如宿命般的必然。”

所有的一切,皆有因果,皆有缘由。

▲ 年轻时的大卫・爱登堡

大卫・爱登堡,亦是如此。

1950年,从剑桥大学毕业后,大卫向BBC编剧职位投递简历,却惨遭拒绝。

就在他一筹莫展时,台里的一位脱口秀节目制作人向他抛来了橄榄枝。

实习期间,他主要 担任BBC的行政职务。

当时正是英国电视行业的起步阶段, 一位对纪录片颇有研究的博主就曾说:

“那时的BBC会把动物带到电视演播厅。大卫对此并不满意,他认为这样既不真实,动物也很痛苦。”

为了改变现状, 大卫 一直在等一个契机。

1954年,这个机会来了,当时担任伦敦动物园爬行馆馆长的杰克・莱斯特希望能和他合作,去拍摄一部真正的野生动物纪录片。

两人一拍即合,决定去世界各地的野生动物栖息地进行近距离观察。

他们去非洲丛林里观察狮子、大象,走进南美亚马逊雨林,“偷窥”珍稀鸟类、灵长类动物。

很快,这档名为《动物园探奇》 的节目上映了,并大受观众喜爱。

大卫・爱登堡也成功从幕后走到台前,被人熟知。

因此,很多人开始说:“大卫的运气很好,一出手就搭上爆火的纪录片。”

可当你仔细了解大卫的成长经历后才会发现:命运的馈赠,其实都是注定。

小时候,大卫十分喜欢收集石头,鸟蛋、各种奇形怪状的自然动植物标本;

7岁时,他还建了一个小型博物馆,家人朋友对此都颇为赞赏。

从那时起,大卫就暗下决心:自己要成为一个博物学家。

“当我还是个孩子的时候,我可以骑自行车出城,10分钟内就能到田里。我知道鸟巢和獾的窝在哪里。”

大学时,大卫・爱登堡梦寐以求地进入剑桥大学克莱尔学院,学习了地质学和动物学。

同时,他还经常去图书馆研究地质,动物等多领域的自然科学知识。

有人说他的爆火是靠运气。

可摒弃了从小到大的知识积累,满腔热爱的追求,大卫很难为他的高分作品提供坚实的理论支持。

02

“拍点不一样的动物”

摈弃循规蹈矩的理念,另辟蹊径,才能从危机中发现转机,拓展出更多的可能性。

第一次爆火后的大卫,没有安于现状,而是思考如何在自然纪录片领域快速突。

思前想后,大卫决定去拍那些鲜为人知珍稀物种。

他带着自己的团队,深入全球偏远角落进行拍摄。

到非洲撒哈拉沙漠寻找生命迹象,拍摄骆驼、沙漠湖;

去亚洲喜马拉雅山脉拍摄雪豹、炎羊;

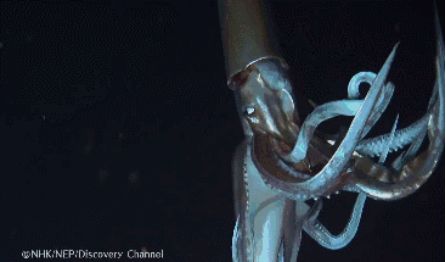

潜入太平洋深海探索鲸鱼、鲨鱼等深海巨兽。

1969年,大卫一跃成为BBC电视台的总制作人,风头一时无两。

令所有人没想到的是,三年后,他竟辞去了BBC所有的职务。

有人问他:“为什么要选择急流勇退?”

大卫说:“我还没见过加拉帕格斯群岛呢。”

随即,他便转身带着摄制组登上了飞机,以自由节目人的身份重启人生。

这一年,他46岁。

辞职后,大卫每天以旺盛的热情和精力策划、撰稿、主持。

他还开始尝试各种激进的拍摄手法,在设备不够先进时,他就冒着生命危险,亲自把海洋生物搬到电视上;

他甚至还用红外光摄像机,捕捉到动物在黑夜中最真实的生活习性;

打破过往纪录片的叙述方式,大卫让野生纪录片的画面中不再出现人类的身影。

此后,他的作品接踵而来。

1973年的《与爱登堡一起向东》,是一部印度尼西亚人类学的纪录片;

1975年,他又通过《部落之眼》带我们去探索世界各地的部落文化;

▲ 《生命的进化》截图,1979年

▲ 《活力星球》截图 ,1984 年

▲ 《最初的伊甸园 》 ,1987年

▲ 《消失的生命》 ,1989 年

每一部都精彩绝伦,堪称经典。

▲ 2020年,威廉王子一家拜访爱登堡

03

高分作品的背后,不是璀璨

豆瓣上,他的61部作品评分在9分以上。

而高分背后,是观众看不到的“难”与“苦”。

大卫对自己的作品要求,总是精益求精:

“不要满足于现状,这世间多的是你不知道的未知。”

“大自然的奥秘对于我而言,是永远也探索不完的。”

大家一定看过他的《地球脉动》。

有观众说:“如果可以,我想给它11分。”

要知道,这样一部神级作品背后,是大卫和他的团队历时7年完成的。

从雪山到冰川,从雨林到荒漠,走遍了全球43个国家和地区,也走遍了极地、丛林、沙漠、海洋。

其中有一段场景,是在非洲撒哈拉沙漠。

这里白天的温度高达50℃以上,拍摄设备也常常因为高温出现故障。

拍摄时团队成员不仅要顶着烈日抢修设备,还要在茫茫沙海中寻找拍摄目标。

为了能够拍摄到沙漠狐夜间捕猎,摄影师们在撒哈拉沙漠连续蹲守了数周。

白天的烈日、夜晚的温差、蚊虫的叮咬和随时扑面而来的野兽。

最终,他们终于捕捉到沙漠狐在月光下敏捷捕猎的画面。

而这仅仅只是拍摄过程的艰辛。

拍摄前期,他们还要研究大量的动物习性和生态环境,要穿着沉重的设备穿越复杂的地形;

拍摄完成后,制作组团队还要从海量的素材中挑选镜头,并剪辑成连贯的画面。

他们力求做到每一幕都是精雕细琢,每一帧都是赏心悦目。

然而,在这一切绚烂的背后,不仅有他对自然的热爱,也夹杂着他的私心。

大卫曾说:“相比于现在的孩子,我能生活在那个时代是何其幸运。因为那时候的地球和现在已经大不相同了……”

在大卫·爱登堡早年的纪录片里,你可以看到许多美景、奇观,但中后期,极端气候,冰川消融,动物濒危的篇幅越来越大。

他甚至用镜头向全世界发出警告:我们这颗蓝色星球,如今岌岌可危。

“那个非人类的世界已经消失了。如今这个世界由人类主宰。”

是高温、是极端气候、是酷暑,也是自然灾害。

就像纪录片《蓝色星球2》里,大卫说的那样:

“无论自己去多偏僻的海域,都能看到大量的塑料垃圾,死去的海鸟和海龟的胃里,也能看到触目惊心的塑料碎片。”

04

择一事,终一生

70多年里,大卫一直深耕自然纪录片领域,用镜头记录自然,用声音传递敬畏,用行动守护生态环境。

“择一事”是择己所爱,“终一生”更是责任与坚守。

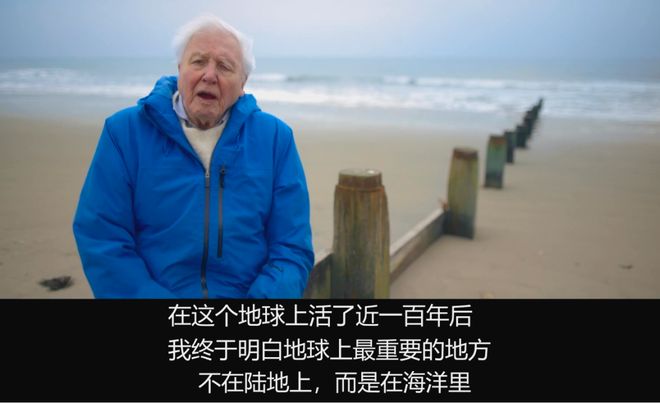

如今,99岁高龄的大卫・爱登堡依旧做着自己热爱事业,最新的海洋纪录片也震撼上映了。

影片开头,大卫英国南部的侏罗纪海滩,面对着蔚蓝色的大海,坦露心声:

“在这个地球上生活了将近一个世纪之后,我终于意识到地球上最重要的地方不是陆地,而是海洋。”

海洋不是一个和我们无关的荒蛮之地,而是人类家园的生命线。

这是即将百岁的大卫·爱登堡爵士,留给世界的最后一句忠告。

如果可以,请进入视频,点个关注

喜欢视频就点一下“赞”

(家居责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6