十年前我家老房子装修,厨房墙面贴的是300×600的瓷片,我妈每天用钢丝球擦油烟,擦了十年都没掉一块——那时的砖拿在手里轻,泡在水里能吸满满一碗水,水泥砂浆抹上去,就像湿海绵吸胶水,牢牢扒在墙上。

现在可不一样了。

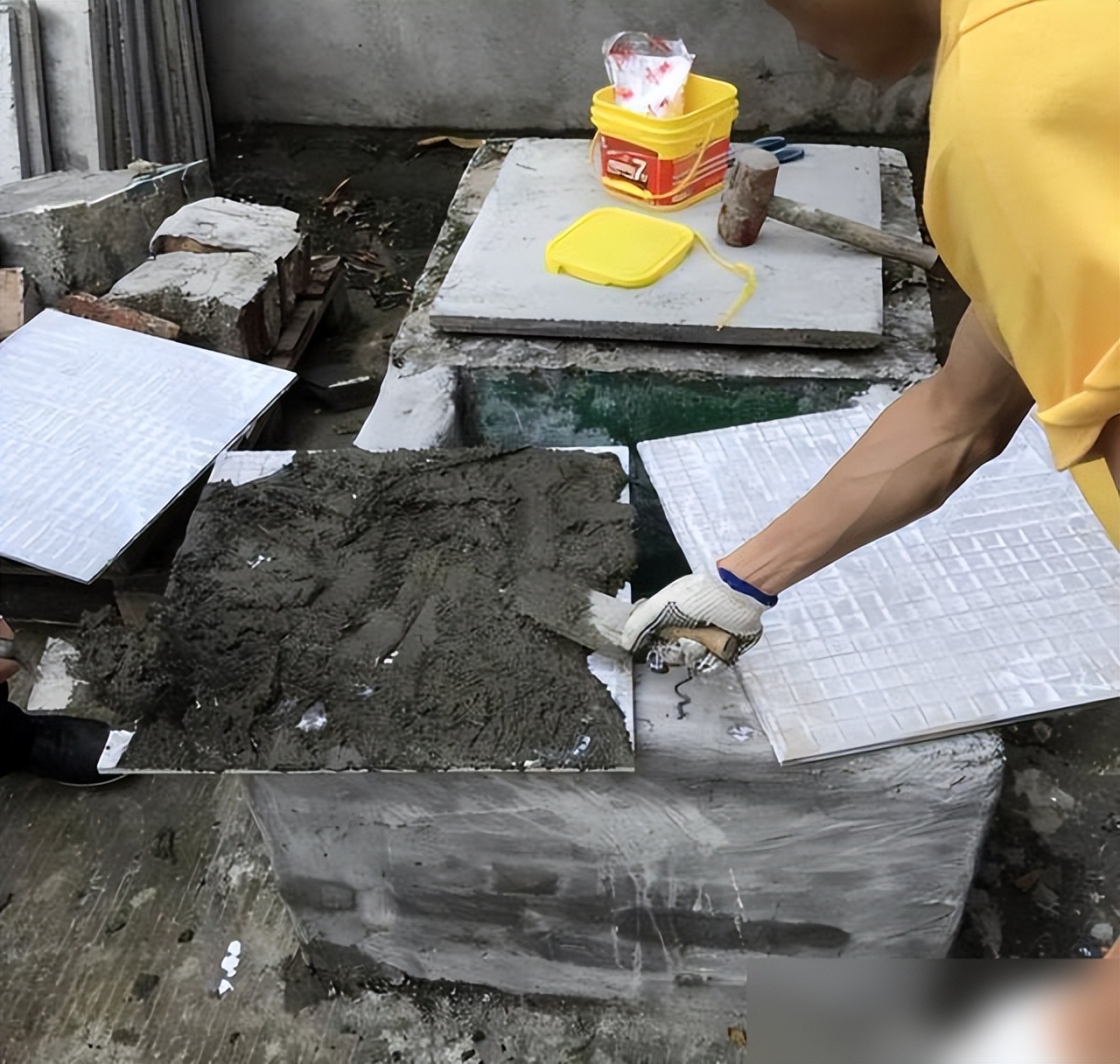

上个月陪朋友去建材市场选瓷砖,店员递过来一块600×1200的玻化砖,敲一下当当响,说“这砖密度高,防污又耐磨”,可翻过来摸背面,滑溜溜的像涂了层蜡。朋友问“用水泥沙子贴行不?”店员直摇头:“这砖吸水率才0.3%,水泥砂浆根本粘不住——你想啊,把胶水涂在塑料纸上,能粘牢吗?”

可不是么?

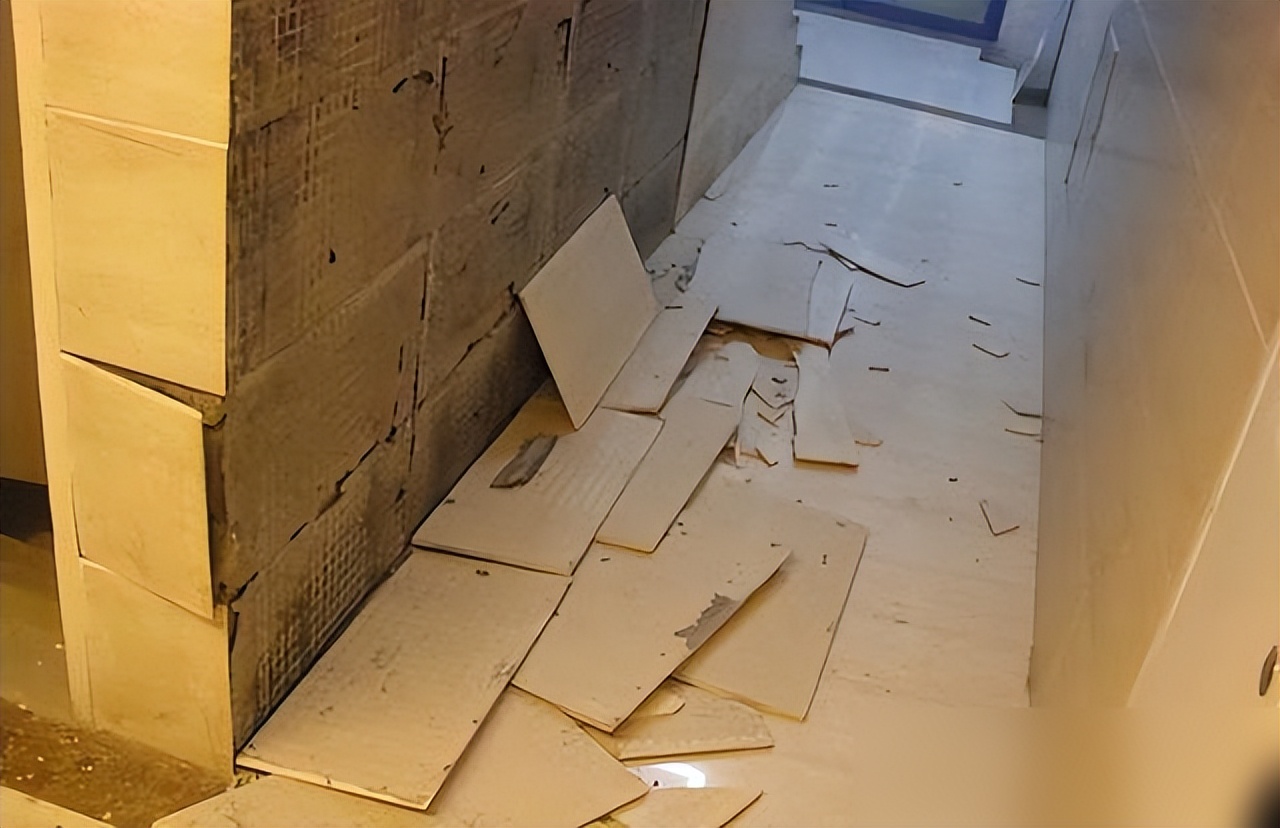

现在的瓷砖越做越“高级”:密度高、不吸水、尺寸大,可这些优点反而成了贴砖的“绊脚石”。我邻居去年装房子,图便宜找了个游击队,工人连瓷砖背面的白粉末都没擦——就是厂家涂的脱模剂,像层“隐形塑料膜”,结果今年春天客厅背景墙的砖掉了一块,差点砸到他家小孩。我去看的时候,砖背面还沾着没擦干净的白粉,工人挠着头说“忘了擦了”,你说气人不?

还有我自己的经历——去年装新房,厨房用了800×1200的大砖,工人说“得做薄贴,墙得先找平”,我嫌麻烦,说“差不多得了”。结果现在敲那几块砖,空空的响,师傅说“你家墙误差有两公分,瓷砖胶涂厚了根本粘不牢,现在想修都得把砖撬了重贴”。

你说奇怪不?

以前就用水泥沙子,反而粘得牢;现在又是背胶又是瓷砖胶,工艺越复杂,反而容易出问题?

其实不是材料不好,是我们得跟着材料“变聪明”。十年前的瓷片像“海绵宝宝”,吸饱水就和水泥成了“好朋友”;现在的玻化砖像“钢铁直男”,得用能“抓住”它的瓷砖胶——就像你粘塑料得用502,粘木头得用白胶,材料变了,胶水也得变。

可问题是,好多工人没跟上这变化:要么嫌麻烦不擦脱模剂,要么墙不平就直接贴,要么瓷砖胶涂得太厚,结果胶没干就把砖压歪了。

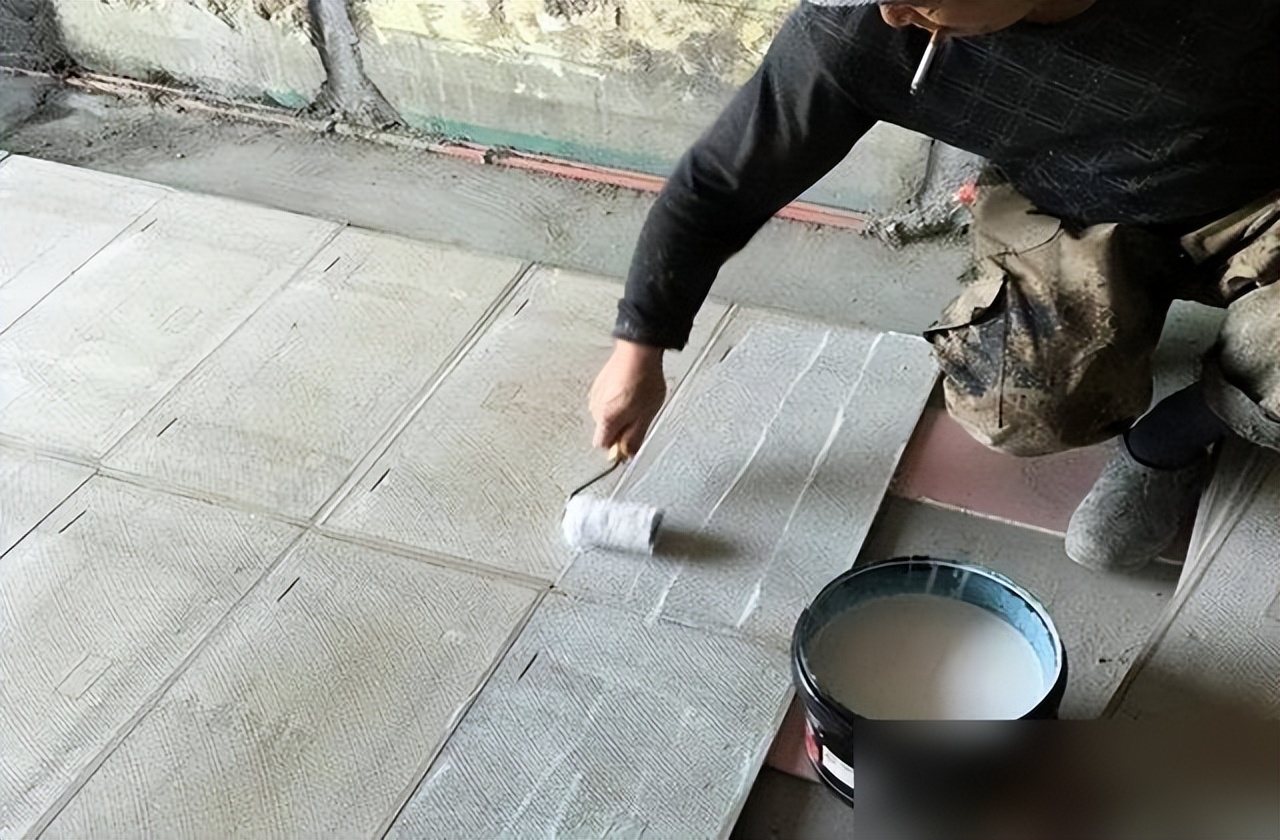

我楼下的阿姨更冤——她装修时听店员说“瓷砖胶加背胶双保险”,花了三千多买材料,结果工人把背胶刷成了“大花脸”,有的地方厚有的地方薄,现在卫生间的砖掉了两块,师傅说“背胶没刷匀,等于没刷”。

你说这事儿怪谁?

怪材料?

还是怪没盯着工人的手?

装修这事儿,真的是“细节藏在魔鬼里”:你盯着工人擦干净瓷砖背面的白粉,砖就不会“滑溜溜”;你让工人把墙找平到2米误差不超过4毫米,薄贴才能管用;你别嫌背胶贵,它就是瓷砖和墙之间的“纽带”——这些小事儿,十年前不用管,现在就得盯着,不然再贵的材料都是浪费。

难道真的是“越简单的东西越耐用”?可现在的房子越装越好看,大瓷砖、通铺、岩板背景墙,这些好看的背后,藏着的是更严的要求。你说,要是十年前的瓷片能满足现在的审美,谁愿意费这劲儿?可既然要装得好看,就得把“好看的代价”付到位——不是材料不行了,是我们得学会“顺着材料的性子来”。

最后想问问大家:你们家贴砖时踩过什么坑?

是工人偷懒没擦脱模剂,还是墙没找平导致空鼓?

评论区聊聊,说不定能帮更多人避坑!

(家居责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6