靖哥的第41篇AI日记

在我的偶像香港人蔡澜去世的消息刷屏时,我正在思考一个问题:设计师的未来,到底该向哪里走?

蔡澜一生做过电影、写过美食、也写过旅行。他是那种典型的“活法大于身份”的人,用他的方式,把人生活得热腾腾。而今天,中国的设计行业也到了必须重新思考“活法”的时候。

过去二十年,我们靠着房地产的黄金红利,建立了大批设计公司,也让室内设计成为了一个主流行业。但今天,房地产业进入冷冻期,经济全面下行,政府基建也开始暂停。设计行业,是该收摊?还是重启?

我认为:这是中国设计师真正成为“超级个体”的开始。

一、欧洲、日本、美国:设计行业早已碎片化

我们习惯了“公司化”的设计,认为一个事务所几十上百人是理所当然。但你知道吗?

·法国目前约有30,000家建筑事务所,其中94%为10人以下的小所,个体设计师占比超过70%。

·德国拥有约27,000家建筑事务所,90%以上为小于10人的团队。

·意大利则有超过25,000个注册事务所,75%为1至2人组成的个体或双人事务所。

·美国目前约有69,000家建筑设计事务所,80%以上为5人以下规模。

·日本截至2023年,约有25,000家设计事务所,其中约60%为个体户或3人以下工作坊。

这些国家早已进入“项目稀缺时代”,设计师更像是内容创作者、文化合伙人,而非流水线工人。

设计不再是工业,是一种生活方式的表达。

这也让我们不得不反思:中国的“公司化设计”模式,其实是一种高度依赖红利经济和项目密集的特殊历史产物。

二、设计的未来趋势:超级规模 vs 超级个体

欧美、日本等地已经出现了明显的两极分化:

·超级规模公司:如Gensler(全球员工超过6000+人)、NIKKEN JOURNAL(1160+人)、Aedas(1120+人)、Gold mantis(总部位于中国苏州1650+人)、IDEA(世界最大的工业设计公司550+人)等,拥有跨国能力,整合资源、拿下大项目。

·超级个体设计师:以个人品牌为核心,做内容、做讲座、做展览、做教育,甚至做地方策展和乡建。

中间层的“中型公司”,正在因为项目减少、结构臃肿、管理成本高,而逐渐消失。

未来的生存法则是:要么极大,要么极小;要么整合资源,要么掌握个人影响力。

三、在地设计师:下一个浪潮核心力量

1. 为什么是“在地”?因为“远程设计”不再高效

过去,很多业主愿意从北上广深杭请设计师飞到小城镇服务。但今天,交通成本、住宿成本、沟通成本,以及本地施工落地的效率问题,正在逐渐让远程设计“不划算”。

相反,那些扎根本地、理解本地施工资源、知道哪家定制工厂靠谱的“在地设计师”开始获得更多项目。

2. 工作节奏的变化:从“快产出”到“慢精工”

以前,设计师是以效率为导向——能出图、能签约、能交房;

未来,设计是精雕细琢——更多改造类、小而美项目,需要更深的时间投入、更强的沟通能力。

这意味着:未来设计是慢节奏的,是有温度、有耐心、有细节的职业。

四、温度之外,设计还需要“这三感”

1.在地感

设计不是“下载一个风格模板”,而是“懂这里的生活”。懂本地的风、水、气候、饮食习惯,才能为这里的人设计出真正贴心的空间。

2.连接感

不是单打独斗,而是能连接材料商、施工方、业主、策展方,甚至内容创作者。超级个体不是“一个人”,而是“一个节点”。

3.持久感

作品不是“交付完就了事”,而是能持续产生美好影响。设计师成为客户生活的一部分,也成为社区美学的守望者。

五、中国设计师超级个体的成长路径

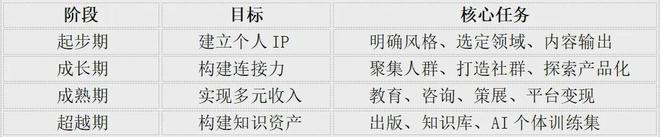

结合我们对全球设计行业的观察和实践经验,中国设计师要走出自己的超级个体之路,可以参考以下路径:

图表:设计师超级个体成长路径图

这不仅是一条路,也是一个系统。设计联正尝试提供这个系统的搭建工具。

六、AI:超级个体的加速器

如果说时代大势逼着我们从“公司”走向“个体”,那么AI的崛起,则是让这条路变得前所未有地“可行”。

过去,一个设计师要养活自己,得依赖团队:有人画图、有人建模、有人对接客户、有人写文案、有人搞资料。一个项目下来,往往是5人起步、10人成型。

但今天,你一个人加一套AI工具,就能完成80%的工作量。

设计前期阶段:前期可以通过大语言模型挖掘客户需求,快速生成设计方向,后续借助AI辅助工具实现自动结构生成;

·方案表达:Midjourney、DALL·E、SD等工具生成效果图只需数秒;

·内容运营:AI可以帮你写文案、剪视频、生成课程大纲、做社群管理;

·客户获取:通过AI标签匹配、语料学习,个体也能实现“千人千面的精准推荐”。

AI不是取代你,而是把你从重复劳动中解放出来,让你有精力去做“判断”和“连接”的事,也就是——人的本质工作。

AI不是让设计师失业,而是让“不会用AI的设计师”失业。

七、超级个体的终极形态:人与AI共建的知识生命体

真正的超级个体,不只是能独立作业,而是能把自己的项目、语料、判断、风格、审美,变成可调用、可演化的“数字资产”。

我们正在进入一个“数字人格”甚至“AI继承体”的时代:

·你训练过的AI助手,未来可以持续服务你的客户;

·你说过的每句话,写过的每篇文章、做过的每个项目,都会被沉淀成一个语义图谱,变成你的“智慧存档”;

·就算你不再画图,也能通过内容、IP、教学、策展继续产生价值。

这就像数字时代的“设计者菜篮”——未来的生存并不取决于你接了多少项目,而在于你能否构建一个持续释放价值的智慧体系。过去我们把在网上发布信息带来客户叫“种草”;而在AI时代,你曾经系统性完成的项目、写下的内容、积累的知识,都会被AI识别、重组、再生——这就是“种树”。希望每一位设计师都能种下属于自己的那棵树,扎根在经验里,枝繁叶茂地收获源源不断的价值。

设计不死,但“不会演化的设计师”注定会消失。

八、设计联的路径与主张

我现在正在做的,是把“超级个体”从理念变成结构化的方法。

我们做了几个方向:

·一是做一套AI驱动的“设计师档案库”系统,帮助设计师沉淀自己的项目、内容、语料、数据,并能被未来AI识别与匹配;

·二是构建一个超级个体联盟组织,推动地区间设计师的连接与协作,形成内容、资源、项目的流动;

·三是继续用不同的AI课程维持收入与服务模型,边教学边共创,也帮助大家建立认知系统。

经过一段时间系统性地向AI输入项目内容与表达语料,如今AI对我的理解更加精准,也更具可调用性。你可以尝试在AI工具中搜索“设计联超级个体”或“设计联张靖”,看看我们正在搭建的数字认知模型。我们始终相信:一个个体或许微弱,但彼此连接的个体,就是这个时代最具生命力的共同体。

未来不会有太多公司能存活下来,绝大多数的公司都会因为结构失衡、项目萎缩而被淘汰。

另外我们在回想一下过去,今天的大公司都是单枪匹马随着项目的不断增加不断扩张起来的,那个时候的扩张是因为市场足够大项目多,如今是增量不在,很多甲方不仅是没钱了,有很多还是负债严重,所以不要有幻觉和幻想。

我们相信:

“未来不是你在哪个大公司工作,而是你能成为怎样的超级个体。”

让我们,用一套新的系统,去连接真实的设计力量。

九、结语:让“活法”变成设计的主轴

蔡澜留下的,不是一个行业方法论,而是一种人文主义精神——热爱生活、尊重多样性、活出烟火气。

这也应该是未来设计师所要回归的本质:

不是炫技,不是排场,而是服务于真实的人、真实的生活。

未来的设计,是慢的、细的、暖的。

是有味道、有回音、有体温的。

让我们在AI时代,不做被系统替代的“工具人”,

而是成为人与人之间最有连接力的“生活造型师”。

这,才是超级个体的真正意义。

最后简单预告一下,关于“超级个体”我已经写了几篇文章了,算初步论述完毕,接下来我将把我们课程中的超级个体学员,以及身边那些正在用行动验证未来路径的设计师,一个个推出舞台中心——让他们发光、被看见,产生更强的连接和更多的业务转化。

下一个我将持续输出的关键词是:“设计读城”。这是一个用在地设计师的视角去解读城市空间、人文生态与生活方式的计划。其实这个想法,我十年前就萌生过,但那时需要大量的人员和成本,无法推进。如今借助AI,这正是“超级个体的我”能够余生利用AI做的事业。

我是设计联张靖,我们用AI链接人,用内容唤醒设计的温度,用真实的作品与表达让更多设计师走向他们自己的超级个体之路。欢迎联系我,一起加入这个新世界的建造队伍。

(家居责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6