你都吃过哪些市面上很少见,不常吃到的海鲜?

哈哈哈哈哈哈 这是一个非常不错的问题

0.前言

根据我个人的生活经验来看,对大部分国人来说,市面上常见的海鲜只有那些大规模养殖的品种,如南美白对虾;中国对虾;梭子蟹;大菱鲆;真鲷;贻贝;牡蛎和蛏子等,再就是一些具有高知名度的进口品种,如象拔蚌;帝王蟹和大龙虾这些。

一些当地特有海鲜品种,由于产地、产量或价格的缘故,只在少数区域流通。

我生活在鲁东南,日常出行范围大概率是在黄渤海地区。

就写一些黄渤海地区常见但其它海域或内陆地区不常见的吧。

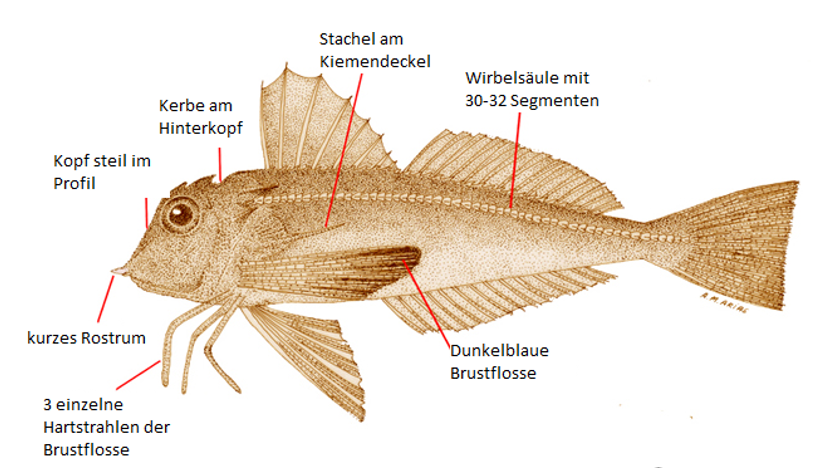

1.绿鳍鱼(Chelidonichthys kumu)

这是它的证件照

这是它的橱窗照

这是它的美洲亲戚。

在黄渤海地区,绿鳍鱼和短鳍红娘鱼(Lepidotrigla microptera)都被称作红头鱼或红姑鱼。它们都是鲂鮄科的,最明显的特点是胸鳍下侧有三对游离的指状鳍条。可以用来爬行或扒沙。绿鳍鱼的胸鳍呈现蓝绿色并带有斑点图案。短鳍红娘鱼的胸鳍没有这些图案。

它们在国内分布范围还是非常广的,从黄渤海直到香港都有报导。市售价格很低,大概是5-20元每斤,因此向内陆运输的物流费用会显得比率较高,所以出现在内陆餐桌的机会不高。不过它们都是肉食性的,清理时也经常能在胃里发现小鱼。因此肌肉比较结实,属于性价比很高的食材。在我们这里通常用来炖豆腐或者晒鱼干。

就我个人来说,红娘鱼的味道还是挺不错的。

来一张本人的烹饪图,具体做法是先煸猪油,然后炒一点瘦肉,把处理好的绿鳍鱼放到平底锅里,双面油煎之后加入水和花椒等,最后煮沸就可以了。

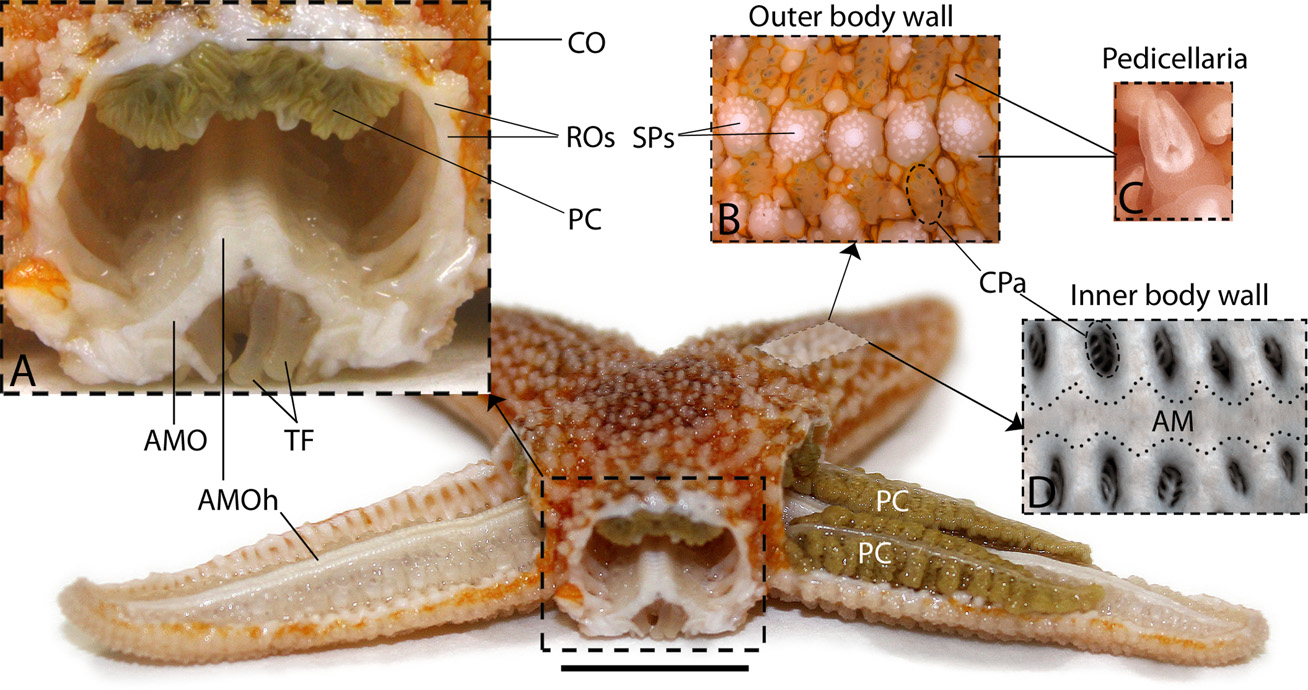

2.多棘海盘车(Asterias amurensis)

曾经有一段时间黄海地区海星泛滥,对沿海养殖造成了巨大损害。然后我就去码头买回来试试能不能吃,看下有没有通过吃这种方式解决问题的可能性。

图片里蓝橙色的海星应该是Patiria pectinifera 中文语境里通常被叫做 海燕海星,英文俗称蓝蝠海星。螃蟹为平家蟹(Heikeopsis japonica),也称鬼面蟹。图片中数量最多的就是多棘海盘车了,也是当时数量爆发威胁养殖的种类。

这是三种常见的动物饲料,之前一直用来喂猪或者喂鸡。2023年时黄海海域海星爆发引发了人类是否也能食用的思考。

我查了一下资料,海星腕里的消化腺和生殖腺应该是主要的可食用部分。

图中左上和右下的棕黄色的部分(PC)是海盘车的消化腺,是最主要的可食用部分,其余部位几乎没有食用价值。

烹饪的话,用清水煮一下就行,也可以清蒸。

说实话,不怎么好吃,而且可食用部分太少了。偶尔吃几个还行,基本上没有大规模推广的希望。治理海星泛滥最好的手段还是要靠生态治理。

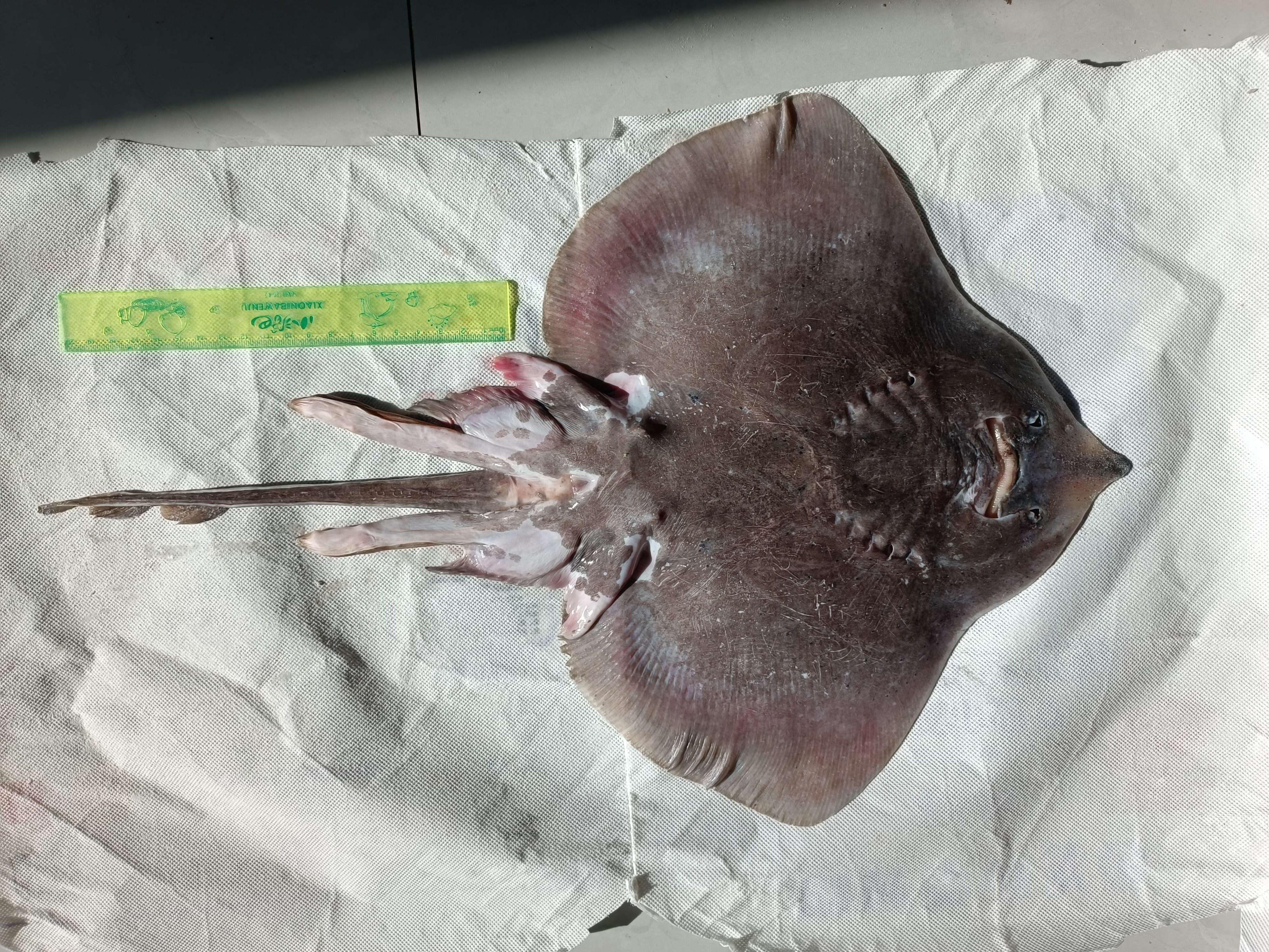

3.斑鳐(Okamejei acutispina)

鳐鱼由于其独特的长相,可能会给人以恐怖的感觉。其实味道还不错。

在黄渤海地区,有知名的“老板鱼”,通常是指代美鳐(Raja pulchra),美鳐的吻比斑鳐要更加突出。斑鳐大概是第二常见的鳐鱼。同时市场上也会出现一些魟鱼,尾巴上会有毒刺,要小心应对。

这些软骨鱼要吃比较新鲜的,否则会有一股氨水味。可以清蒸或红烧,也可以切块油炸。

鳐鱼和鲨鱼这些软骨鱼类都要吃较新鲜的,不然会散发出”厕所味道“。用发酵的方式来处理它们是最错误的料理方式。对应的案例是韩国洪鱼脍和冰岛发酵鲨鱼肉。又因为鲨鱼体内尿素浓度更高一些,所以冰岛发酵鲨鱼肉会更臭。

更新一张魟鱼的图片吧,应该是尖嘴魟(Dasyatis zugei)。

魟鱼和鳐鱼的区别主要在尾巴,鳐鱼的尾巴上有鱼鳍,而且粗壮。魟鱼尾巴细长,尾鳍和背鳍退化或消失。上面有一根毒刺,清理时要避免被扎伤。同时要注意不要选购到黄魟(Dasyatis bennettii),这是国家二级保护动物。

4.横带扁颌针鱼(Ablennes hians)

黄渤海地区有三种常见的颌针鱼,尖嘴柱颌针鱼(Strongylura anastomella)、横带扁颌针鱼和黑背圆颌针鱼(Tylosurus melanotus)。它们通常被叫做 良鱼、针亮或者冠青。

由于其独特的生理条件,需要一定的烹饪技巧。所以即便在我们这边的码头也很少有人卖,上图的两根鱼是我跑到莱州的菜市场才买到的。

颌针鱼最大的特点是蓝绿色的鱼骨,这看起来令人诧异,同时也会引发对中毒的担忧。

其实这是胆绿素造成的,是正常现象,并不会让人中毒。

由于颌针鱼的胶质口感,且自身腥味较大,一般采用醋焖的方式来烹饪。

5.结语

就先写这么多吧

事实上由于海洋生物的多样性,还有很多种类的海鲜没有展示。例如星康吉鳗;解放眉足蟹;鼓虾;褐斑鲬鱼;矛尾复虾虎鱼。甚至还有格氏丽花海葵。

鼓虾有一大一小两个虾螯,渤海区主要是鲜明鼓虾和日本鼓虾,通常白灼一下就可以吃。

蝉蟹科的生物,也被叫做海蝉,海知了。只在黄渤海地区有报导。通常是油炸吃。

日照的海葵蛋花汤味道非常鲜美。据说是先将海葵切成四份,煸炒后加水,快出锅时加入鸡蛋和切段韭菜,最终做成一锅汤。

(美食责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6