爆炒牛蛙、清蒸鲈鱼、白灼基围虾……懒得夏天在家做饭的朋友们有没有去下馆子,而这几样菜在饭馆的出镜率搞得像传统美食。不过当这些油汪汪香喷喷的佳肴上桌之前,我想告诉一下各位读者,你吃到的这些“传统美食”未必是传统的……

别怕 不是要讲什么可怕的事别放下筷子

清蒸鲈鱼

清蒸还是那个清蒸,鱼却不是当年的鱼了

我们听过鳜鱼是“河中贵族”,其实在餐桌上鲈鱼的地位也不遑多让。早在晋朝,在京城做官的张翰能因为思念家乡的鲈鱼脍就辞官回乡,而宋代范仲淹的一句“江上往来人,但爱鲈鱼美”,也点名了鲈鱼的鲜美滋味。清蒸技术更是中国厨房的伟大发明,至少在7000年前的河姆渡文化就有了蒸制食物的炊具,也就是说理论上从那个时候开始中华先民就可以蒸鱼了。

清代《海错图》中绘制的四鳃鲈形象,其原型是松江鲈

你印象里的鲈鱼是不是这样的?

不过,我们现在日常蒸的鲈鱼和古诗典籍里说的鲈鱼并不是一回事。根据各种描述和资料。古代典籍中的“鲈”指的是属于发光鲷目真鲈科的花鲈和鲈形目、杜父鱼科的松江鲈。

花鲈

图源:fishbase by Kim, I.-S.

而经常在超市里顶“鲈鱼”之名以及点了“清蒸鲈鱼”以后端到你面前的那盘鱼其实并不是它们之中的任何一位,它是属于太阳鱼目太阳鱼科的大口黑鲈。这家伙不仅和前两者没什么亲戚关系,甚至连“国产鱼”都不是。它原产于北美洲的美国中部,墨西哥东北部和加拿大东南部的淡水水域,来到中国只有40-50年的时间。

大口黑鲈

图源:onWater

在上个世纪70年代,我国台湾地区先从北美引入了大口黑鲈。1983年,台湾人工繁殖成功后,广东省从台湾引入大口黑鲈,并在顺德市率先开展养殖。1985年,广东佛山突破人工繁殖技术。从此这种鱼开始走向全国的市场。大口黑鲈快速的生长和较强的抗病能力让它的价格适中,胜过了价高的鳜鱼和生长效率较低的花鲈。而鲜美的肉质也让它能够征服食客的味蕾,这让大口黑鲈迅速占领市场。以至于当代的食客提到鲈鱼,第一反应居然是它们。而老祖宗常吃的花鲈和松江鲈反而要被标以“海鲈鱼”或“四鳃鲈”来区别了。

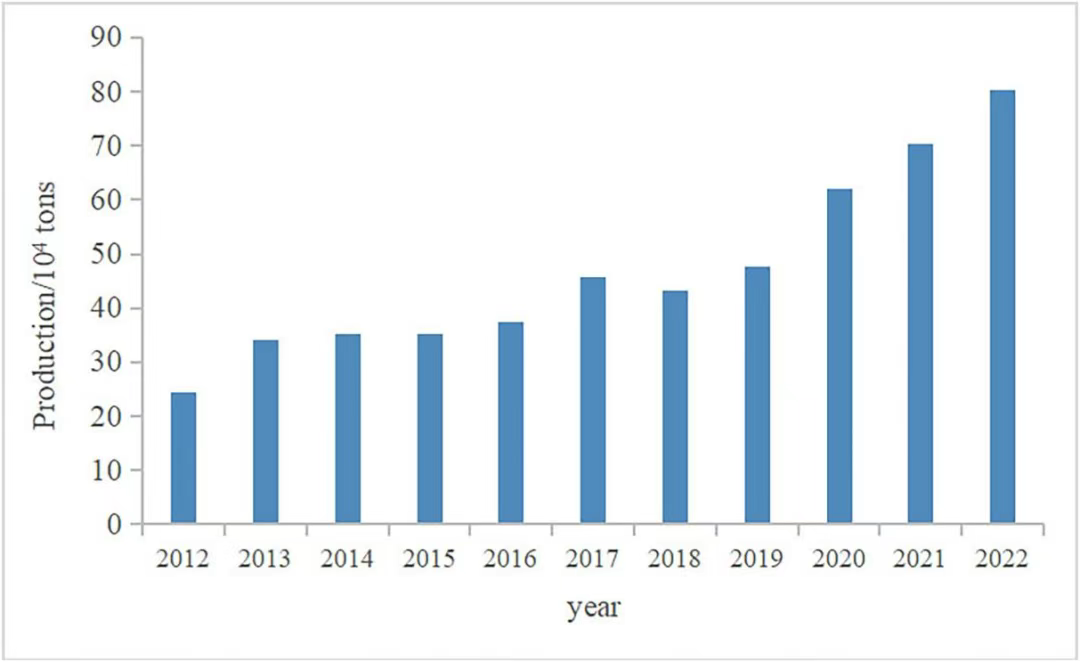

中国2012-2022年的大口黑鲈养殖产量逐年统计,纵轴是产量,单位是“万吨”。

白灼基围虾

不是“基围的虾”,也不是祖宗吃的“基围虾”

除了吃鱼,吃虾也是体验江海味道的一种享受。哪怕只是一盘最普通的白灼虾,当你剥开虾壳,把肥厚的虾肉放入口中的时候,你一定忘不了Q弹的口感和那份别样的鲜味。

嗯,好吃

图源:stellarmarine.in

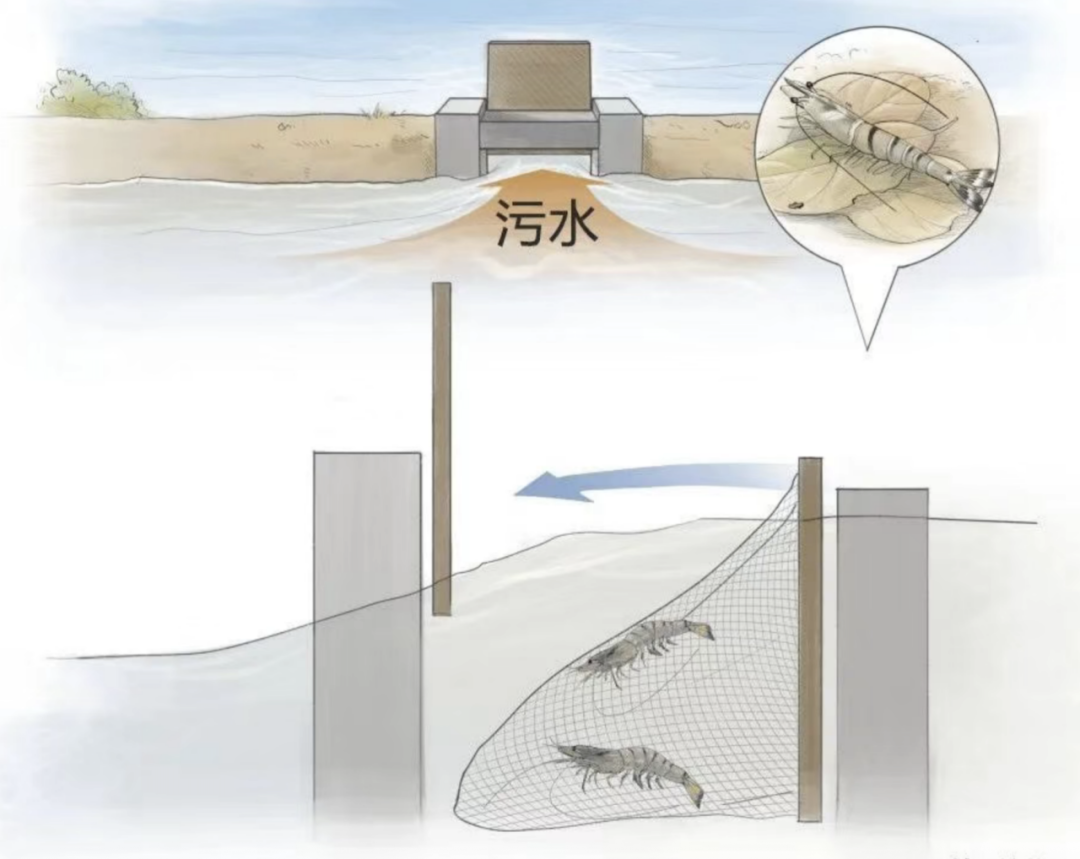

有些细心的读者也许留意过那些卖虾的铭牌,这虾叫做“基围虾”。实际上,基围虾不是一种虾的名字,而是养虾方式,所谓的基围其实是一种在在河流入海口用石头围起来的堤坝,这些堤坝后面就可以用来养虾,养虾期间不用投喂,自有滩涂上的各种小生物供虾捕食,人只用隔半个月开闸放掉污水,等涨潮带进新鲜海水即可。这种养虾方式几乎零成本,而且虾肉口感鲜甜细腻。然而现代社会随着人口的增加,基围方法其实已经赶不上现代虾塘的效率了,如今我们吃的“基围虾”绝大部分都是从虾塘里出来的,但这名字却依然保留下来。

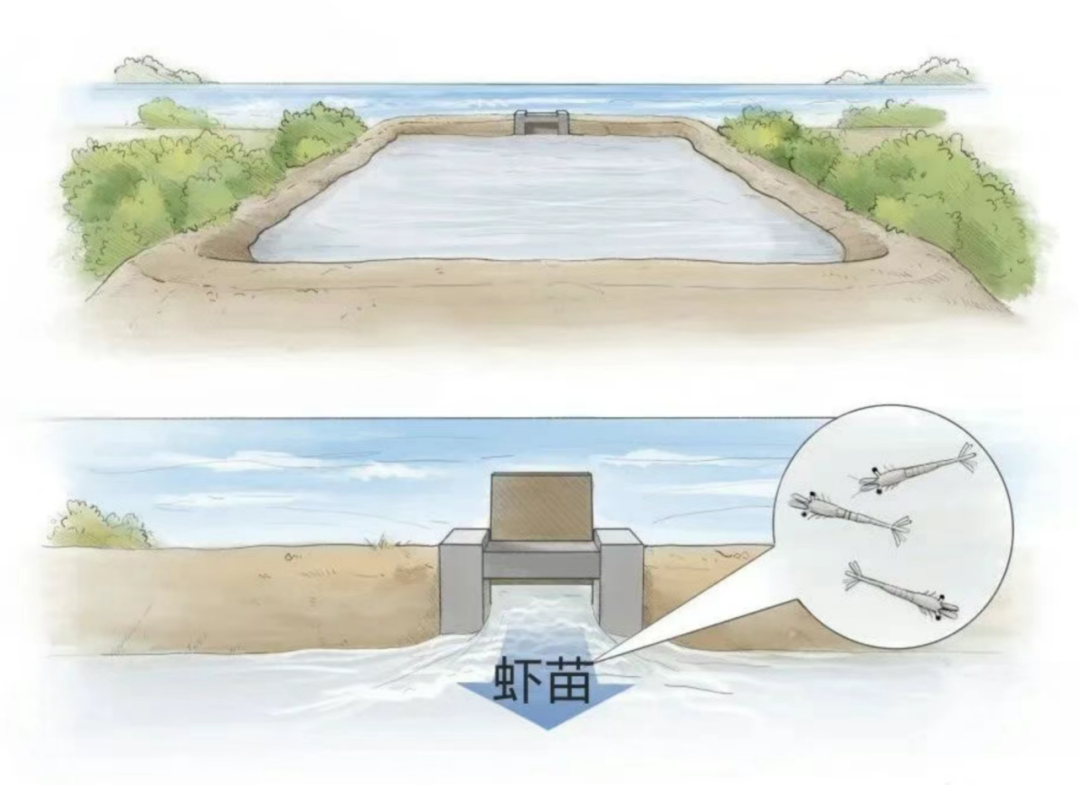

“基围”示意图

今天最常吃的基围虾是一种名叫“海白虾”的物种,听这个“土里土气”的名字,还以为它是本土虾。其实它来自这颗星球上离中国最远的地方——它的正式名叫“南美白对虾”,产自南美海域。

南美白对虾

图源:aquaculturemag

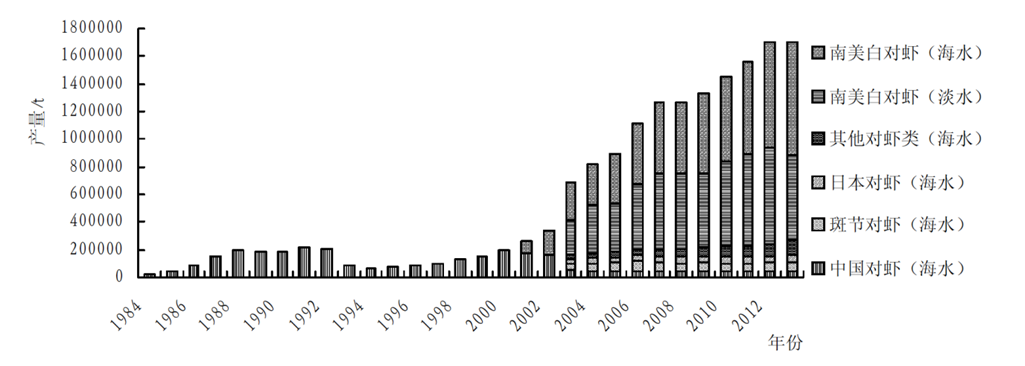

南美白对虾大规模来到中国也不过30年时间。在它到来之前,中国人也有来自本土的“基围虾”——中国对虾。它们在20世纪70-90年代占据了中国养殖虾的绝大部分份额。然而1993年的时候有一种对虾白斑综合征病毒席卷了中国对虾养殖业。这种病毒不仅威力强大,传染的也很快。一个虾塘里面一旦出现病例,一周时间后一整塘虾都会死光。而这个时候的南美白对虾凭借着更加出色的抗病能力以及耐储存和耐运输的优势,再加上其在国际上更加成熟的养殖技术,很快就成为中国对虾养殖业新的主流。直到今天,我们所说的“基围虾”、“大虾”也基本上也指的是它们了。

中国对虾

图源:中国海洋大学出版社

患白斑综合症的病虾和头胸甲上的白点

图源:华锋生物科技

1984-2013年中国主要养殖对虾种类及产量变化

干锅牛蛙

外交带来的美味

中国人吃蛙的历史源远流长,在唐代就有将青蛙裹上豆粉在锅中烹制而成的“雪婴儿”。东北地区被称为“雪蛤”的林蛙直到今天也是上等山珍。但是什么品种的蛙都比不上牛蛙“亲民”——火锅的牛蛙锅底、大排档的爆炒牛蛙。

不敢吃的朋友我真的感到遗憾

牛蛙在我们的生活中出现的频率如此之高,被冠以非常本土化的“牛”之名。祖宗又吃了那么久的蛙,这牛蛙总是“古人严选”的吧?事实上,牛蛙也不是本土物种。我们说的牛蛙有两个物种,一种是我们之前介绍过的“好爸爸”非洲牛蛙,它们来到中国主要是作为宠物;第二种是美洲牛蛙,它正是我们餐桌上的宠儿。这两种蛙虽然都叫“牛蛙”,关系其实并不是很近,非洲牛蛙属于箱头蛙科,美洲牛蛙则属于蛙科。

成年雄性美洲牛蛙

图源:Carl D. Howe

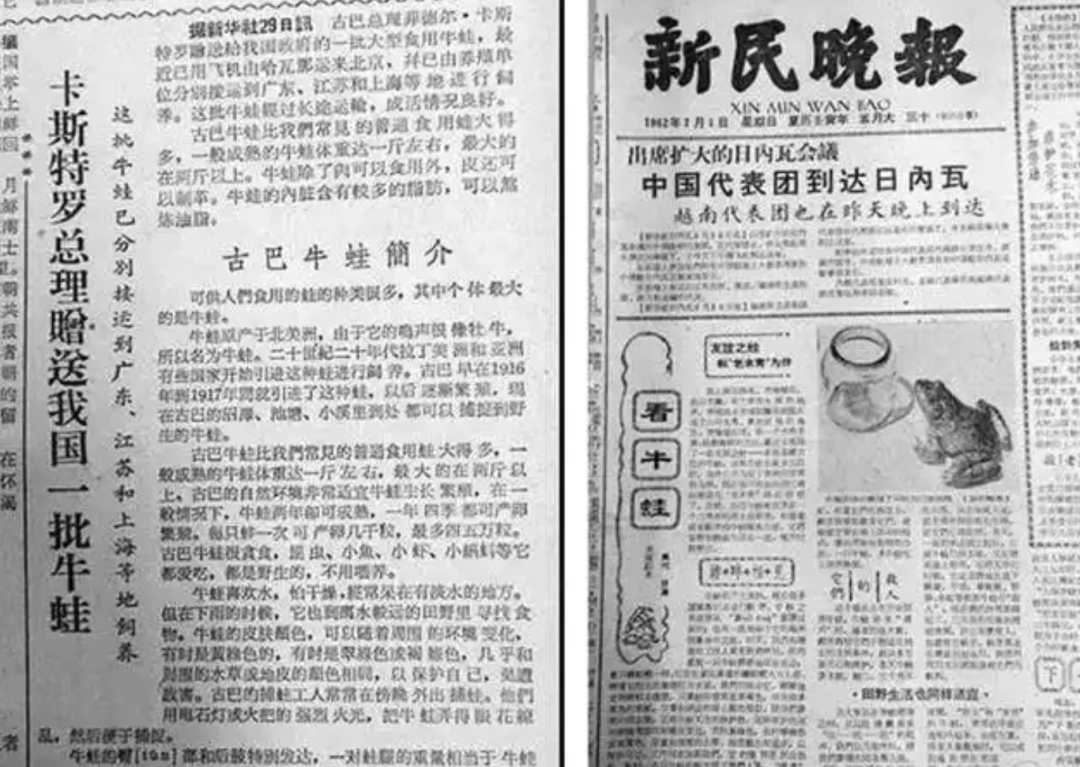

美洲牛蛙进入中国和我国曾经的外交有关系,1961年,中国和古巴签署《科学和技术合作协定》,中国援助古巴水稻种植、鸭鱼养殖技术;作为回馈,当时的古巴领袖卡斯特罗先生向中国赠送了200对美洲牛蛙。这些牛蛙被运送到上海,南京,广州等地集中力量繁育。过程虽然有曲折,但我国还是在1980年代突破了牛蛙的人工养殖。 因为牛蛙繁殖迅速,一只健康的雌性美洲牛蛙一次能产下20000枚卵,并且它们几乎不会生大病,这使得美洲牛蛙很适合商业化养殖。再加上鲜美的肉质,它们很快就征服了中国人的餐桌。

1962年4月26日,我国“牛蛙小组”飞赴古巴考察牛蛙养殖技术及接收牛蛙回国。6月10日,200对共400只牛蛙抵达北京首都机场。400只牛蛙依照50%、30%、20%的比例,送上飞往广州、南京、上海的航班。

西藏亚东鲑

千里之外的“西藏特产”

这段日子打开一部讲述西藏美食的纪录片,其中有一物非常吸引人。片子里说这是亚东地区特有的一种“鲑鱼”。这种鲑鱼因为对生存的环境要求极高,因此无比珍贵。又因为它是西藏亚东县的“特产”,因此得名“亚东鲑”。亚东鲑无论是腌制、冷熏、热熏都非常美味,深受西藏内外消费者和美食家的喜爱。

用亚东鲑鱼制作的美食

图源:文旅日喀则微信

被称为“亚东特产”的亚东鲑鱼

“亚东鲑”是一道美味佳肴毋庸置疑,但是亚东鲑并不是亚东地区原产,它的故乡在千里之外的欧洲。它真名叫做褐鳟,是一种属于鲑科鳟属的鱼类,和我们熟悉的各种大马哈鱼(大马哈鱼属)以及哲罗鲑(哲罗鲑属)这样的鲑鱼只能算是亲戚。

亚东鲑其实和褐鳟是同一个物种

图源:michbruv127 / inaturalist

褐鳟的幼鱼

图源:Wikimedia Commons

褐鳟最厉害的地方在于它们可以根据环境的不同来改变形态,在英国北部及爱尔兰一些互相隔离、营养贫瘠的湖泊里,褐鳟衍生出了许多不同的生态型。图为1902年出版的一本英国鱼类学书籍中,展示了不同形态的褐鳟。图源:Biodiversity Heritage Library / Flickr

1866年时印度已经是英国的殖民地,为了满足来自欧洲的殖民者的休闲垂钓和食物需求。英国人将褐鳟引入了了喜马拉雅山南麓的区域,后来扩散到了亚东县,也就是说,褐鳟进入亚东县附近的水域不过150多年的时间。

1998年,西藏自治区农牧厅投资78.8万元建立了亚东鲑人工培育、繁殖基地。经过科研人员的不懈努力,亚东鲑的培育、繁殖工作取得成功,开始走向市场,从这时候起,亚东鲑开始成为家喻户晓的“亚东特产”。不过这特产,最初是从千里之外带来的。

西藏高峰生态科技有限责任公司的亚东鲑鱼养殖产业园

图源:新华社

虽然这些食材进入我们的餐桌还没有多长时间,但是不妨碍我们享受它的美味。但在大饱口福之余,我们也应该注意一件事——这些外来物种之所以能被引进,就是因为它们“皮实”,很容易适应我们这里的环境,这也让它们能很轻松地成为入侵物种。

文中所述的大口黑鲈、美洲牛蛙和褐鳟如今早就已经入侵了我国的天然水域,其中大口黑鲈在武汉东湖的入侵种群从本土鱼虾,昆虫,甚至是壁虎无所不吃。而褐鳟的恐怖程度有过之而无不及,就算是亚东县这群来得比较早的外来群体,它们的出现也让裂腹鱼和高原鳅等本土鱼类的数量因为竞争和捕食下降了很多。所以各位在市场上看到这些家伙的时候,千万不要因为心生怜悯把它们放了,它们最好的归宿就是你的胃。

笔者在武汉内沙湖公园捕获的入侵大口黑鲈,这些鱼虽然还没有巴掌大,但是已经可以参与繁殖了。

(美食责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6