“新妻子”是我近期最讨厌的网梗

王小波说他21岁的时候想吃想爱,想变成天上的云。

放到咱现在人身上,爱是怀疑,云太飘渺,就剩下吃,唯一唾手可得的口腹之欲。

互联网擅长造词,也有着广袤的传播土壤。

于是,我们形容美食,也有了特定的流行词。

从“绝绝子”到“yyds”再到“宝宝辅食”“好吃到跺jiojio”,乐此不疲。

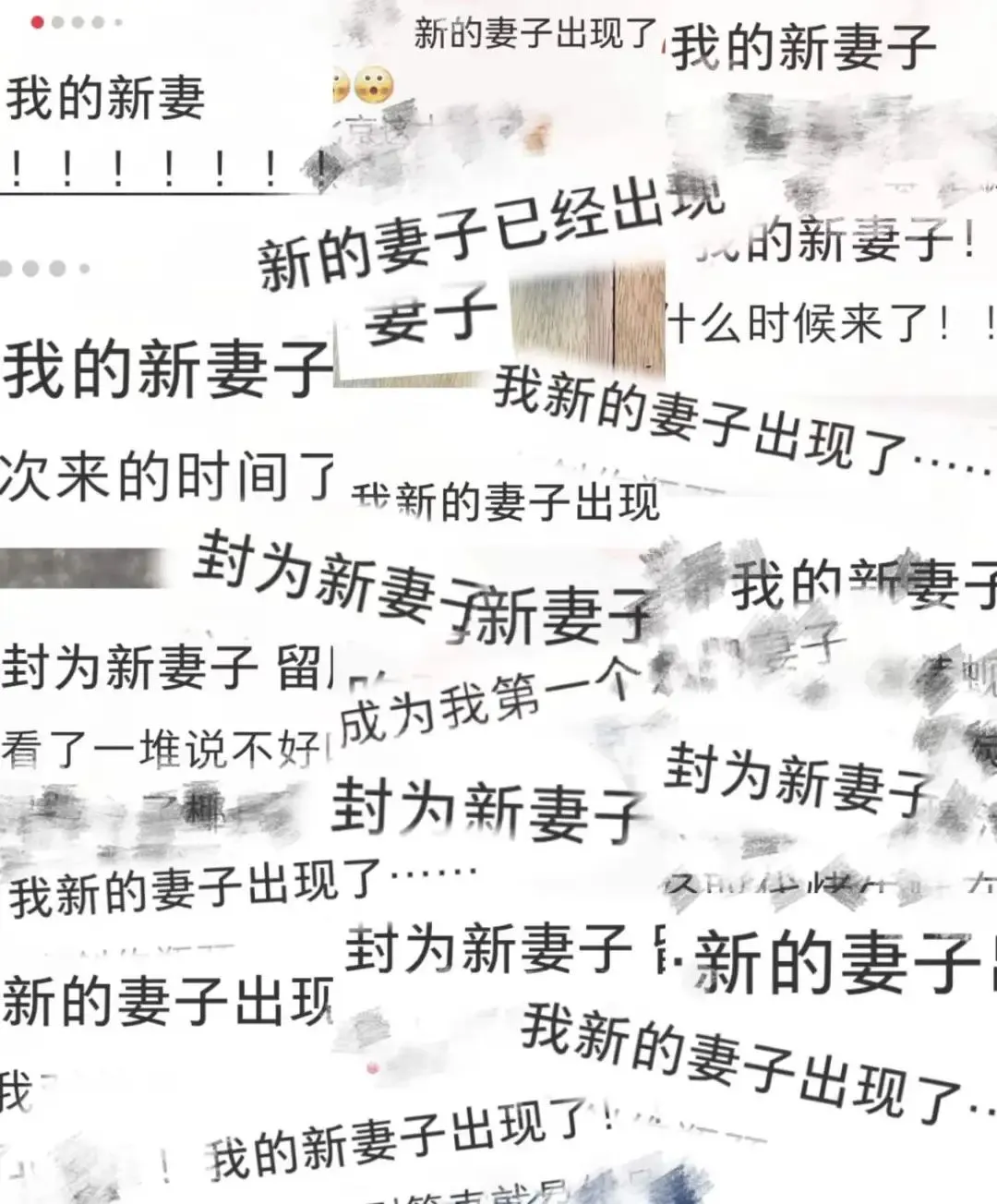

最近,互联网又开始把美食叫做“新妻子”;一场当代人的“新妻子”共享,正病毒式传播。

新妻子正在成为美食代名词。

“我将拥护这成为我的新妻子”;

“我武汉的新妻子出现了”;

“封为新妻子,留牌子”。

知道的这是互联网美食新名词;

不知道的以为四大爷转世从棺材板儿坐起来翻牌子。

没人知道第一个使用“新妻子”的人是谁?

但如今已在探店博主和各大商家平台上广泛使用。

一打开美食推荐帖子就是“新妻子”闪现。

赵丽蓉老师生动地形容食物是“萝卜开会”,到咱这儿变成了“新妻子聚会”。

人人口中喊着不婚不恋,结果一上网开始“大红灯笼高高挂”,娶“四房姨太太”都算少的。

“新妻子,免费送”也成了很多店家引流的标题;

看来真是找了个有网感的新媒体运营,能在第一时间就用上这种让人生理不适的烂梗。

为啥生理不适?

“妻子”原本是指有法定关系的配偶;

到21世纪20年代中期,却成了随地大小用的食物代名词;人和食物的界限在此时变得倒反天罡、本末倒置。

以前顶多形容人“宝宝,你是一块儿香香软软的小蛋糕”。

现在变成了对人物化,对女性物化;甚至还自觉俏皮、可爱、时尚、有所谓的网感。

关于“食物与女性”之间的修辞,从未停止。

比如在开榴莲时,很多人会管这一行为叫做“生了个大胖小子”;

甚至还把开熟榴莲叫做“顺产”,特别用力开的叫做“刨腹产”。

用女性的生产活动代指开食物这一行为,本质上忽略了女性生产过程的艰辛,是对女性的不尊重。

遇到食物坏了、鼓了、牛奶涨袋了,也有人会说“它只是怀孕了,要下小牛奶了”。

几年前我们喊着中文已死,但现如今发现中文不是死了;

是彻底癫了,林正英来了都得吓哆嗦。

关于食物的隐喻,似乎总与女性相关联。

比如老旧派中会把对女性性骚扰的行为之一,叫做“吃豆腐”;

再比如当我们形容一道食物的口味时,总会提起“妈妈的味道”。

而在传统叙事中对女性的要求,也经常会使用“上得厅堂,下得厨房”。

如今,当美食被拟人化成“新妻子”。

似乎一切更加让人不适。

有人可能觉得不过就是一句网络用语,在今天,我们大肆去剖析,会不会过于敏感?

我想说,这种敏感,还不够。

“新妻子”并不是一句无关痛痒的网络调侃,它将食物作为一种投射,背后却是失衡的权力结构。

第一层失衡,是食物与女性之间非同类的相比。

评价美食,往往我们会提及色香味;

而之所以用食物物化女性,也正是因为它将女性的“姿色、气味、可食用”等老旧观念特点与食物相匹配。

甚至将吃美食能供人开心的情绪点与女性气质相结合;食物能满足口腹之欲,而潜意识他们也将女性作为了可食用的菜肴。

这不仅是对女性本身的客体化,也是对女性价值的误读。

当姿色、气味、是否能让人开心,成了衡量女性价值的关键因素,这也潜移默化地将女性代入服务性与可被消费的他者视角。

而似乎女性一旦丢失了姿色等气质,就会从新变成旧,随之被抛在脑后。

波伏娃在《第二性》中写到:女人不是天生的,而是被造就的。

将食物拟人成“新妻子”,本身就是在“造就”女人。

让女人回到客体化的地位。

第二层失衡,是与食物相关的长久性别固化色彩。

丈夫可以去喝几瓶啤酒,妻子却永远要作为背景板在熬粥。

这是与食物、厨房相勾连的固化性别观念。

过去,“厨房”似乎成了女性的天然领地。

一个“完美妻子”“完美妈妈”的形象必定是要烧得一手好菜;

甚至“妈妈的味道”“女友的早餐”还必须有些温情的味道。

同样是身在厨房劳动,男性可以选择厨师作为职业,甚至有古早广告词“姐,遇到某东方厨师就嫁了吧”。

男性会做美食成了一种优秀品质,收到的评价是专业、卓越;而女性与厨房长期的捆绑,承受了本不该有的性别期待,似乎总是理所应当。

今天我们讨论的话题看似很小,背后却是长久以来对女性的语言暴力。

甚至很多时候,当这种“暴力”发生时,我们不敏感,便不自知,以至于让这种语言暴力,成了一以贯之的习惯。

比如如今在互联网上使用“新妻子”这一词的,其中有很多本身就是女性。

我不理解,让食物的还给食物,让女性属于自己,这不好吗?

当不了汪曾祺这类的美食评论家,客观评价食物的味道,这很难吗?

“出走”是这两年女性叙事的关键词之一;

也是千百年来女性挣脱的起始点。

从娜拉的出走到苏敏的出走,都是在挣脱“完美妻子“这一符号。

而文学也好,活生生的个体也罢;

她们好不容易挣脱的枷锁,又总是一次次地在“新妻子“这类的传播中回旋。

今天,我们讨论中女时代,很多女导演女演员上桌了;

我们聆听脱口秀的舞台上,很多女性表演者上桌了;

那么在这一事件中;

女性的上桌,就从在厨房、在食物中下桌开始。

来源:ONE文艺生活

(美食责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6