回锅肉竟源自东北?四川神酱翻炒,藏不住的美味秘密

回锅肉这道菜,家家户户都爱吃,香辣可口,肥而不腻,谁能想到它的根儿可能不在四川,而是在东北!有人说,回锅肉的起源跟东北满族的“跳神肉”脱不了干系。满族人祭祀时,把猪肉煮熟切片吃,简单又实在,这习惯后来传到了中原,慢慢演变成了咱们熟悉的回锅肉。

满族“跳神肉”是怎么回事?早年间,东北满族在“跳神”祭祀时,会把猪肉煮熟,叫做“跳神肉”。祭祀完,肉不会浪费,切成片直接吃。这习惯在宋朝传到中原,那时候汉人吃牛羊肉多,猪肉不算主流。满族的白肉片让大家开了眼界,尤其是宋朝黄州,猪肉便宜得像泥土,百姓开始琢磨新吃法。

到了明朝,猪肉的做法更进一步。有人开始用猪油炒肉片,发明了“油爆猪”,这不就是回锅肉的雏形嘛!到了清朝,满族入关,各地人带着美食往四川跑。四川人又加上了辣椒和豆瓣酱,回锅肉这道菜就正式成型了。四川的豆瓣酱可是神来之笔,炒出来香辣鲜美,邻居闻着味儿都得来串门学两手。

回锅肉为啥叫“回锅”?说白了,就是把煮熟的肉再炒一遍。别看这菜家常,做得好还真有点门道。选肉、配料、火候,哪样都得讲究,不然味道就差了十万八千里。

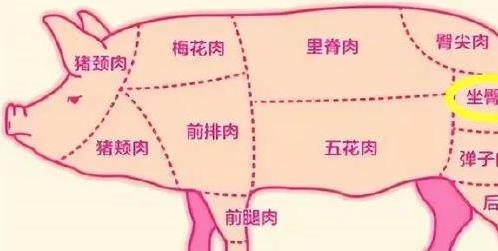

选肉得挑二刀肉。二刀肉就是猪臀部靠近后腿的那块,肥瘦刚好,六分瘦四分肥,炒出来有弹性,口感绝了。如果买不到二刀肉,五花肉也能凑合,但得肥瘦相间,不然炒出来要么太油要么太柴。

蒜苗是回锅肉的标配。绿白相间的蒜苗,辛辣味儿跟猪肉绝配,炒出来颜色也好看。有些地方也用洋葱或者彩椒代替,味道稍变,但也挺香。蒜苗耐炒,不容易软趴趴,配上肉片,色香味全齐了。

郫县豆瓣酱是回锅肉的灵魂。生吃豆瓣酱齁咸齁辣,可一旦加热,香味立马爆发,鲜辣入味,简直是川菜的法宝。不管是炒菜还是涮火锅,少了它总觉得缺点啥。回锅肉有了豆瓣酱,味道立马不一样,筷子都停不下来。

做回锅肉其实不难。先把二刀肉整块煮到七八分熟,捞出来晾凉,切成薄片。热锅下猪油,把肉片炒到卷边,加入豆瓣酱、酱油、料酒,再丢点蒜苗翻炒几下,香喷喷的回锅肉就出锅了。关键是火候,肉片得炒出油,卷起来才香。

回锅肉的做法还能玩出花样。不光是猪肉,别的食材也能“回锅”,原理都一样:先煮熟或煎炸,再回锅炒出香味。比如土豆,切片煎到金黄,加豆瓣酱和青椒丝一炒,香脆可口。豆腐也行,煎得两面金黄,再回锅炒,简单又下饭。

藕片也能回彼此想做回锅菜。藕切片,焯水后裹上淀粉和鸡蛋糊,油炸到金黄,再回锅炒,脆爽又入味。杏鲍菇、冬瓜也能这么做,做法差不多,先炸后炒,味道各有千秋。素菜回锅一般选根茎类或菌类,绿叶菜容易出水,炒出来不香。

荤菜也能回锅,比如排骨。先炖熟,不加盐,煎到金黄,再加豆瓣酱和青椒炒,香脆不油腻。猪蹄也行,煮熟或用卤好的猪蹄回锅炒,外酥内软,特别香。注意卤猪蹄得先焯水,不然容易太咸。

回锅鱼是另一大亮点。草鱼切片,腌好后裹淀粉和鸡蛋糊,炸到金黄,再回锅炒,酥脆鲜香。东北的锅包肉其实也算回锅菜的一种,猪里脊裹淀粉炸硬,糖醋酱汁一炒,酸甜可口,谁吃谁爱。

回锅肉这道菜,背后还有个小故事。传说清朝一位四川翰林学士回乡祭祖,祭祀完把煮好的猪肉切片炒,加了豆瓣酱和蒜苗,香味引得邻居都来学。这做法一传十、十传百,成了家家户户的拿手菜。谁能想到,这么接地气的菜,可能跟东北满族的“跳神肉”还有渊源。

回锅肉不只是四川的骄傲,也是全国人民餐桌上的常客。做法简单,味道却能让人吃到停不下筷子。东北的“跳神肉”也好,四川的豆瓣酱也罢,各地美食碰撞出了这道经典菜。以后吃回锅肉,是不是得多嚼两口,品品这背后的历史味儿?

这道菜的魅力,不光在味道,还在它怎么把简单的食材炒出大滋味。家常菜能做到这个份儿上,也算本事了。你家做回锅肉,有啥独门秘方?每家做法都不一样,味道却都能让人吃得满足。这不就是咱们中国菜的魅力嘛!

(美食责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6