没有满减红包,还能实现茶咖自由吗?

没有满减红包,还能实现茶咖自由吗?

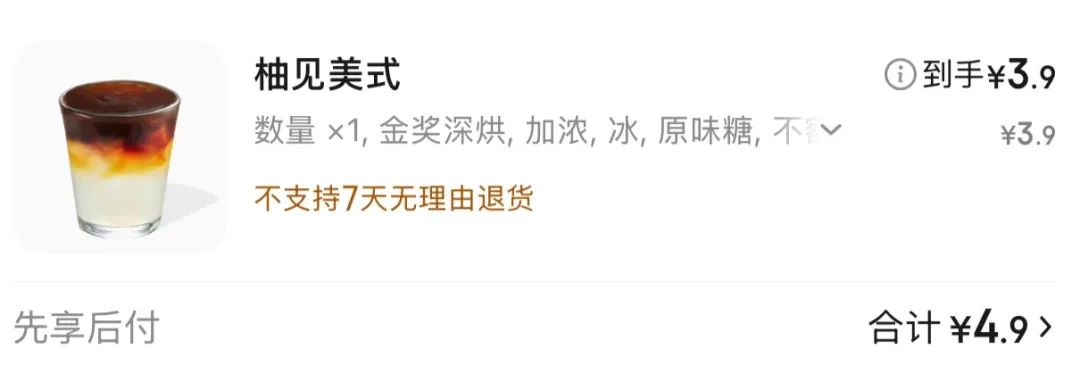

“4块9一杯咖啡,3块多能买到双杯茶饮,这羊毛不薅?”

最近,各外卖平台的大力度补贴,直接把咖啡、奶茶的价格拉至个位数,让Lina竟然有点不适应,就连下午3点的办公室也因此变得热闹起来。而整点限时秒杀、抢大额神券、在App之间来回切换比价,也激发了不少人在社交媒体平台上的分享欲,甚至有网友造梗“原来减肥的平台期说的是这些个外卖平台”。

补贴浪潮下,咖啡、奶茶成了各外卖平台的流量密码。但补贴终会“退潮”,打工人对咖啡、奶茶的需求却是长期的,它们也早已成为打工人调节职场生物钟的“神器”。那么在几家外卖平台商战后,没有满减红包的刺激,打工人该如何实现茶咖自由?

01 每天的“多巴胺闹钟”

早上九点的冰美式是开启一天的“职场燃料”,下午三点的三分糖奶茶是拯救瞌睡的“急救包”……对咖啡、奶茶的定时渴望,就像是一种唤醒状态的闹钟,已深深嵌入了打工人的日常。

《2024中国青年咖啡市场消费洞察报告》数据显示,大多数消费者已经养成每周饮咖习惯,约25%的消费者甚至每天一杯。京东消费及产业发展研究院调查数据也显示,在餐饮消费场景中,外卖以51.3%的占比主导新晋青年的一日三餐,其中咖啡/饮品/甜品(47.0%)是最高频的需求场景。

当“每天一杯”成为惯性,咖啡、奶茶给打工人所带来的,已不仅是一种生理需求上的唤醒,更兼具着情绪代偿和生活仪式感的心理诉求。比如,用奶茶的甜对冲工作压力,将“下楼取咖啡外卖等于合理离岗15分钟”,当成短暂休息,重拾效率的缓冲时刻……而因及时满足释放的多巴胺,无疑又进一步强化了消费行为。

“吸管戳进杯子,冰美式触碰舌尖的那一刻,感觉整个人都‘活’过来了。”Lina表示,她很享受这种重复的简单快乐。对她来说,每天在通勤路上,打开外卖软件点咖啡已近乎成为一种肌肉记忆,并且她还能够精准地计算好时间,在地铁行至哪一站的时候下单,咖啡就能和自己同时到达公司楼下。

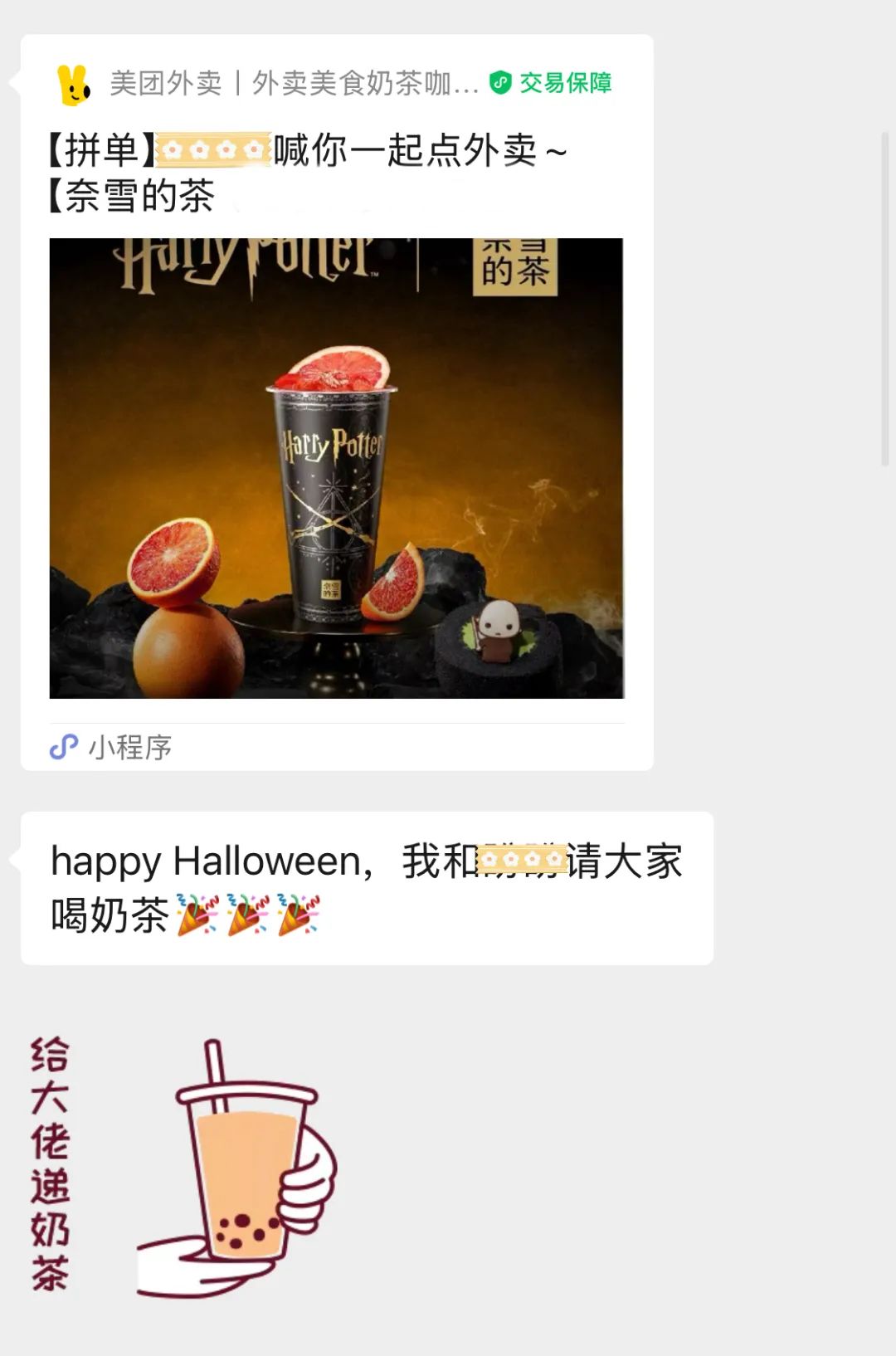

如今,在职场等社交场合,“要喝咖啡/奶茶吗”更是比“吃了吗/一起吃饭吗”更有效的开场白。这种轻量型社交既不会造成社交负担和消费压力,又可以快速拉近彼此距离。此外,由拼单购买、季节限定款打卡等激发的社交互动,也是触发打工人释放多巴胺的按钮。

因此,当代打工人对咖啡、奶茶的偏爱,早已超越饮品范畴,他们愿意买单背后,其实是从生理依赖到心理慰藉,从社交货币到取悦自我等多重需求的交织。无论是薅羊毛,还是生活仪式感,其本质上还是在为情绪价值、生活方式等付费。

02 咖啡奶茶喝出被动收入?

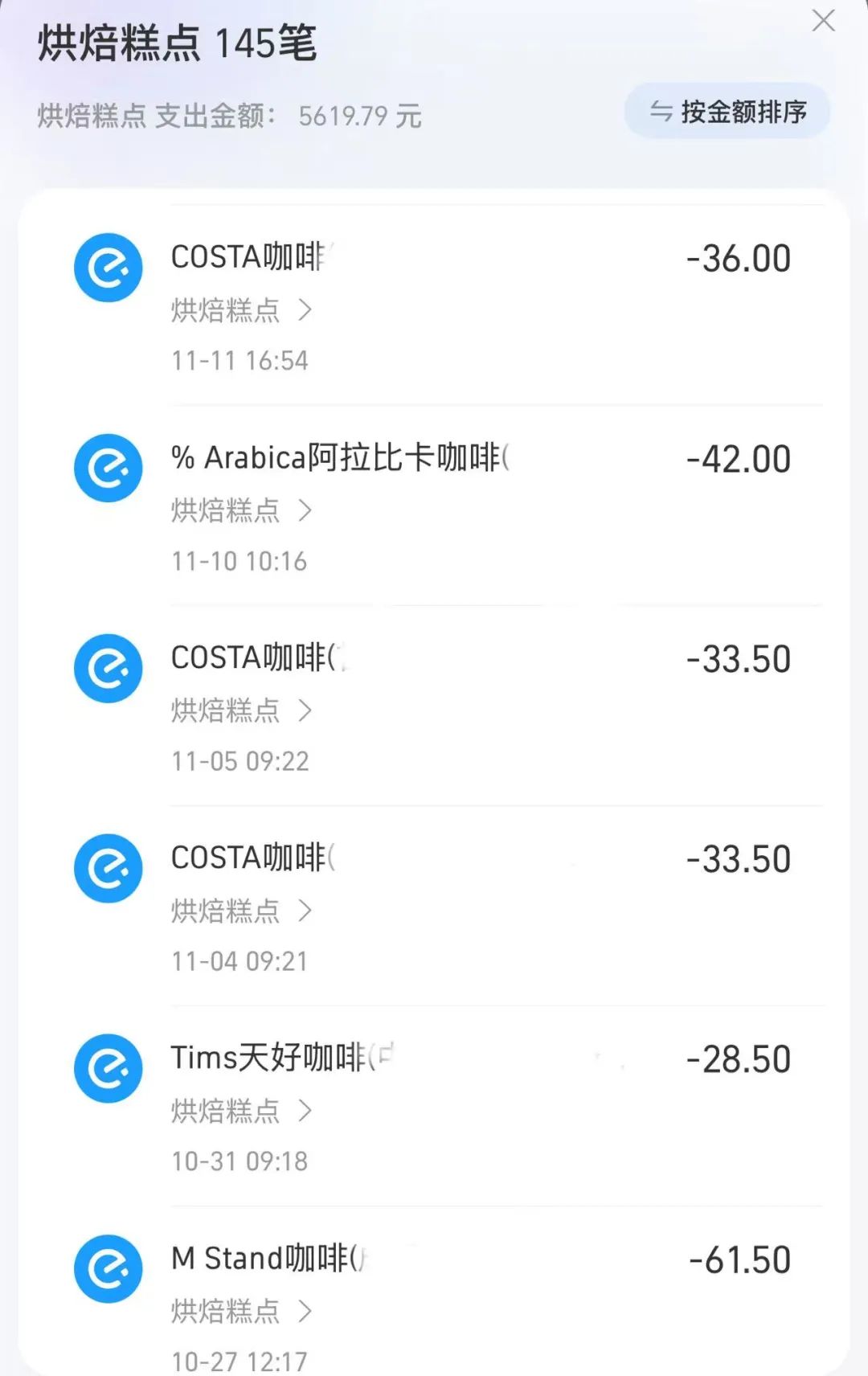

对咖啡、奶茶的高频复购,正成为打工人的刚性支出。尤其是随着他们的消费动机发生变化,“既要又要还要”的需求变得更加突出。

就有不少人自诩是“价格敏感型人”“饮品海王”,对品牌的好感度取决于满减力度、配送速度。但价格敏感绝非等同于低价至上。他们同时活跃在多个咖啡、奶茶品牌之间,愿为联名款、季节限定款,以及低负担的口味支付溢价,为情感体验和社交价值慷慨解囊。只是“饮品CP”种草易,换得也快。谁能在同口味的饮品中,占据他们的心理高位,谁才能获得青睐。可以说,这届打工人正在用“不忠诚”定义新的消费忠诚。

因此,打工人想要的“茶咖自由”,不仅仅是价格上的下探,还需要从消费场景、消费偏好上构建依赖,以形成可持续消费行为。

(美食责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6