非洲的“猴面包树”,能喝能吃还能住,为何引进中国后却大变样?

非洲大草原上,那棵像“酒桶插了几根筷子”的怪树——猴面包树,被当地人当成“水库 + 粮仓 + 房子”。可当它被引进到中国,很多人发现,它长得慢、结不出想象中那种大果子,更别提“住进去”。同一棵树,换块地就像换了剧本,它到底经历了什么?

猴面包树学名 Adansonia,非洲本土种常见的能长到 20~30 米高,树干直径 10 米以上,老树甚至能超过 15 米。

有科研团队在纳米比亚实测过,一棵 1000 年左右的成年猴面包树,树干可储水约 10~30 吨,相当于一个小型村庄的“应急水库”。

在非洲干旱、雨季短的地区,这种储水能力就是命。

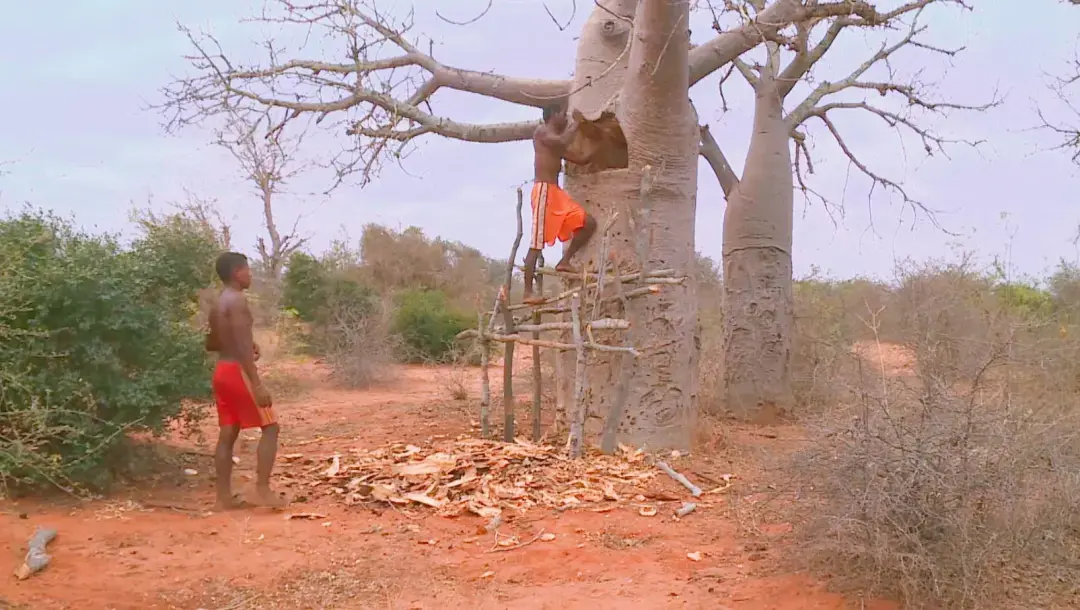

马里、津巴布韦一些村落,旱季几乎所有水源都干掉时,村民会在树身钻孔,接流出的“树汁”,一棵树能维持十几口人好几周的用水,这不是传说,是很多人活下来的现实。

吃的方面,它的果实同样硬核。

成熟的猴面包果像椭圆形的“毛绒大鸡蛋”,单果一般 1~3 公斤,果肉干燥粉状,维生素 C含量可以达到同质量橙子的 6 倍以上,还有较高的钙和可溶性纤维。

2010 年后,欧洲把猴面包果粉作为“新资源食品”批准上市,英国超市里 100 克小罐要卖到 5~7 英镑,非洲村民以前当“零食”啃的东西,在欧美摇身一变成了贵价健康粉。

“能住”这件事也不是夸张。

南非林波波省有一棵著名的 Sunland Baobab,树干中空部分直径超过 4 米,1993 年被当地一对夫妇改造成“树屋酒吧”,最多时能在“树肚子里”同时放下 50 多个人喝酒聊天。后来又在高处搭了 2 间树屋客房,真的是睡在树里面。

这也是为什么很多非洲人管它叫“生命之树”,没水喝,它是水缸;没粮食,它是零食袋;实在没地方住,它甚至能凿出一个临时“房间”。

问题是,这样一个看起来怎么夸都不过分的“超能力树”,从 20 世纪末开始陆续被引进到了中国,十几年过去,我们好像没看到大片“猴面包树村落”。

它到中国之后,剧本为什么突然变成了“观赏树 + 网红打卡点”?

猴面包树的“原装产地”,主要集中在非洲热带干旱和半干旱区,比如马里、坦桑尼亚、津巴布韦、马达加斯加等地。这些地方有几个典型气候特征。

一是明显的旱雨季分明。很多地方年降水量只有 300~600 毫米,但是集中在几个月内倾倒完,剩下大半年几乎不下雨。猴面包树就在这套节奏下进化出超级储水桶的树干——雨季暴饮暴食,旱季慢慢“放水”。

二是冬季不冻,终年高温。非洲很多猴面包树分布区,最低气温一般在 10℃以上,很少有真正意义上的“冰冻土层”。它的根系和树皮组织适应的是“干燥 + 热”,而不是“潮湿 + 冻融循环”。

三是土壤贫瘠却排水极快。典型的红壤、砂壤为主,有机质不高,但孔隙度大、透水快,暴雨来了不积水,水往下渗,人和树都得学会“抓紧时间喝”。猴面包树那一身“粗壮肉身”,就是为这种“一次性喝足、慢慢耐渴”的环境定制的。

反过来看中国,目前引种猴面包树比较多的区域,主要在两块:

一是云南西双版纳、海南、两广沿海等热带亚热带地区。这些地方确实够暖和,年平均气温 20℃ 以上,但降水量通常在1200~2000 毫米,是非洲某些产地的 2~3 倍,而且雨季更长、全年湿度高。

二是北方温室或室内植物园,比如北京、上海的一些热带植物馆,用恒温恒湿和补光模拟原产地环境。

问题在于,中国南方常见的是“高温 + 高湿 + 夏季暴雨 + 局部积水”,而猴面包树“最怕根泡水,最怕长期高湿闷热”。

在西双版纳,中国科学院热带植物园的科研人员做过对比实验。

同龄引种的猴面包树,种在排水好、微微偏干的砂质地块,5 年生高度可达 5~6 米;

种在低洼、稍微容易积水的壤土地块,5 年生平均高度不到 3 米,还容易出现根腐、树皮病斑。

也就是说,在非洲它靠“抗旱”加分,在中国南方却容易被“浸水”减命。哪怕勉强活下来了,长势也会明显变慢,更别说长成几十米高、直径十来米的“巨怪”。

对于北方的玻璃温室来说,问题就更现实了:冬天保温、夏天降温、湿度控制、补光,这些都要钱。

一棵猴面包树要长到能“真正体现体格”,至少要几十年甚至上百年,大部分植物园不可能为了它单独维持“非洲式干热环境”那么久,于是观赏为主、小规模为主,也就顺理成章。

就算长得慢一点,那“能吃能喝”的本事,总该能复制一部分吧?

这里又踩到了两道天然“门槛”。

第一道,是果实产量和品质在中国环境下的差异。

在非洲原产地,一棵 50 岁左右的猴面包树,每年可结 100~200 个果子,丰年甚至更多。

而在中国,目前公开报道中,西双版纳、海南等地引种的猴面包树,多数十年内只长树不结果,能结几个果的个体非常少,通常果实个头偏小、种子饱满度也一般。

植物学上的解释很直接:大小年、花期与授粉昆虫错配、温度和干旱信号不足,都会影响开花、坐果。

猴面包树在非洲往往依赖特定的夜行蝙蝠、大型昆虫传粉,花开在夜间,花香和花形都是为这些“原配授粉者”设计的。中国南方的本地生态系统里,这套配套服务并不完备,哪怕开花了,成功授粉的比例也大打折扣。

第二道,是经济性算不过账。

就算未来通过人工授粉、嫁接等方式,在中国培育出结实率还不错的猴面包树,拿来做食物或饮料原料,也很难和本土作物竞争。

一棵猴面包树按年产 50 公斤果实算,从种下到开始稳定结果,至少要 10~15 年。

同一块地,如果种柑橘、芒果、荔枝,4~5 年就能投产,成熟园一亩年产几千斤果是常态。

在农户的现实选择里,“又慢又难管理、还要专门防寒防涝”的猴面包树,基本没有成为大规模经济作物的可能。

结果就是:在非洲,它以一棵树的力量,给极端环境下的人提供了“从无到有”的安全感。

在中国,它面对的是已经被水稻、小麦、玉米、水果包场的农业体系,哪怕有再传奇的故事,也很难从零挤进一个成熟的、算得很细的现代农业账本。

所以我们看到的现状是:猴面包果粉进入中国市场,更多以进口非洲原料为主,单价动辄上百元一斤,定位在“营养补充”“健康食材”。

而中国本土的猴面包树扮演的角色,更多是“少量引种 + 科研观赏”,很少真正参与到大规模食物体系里。

从这个角度说,它在中国“能吃能喝”的潜力不是完全没有,而是被更强势、更高产的本地作物压在了角落里,难有出头之日。

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6