“我卖自己的房子,没赶租客,还让他住到合同到期,他凭什么告我索赔 20 万?”

杭州的彭女士最近既气又懵,好好的卖房交易,最后却闹上了法庭,这事儿让她想不通,也在网上引发了轩然大波。

有人说租客就是想讹钱,纯属无理取闹;也有人觉得房东没做到位,该赔偿。

到底是怎么一回事?

01

这事儿得从 2022 年春天说起。

当时,彭女士把自己的一套房子租给了陆先生,双方签了两年的租约,在最初的一年里,两人相处得还算平和,没什么大矛盾。

可一年后,彭女士家里遇到了点状况,急需周转资金,思来想去,她决定把这套正在出租的房子卖掉。

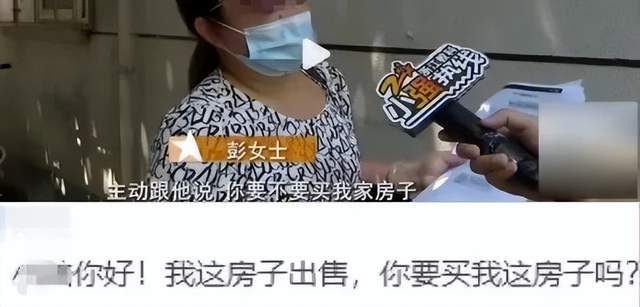

按照常理,彭女士首先想到的就是租客陆先生。

毕竟租房市场有个不成文的 “规矩”,房东卖房,租客往往有 “优先权”,彭女士也想着先问问陆先生,要是他愿意买,也省了不少麻烦。

一开始,彭女士给房子报了 190 万元的价格。陆先生听了之后,表示这个价格太高了,需要考虑考虑,没立刻给出答复。

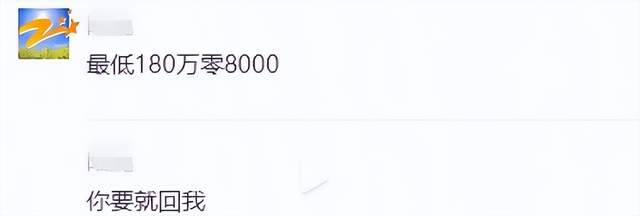

彭女士也理解买房是大事,需要慎重,为了能促成这笔交易,她的丈夫还主动把价格降到了 180.8 万元,并且多次催促陆先生,希望他能给个准话。

可不管彭女士夫妇怎么催,陆先生就是迟迟不回应。

就在两人焦急等待,甚至有点不耐烦的时候,终于收到了陆先生的回复,可这句话却成了后续矛盾的 “导火索”。

陆先生说:

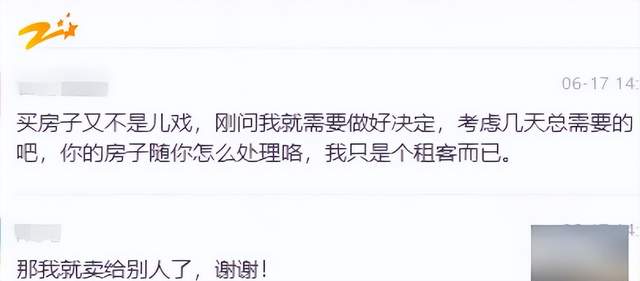

“买房子不是儿戏,刚问我就需要做好决定,考虑几天总需要的吧,你的房子随你怎么处理咯,我只是个租客而已。”

就是这句 “你的房子随你怎么处理”,让彭女士夫妇觉得,陆先生这明显就是不想买了,只是不好意思直接拒绝。

当时彭女士急着用钱,也没再多想,既然租客无意购买,那她就只能找其他人。

最后,她以 170 万元的价格,把房子卖给了别人,双方顺利完成了交易。

彭女士本以为这事儿就这么翻篇了,自己拿到了钱解决了资金问题,租客也能继续住到租期结束,互不耽误。可她万万没想到,房子刚过户没多久,法院传票就送上门了。

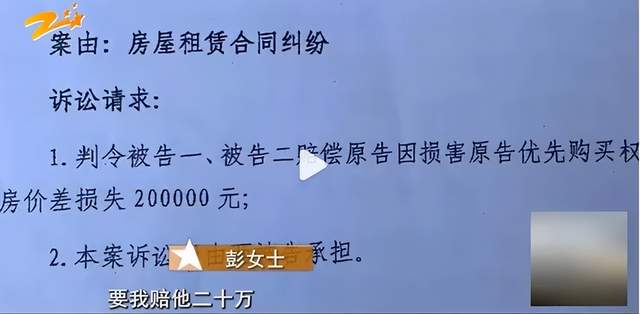

陆先生把彭女士告上了法庭,理由是彭女士侵犯了他的 “优先购买权”,还要求彭女士赔偿 20 万元。

这一下,彭女士彻底懵了:

“我明明先问了他,是他自己不买,我才卖给别人的,怎么就侵犯他权利了?而且‘买卖不破租赁’,他又没损失,还能住到合同到期,凭什么让我赔 20 万?”

02

这起纠纷之所以吵得沸沸扬扬,核心其实就围绕着一个法律关键词 ——“优先购买权”。

很多人租房、买房的时候都听过这个词,但具体是什么意思,怎么用,可能没几个人能说清楚。

根据《民法典》第七百二十六条明确规定:“出租人出卖租赁房屋的,应当在出卖之前的合理期限内通知承租人,承租人享有以同等条件优先购买的权利。”

简单来说,就是房东要卖房,得先通知租客,要是租客愿意以和其他人一样的价格、一样的付款方式买,那租客就有优先购买的资格,房东得先卖给租客。

但这 “优先购买权” 也不是没规矩,不是租客想怎么用就怎么用,得满足两个关键条件:

第一,房东得主动通知租客,告诉租客房子要卖,以及具体的价格、付款方式等信息;

第二,租客收到通知后,得明确表态,说自己到底想不想买。

回到彭女士和陆先生的这起纠纷里,先看第一个条件:彭女士做到 “通知” 了吗?

很明显,彭女士做到了。

她先是报了 190 万,后来又降到 180.8 万,每一次都第一时间告诉了陆先生,还多次催促陆先生做决定,从 “通知” 这一步来说,彭女士没什么问题。

那问题就出在第二个条件上:陆先生的回应,到底算不算 “明确表态”?

彭女士觉得,陆先生说 “你的房子随你怎么处理”,就是间接放弃买房了;可陆先生却辩称,自己只是想多考虑几天,没直接拒绝,彭女士没等他考虑清楚就把房子卖给别人,就是侵犯了他的 “优先购买权”。

这里就需要明确一个法律常识:在 “优先购买权” 的行使上,法律讲究 “明确表态”。

要是租客收到房东的卖房通知后,没在合理时间内明确说自己想买房,就会被视为放弃优先购买权。

那陆先生这种 “不肯定也不否定” 的模糊回复,到底算不算放弃呢?目前这起官司还没出结果,最终得看法院怎么判。

03

仔细复盘彭女士和陆先生的纠纷,会发现矛盾的根源并非双方恶意相向,而是成年人在人际交往中,常犯却不自知的 3 个错误。

这些错误看似不起眼,却可能像多米诺骨牌一样,引发一连串的麻烦,甚至让原本平和的关系走向破裂。

1. 沟通时 “留半截话”,用模糊表态代替明确回应

陆先生那句 “你的房子随你怎么处理”,堪称 “模糊沟通” 的典型。

他既没说 “我想买,再给我 3 天考虑时间”,也没说 “我不买了,你找别人吧”,而是用一句模棱两可的话搪塞过去。

在他看来,这是 “给自己留余地”,可在彭女士眼里,这就是 “拒绝的信号”。

这种 “留半截话” 的沟通方式,在社交里太常见了:

同事问你 “这个方案周末能帮忙改一下吗”,你不说 “能,周日下午给你”,也不说 “不能,我周末有事”,只说 “我尽量吧”,结果同事满心期待等你反馈,你却没动静,最后耽误了项目进度;

朋友约你 “下周五一起吃饭,庆祝我生日”,你不说 “一定到”,也不说 “去不了,提前祝你生日快乐”,只说 “到时候看情况”,朋友特意订了你的座位,你却临时爽约,让对方觉得不被重视;

“模糊表态” 不是 “高情商”,而是不负责任的 “甩锅”。

你以为的 “留余地”,其实是把决策压力和沟通成本转嫁给了别人,久而久之,只会消耗别人的信任,让自己变成 “不靠谱” 的代名词。

2. 重要事务 “全凭口头”,忽略 “证据留存” 的重要性

彭女士和陆先生的沟通,还有一个致命问题:所有关于房价、考虑时间的协商,几乎都是口头沟通或碎片化的文字消息,没有形成正式的书面记录。

等到闹上法庭,彭女士说 “我多次催他做决定”,陆先生说 “她没给我足够考虑时间”,双方各执一词,却拿不出确凿证据,只能让法官从 “情理” 和 “法律条款” 里找平衡。

这种 “重口头、轻证据” 的习惯,在成年人的人际交往中更是普遍:

和合作伙伴谈合作,聊好的分成比例、交付时间,只凭 “口头约定”,没签书面合同,最后对方反悔,你只能吃哑巴亏;

帮朋友垫付了一笔钱,没让对方写借条,也没留存转账时的备注,后来朋友赖账,你连证明 “借钱事实” 的证据都没有;

要明白:“口头约定” 的效力,远不如 “白纸黑字”。

不是说要对所有人都充满戒备,而是要懂得,留存证据不是 “不信任”,而是对自己、对他人、对事务本身的负责。

一份合同、一张借条、一段录音、一个转账备注,看似麻烦,却是保护自己权益的 “防火墙”。

3. 遇到矛盾 “要么忍要么炸”,不懂 “理性沟通解决”

纠纷发生后,彭女士的第一反应是 “生气、委屈”,找媒体吐槽却没想着主动和陆先生再沟通;陆先生的第一反应是 “直接起诉”,跳过协商环节,把关系彻底闹僵。

其实只要双方能坐下来,好好说说各自的想法 —— 彭女士说明 “急用钱的处境”,陆先生讲清 “需要考虑的原因”,说不定就能找到折中方案,比如 “给陆先生 3 天明确答复时间,彭女士 3 天内不找其他买家”,根本没必要闹到法院。

可现实中,很多人遇到矛盾,都逃不过 “要么忍要么炸” 的怪圈:

和同事因为工作意见不合,要么憋着不说,心里越想越气,最后工作出问题;要么当场吵起来,说狠话伤感情,以后没法合作;

和家人因为生活习惯有分歧,要么忍气吞声,自己委屈;要么大吵大闹,把小事闹成大事,破坏家庭氛围;

矛盾不是 “洪水猛兽”,也不是 “非输即赢” 的战场。

遇到问题时,先别急着生气、别忙着对抗,而是冷静下来,主动找对方沟通。

把自己的需求说清楚,也听听对方的想法,找到双方都能接受的解决方案,才是真正的 “解决问题”。

毕竟,撕破脸的代价,往往比你想象的更大。

我们总说 “要会做人、会处事”,其实所谓的 “会”,不过是懂得:

沟通时明确表态,不消耗别人的信任;

办事时留存证据,不辜负自己的付出;

遇矛盾理性协商,不激化彼此的矛盾。

来源:国馆文化

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6