杨振宁先生离世已过一个月,外界有消息称,他为翁帆留下了一亿现金。

这笔钱源自他二十年间的薪资与版权所得,扣除日常开支和公益捐赠后仍有结余,足够翁帆安稳度过往后人生。

可当翁帆近况曝光人们才发现,在她心中这串代表财富的数字,远不及先生留下的精神瑰宝珍贵。

这位与物理巨擘相濡以沫的女性,选择的不是镁光灯下的豪门遗产剧,而是一盏青灯伴纸墨的学术长路。

世人追逐的金银珠宝,在她眼中远不及那些凝结在泛黄纸页上跳跃的公式与批注——那是比财富更恒久的星辰大海。

深秋时节的清华园,翁帆悄然离开了承载太多回忆的别墅,她手推行李箱,身后是三十四个纸箱,工人正小心翼翼地搬运着。

这些箱子里没有名贵的古董字画,全是杨振宁先生的手稿、批注以及往来信件。

她如今栖身于清华园一间普通教授公寓,素衣布鞋穿梭于食堂与图书馆之间,仿佛从未站在世纪爱情的聚光灯下。

那双洗得发白的帆布鞋踏过林荫道时,路人不会想到她拒绝的是怎样奢华的生活。

她把整个别墅的宽敞换成了书房的静谧,把水晶吊灯的辉煌换成了台灯的温存——只因这里离图书馆更近,离他思想的源头更近。

世人总觉得金钱是获取幸福的关键,却忽略了一个事实:财富就像一把锋利的刀,若没有足够的能力驾驭,反而会伤害自己。

中国首富李春平曾拥有巨额财富,生活奢靡,身边不乏豪宅名车,可他始终无法填补内心的空虚,到了晚年更是深陷孤独与迷茫之中。

李春平的经历恰恰说明:表面光鲜亮丽的生活,若缺乏精神支柱作为内核,最终只会变得腐朽不堪。

而翁帆早已看透这一点,她没有用先生留下的遗产追求奢华生活,反而选择带着手稿继续学术研究之路。

这份清醒与智慧,让她摆脱了 “名人遗孀” 的标签束缚。

那些曾嘲讽翁帆 “另有所图” 的人不曾想到,她戒掉咖啡调整作息并非妥协,而是与先生精神共鸣的体现;她传承先生的学术遗产也不是依附,而是实现自我价值的过程。

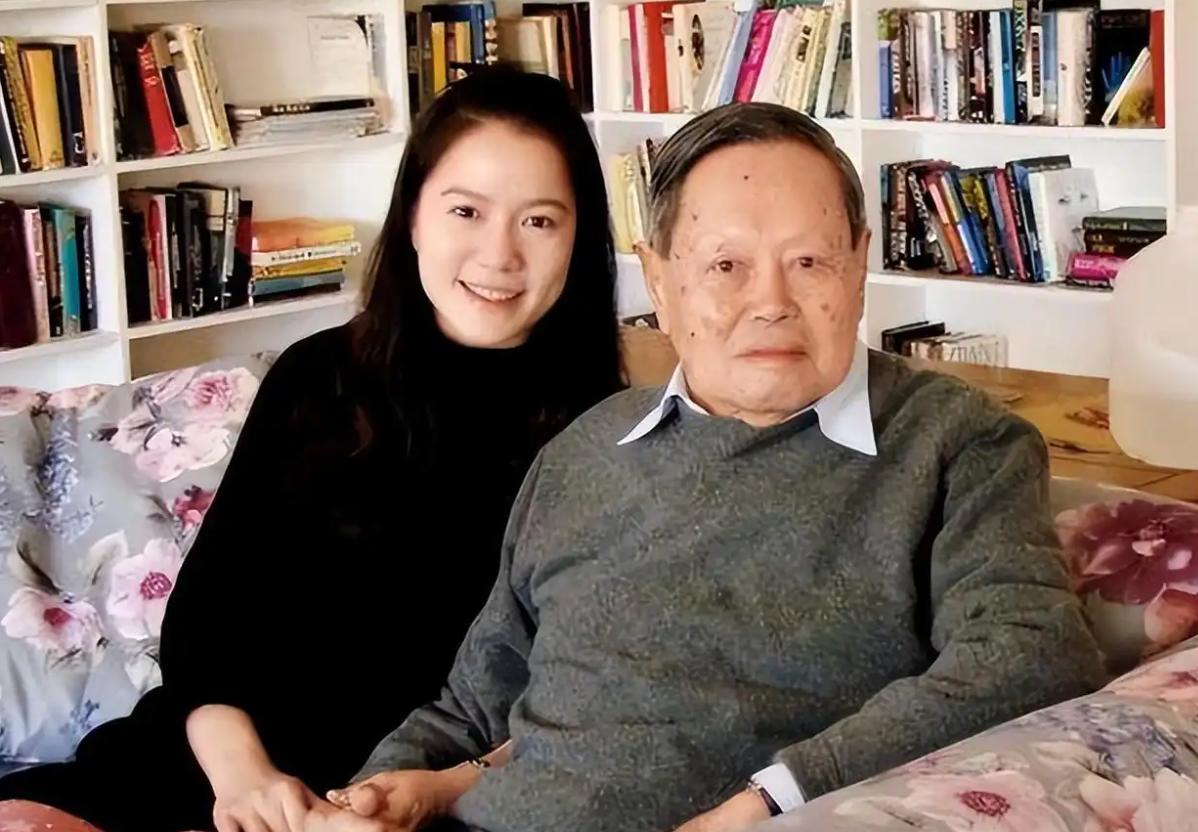

说起翁帆和杨振宁相差54岁的结合,背后藏着远超世俗认知的情感内核。

在心理学领域,有一种名为 “认知共鸣型依恋” 的情感模式,它比单纯的情欲之爱更具持久性,是两个灵魂在精神层面的深度交融。

翁帆与杨振宁相伴的二十年,绝非外界所猜测的 “单纯照顾与被照顾” 的关系。

杨振宁八十多岁时,还能陪着翁帆骑自行车;翁帆生病时,他会亲自下楼盛粥,端到床边喂她;有一次杨振宁发烧清醒后,一句 “恰好撞进了彼此的孤独里”,道破了两人关系的核心。

对翁帆来说,她爱慕的从来不是杨振宁身上的光环与身份,而是那个思维活跃、能与她进行深度交流的灵魂。

在她眼中,手稿里的公式与批注,是先生留给这个世界的 “情书”,而她,是唯一能读懂其中深意的人。

就像清华大学为翁帆提供的专项讲师岗位,选拔标准不看编制,只看实际能力。

只有她能准确区分哪些是先生的灵感草稿,哪些是严谨的学术笔记。这份源于多年朝夕相处沉淀下的理解,是其他人无法替代的。

一个月的时间,足以让外界的喧嚣渐渐平息。

翁帆用三十四个装满手稿的纸箱、一身素雅的衣物以及一份剑桥大学的邀约,回应了所有的猜测与质疑。

她用实际行动证明,真正的爱情从来不是被物质捆绑,而是精神的传承与延续;真正的富足也不是财富的积累,而是灵魂的充实与丰盈。

她戴着先生旧表整理手稿的模样,比任何珠宝加身的贵妇更显雍容,那是被知识浸润过的从容,被智慧滋养过的笃定。

如今翁帆即将奔赴剑桥深造的消息,更勾勒出独立女性的生命轨迹——不是攀援的凌霄花,而是并立的木棉树。

据说,她将在那里继续建筑史研究,同时完成杨振宁手稿的数字化工程。

这令人想起杨绛在钱钟书离去后,依然笔耕不辍整理文集的身影。

翁帆和杨绛一样,都将用一生去诠释:“爱的最深表达,不是追随消逝的背影,而是让他的思想在自己的生命中延续生长。”

明年,当翁帆站在剑桥大学的讲台上,那些带着温度的手稿与她的研究成果,终将成为跨越时空的见证。

既见证了一段超越世俗眼光的爱情,也见证了一位女性在精神世界中实现的独立与绽放。

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6