安宫牛黄丸那层“金”,到底能不能吃?

本文来源:消费者报道 作者:三悠

涨!大涨!又涨了!近两年,金价持续攀升、屡创新高,让不少消费者措手不及,连“攒金豆”都成了一种奢侈。

当传统的持金方式因价格高企而显得沉重,一种更为轻盈的黄金形态——金箔,重新引起大众的关注。它不仅能妆点建筑、融入美妆,更以一种意想不到的方式出现:被端上餐桌,被人“吃进肚子里”。

在国外,食用金箔是米其林餐厅与高端调酒中常见的“金色点缀”;在国内,金箔被明令禁止添加于食品,但在传统中成药中可见其踪影。例如,被誉为“温病三宝”之一的安宫牛黄丸,其标准处方中就明确写着“金箔为衣”。

这层包裹在药丸外的金箔,究竟是用来装饰的外衣,还是确有药理作用?

一片金箔的7000年穿越

金箔的本质就是黄金。黄金看似坚硬,实则具有极佳的延展性与可塑性,能像摊饼一样被“摊”成极薄的一片。据了解,1克黄金可被捶打成约0.5平方米的纯金箔片,厚度约为0.12微米,相当于头发丝直径的千分之一。

金箔工艺史可追溯至7000多年前的古埃及。蜚声世界的埃及法老图坦哈蒙黄金面具,正是由金箔精心制成。我国的金箔技艺同样源远流长:始于东晋,成熟并盛行于南北朝时期。南京是我国金箔的发源地,与德国茨尔巴哈镇、日本金泽市、意大利米兰、泰国曼谷并称世界五大金箔生产中心,其金箔锻制技艺在2006年被国务院列为第一批国家级非物质文化遗产名录。

埃及法老图坦哈蒙黄金面具 图源:nationalgeographic.com

埃及法老图坦哈蒙黄金面具 图源:nationalgeographic.com

在电商平台上,金箔的产地亦以南京居多。《消费者报道》发现,一款产自南京永箔金箔厂、尺寸为2.5厘米×2.5厘米的24K纯金箔,5张售价仅11.8元,对比如今克价上千的黄金,“拥有”的门槛大幅降低。

图源:电商购物平台

图源:电商购物平台

薄如蝉翼、轻如鸿毛的金箔是如何制作出来的?明代宋应星在《天工开物》中早有记载:“凡造金箔,既成薄片后,包入乌金纸,竭力挥捶打成。”

传统的金箔制作工艺简洁而繁复:黄金提纯后反复捶打千余次成金叶,再夹入以竹纤维制成的“乌金纸”内,再经数小时人工捶打延展为金箔,最后裁切成形。如今,金箔制作已发展出十二道精细工序,并在机械辅助下大幅减轻了人力负担。

金箔让厚重的黄金以轻盈的姿态走进了美食、美妆、艺术等多个领域,完成了从贵金属到创意材料的转身。

成都金沙遗址的镇馆之宝“太阳神鸟”,系商周时期以自然砂金制作,经热锻、锤揲、刻划、镂空、打磨等多道工艺,厚度仅0.02厘米,含金量却高达94.2%,成为中国文化遗产的标志。在佛教兴盛的六朝,金箔被广泛用于佛像贴金。璀璨的金色不仅为佛像增添了神圣与庄严,更因其稳定的物理性质,历经千年风雨,至今依然璀璨如新。

太阳神鸟金饰 《消费者报道》记者 摄

太阳神鸟金饰 《消费者报道》记者 摄

传统建筑装饰是金箔的另一重要领域,无论是雕梁画栋,还是牌匾楹联、宫廷家具,金箔都是点睛之笔。从北京故宫、西藏布达拉宫,到泰国皇宫、俄罗斯圣彼得堡、刚果(金)扎伊尔总统官邸等世界著名建筑,都有金箔的装点。

图源:故宫博物馆官网

图源:故宫博物馆官网

往脸上“贴金”是美妆界源远流长的秘方。《木兰辞》中“对镜贴花黄”的“花黄”即是金箔。在现代,众多品牌也利用金箔研发了各式化妆品,如金箔面膜、金箔精华与金箔唇油等。

左:AHAVA金箔面膜 右:TOM FORD金箔唇油 图源:电商购物平台

左:AHAVA金箔面膜 右:TOM FORD金箔唇油 图源:电商购物平台

舌尖上的“金箔”

不过,与“吃金子”相比,金箔的其他用途都显得不足为奇。

食金传统古已有之。在古埃及,吃黄金被视为能净化身体与灵魂;中世纪的欧洲,贵族们将金箔或金粉撒在食物与美酒中,以彰显尊贵;经济鼎盛时期的日本,食金之风尤甚,从巧克力、糕点、冰激凌到寿司、牛排、清酒,金箔几乎无所不“镀”。

让金箔入食“名正言顺”的转折点发生在1983年:世界卫生组织食品添加剂法典委员会正式将9999自然纯金列入食品添加剂范畴。此后,欧盟、澳大利亚、新西兰、日本等国家和地区也相继认可其食用地位,允许金箔作为着色剂或装饰物,用于糖果、巧克力、酒类等食品。

日本当地的“金箔寿司” 图源:微信视频号@日式餐廳設計Asen

日本当地的“金箔寿司” 图源:微信视频号@日式餐廳設計Asen

食金风潮也曾席卷国内:有酒企推出内含金箔的“黄金酒”,餐饮品牌争相打造“黄金宴”,如金箔盐水鸭、金箔片皮猪、黄金油泡响螺片、黄金夏果鲜带子、金装红烧鸡鲍翅等各式菜肴。

但这场“盛宴”在2022年1月被叫停——国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会、海关总署联合印发通知,明确指出,根据我国食品安全法律法规及食品安全标准规定,金(银)箔金(银)粉类物质不是食品添加剂,不能用于食品生产经营。

虽不能用于食品,但金箔在国内仍可入药。中医认为其有“镇惊安神”之效,安宫牛黄丸、牛黄清心丸、大活络丹等均采用金箔入药或包裹,一度成为海内外抢手的“金丹神丸”。北京同仁堂官网在介绍安宫牛黄丸时也明确提到:“(安宫牛黄丸的金箔)当然能吃,而且必须是随着药丸一起吃”。

图源:北京同仁堂官网

图源:北京同仁堂官网

高纯度黄金无毒,但我国内地禁止金箔用于食品

然而,许多人对食金谈之色变。这与文献和文学作品中对“吞金自杀”的描述不无关系。《红楼梦》中,尤二姐即是吞下生金后香消玉殒;《明史·后妃传》也记载了宦官张敏“敏惧,吞金死”。

那么,“吞金”真会致命吗?吃下去的“金子”最后去哪里了?

事实上,古代“吞金”之所以致命,多因金子不纯。当时由于冶炼技术有限,“金块”常掺入了铜、铅、镍等杂质。当中尤其是铅,在胃酸环境中容易缓慢溶出、引起中毒。此外,若吞服的金块体积大、有棱角,也有可能导致消化道破裂、出血等致命并发症。

而现代医学证实,高纯度黄金本身无毒。黄金虽属重金属,却是自然界最“懒惰”的金属之一,化学性质极其稳定。金箔加到食品中无法被人体消化,不受胃液影响,“穿肠而过”后,最终被原封不动地排出体外。此外,可食用金箔的添加量通常只有几毫克,对人体健康几乎没有影响。

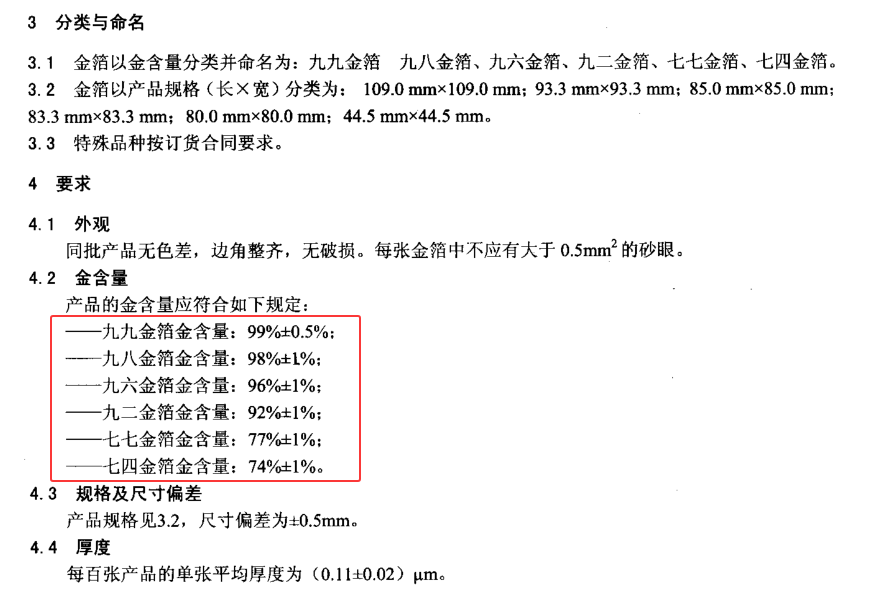

根据中华人民共和国轻工行业标准《金箔》(QB/T 1734—2008),用于金箔生产的黄金含量通常在74%~99%之间,并根据含金量的不同划分为九九金箔、九八金箔、九六金箔、九二金箔、七七金箔、七四金箔6种。需要注意的是,此标准下的金箔仅适用于建筑及雕塑贴金、中成药裹金、家具与工艺品装饰等,并非食品用途。

图源:全国标准信息公共服务平台

图源:全国标准信息公共服务平台

实际上,为确保安全,国际上允许使用的可食用金箔对纯度的要求极高,通常为99.99%的高纯度金箔。而在中国内地,无论纯度多高,金箔均禁止用于食品。因此,市场上任何宣称含“可食用金箔”的国产食品,均不符合现行法规。

值得一提的是,黄金本身无任何味道或气味,在食品中添加金箔仅有视觉装饰效果,消费者应保持理性,切勿轻信夸大宣传。

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6