1982年,高才生王佐良娶瘫痪的张海迪,40年后,才知他是人间清醒

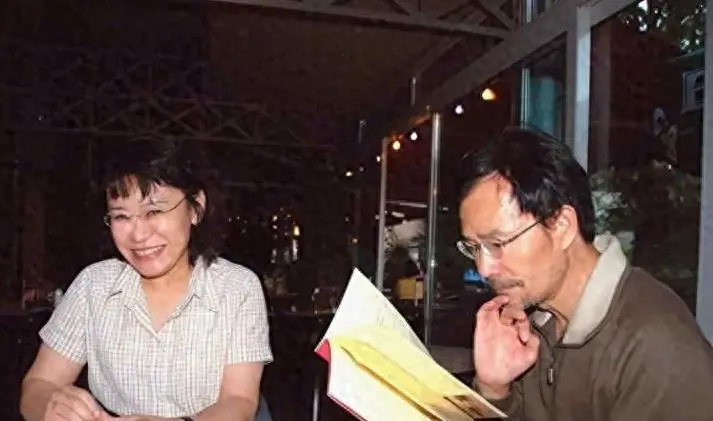

1982年7月23日,济南街头出现了一对特殊的新人,28岁的大学教师王佐良推着轮椅上的张海迪,两人手中攥着崭新的结婚证,身后是窃窃私语的围观者。

没有婚纱宴席,没有亲友祝福。

很多人甚至还讽刺,说他一个名牌大学高才生,什么条件好的姑娘娶不到,非要娶一个高位截瘫的张海迪?

然而40年后天,当快餐式爱情渐成常态,人们重新审视这段始于书信、忠于灵魂的羁绊,才惊觉王佐良的“人间清醒”,早已超越了时代的浅薄认知。

灵魂共振

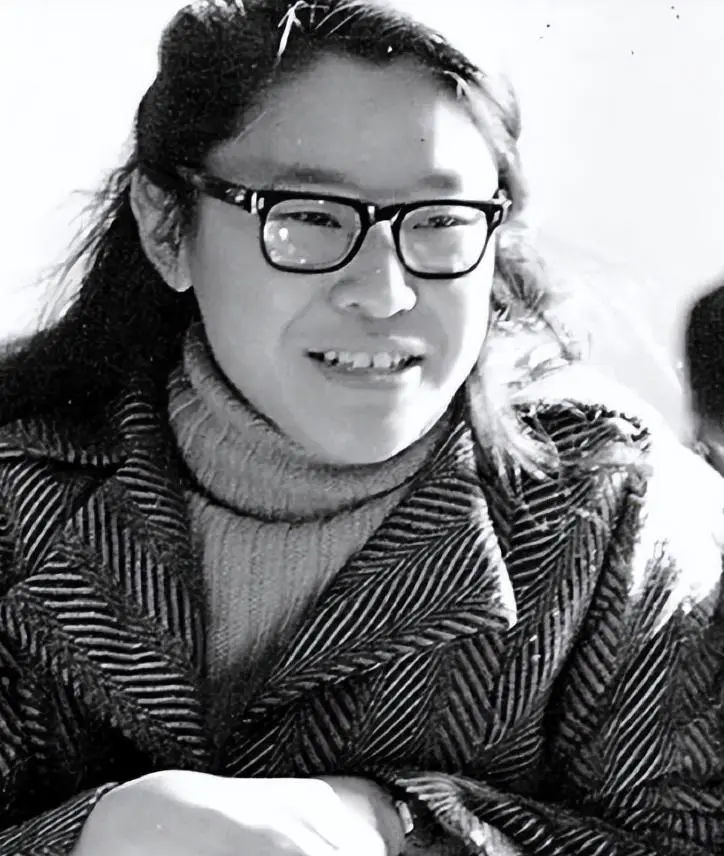

1981年春,王佐良在山东师范大学的电教室偶然听到一则广播:山东莘县有位26岁的瘫痪姑娘张海迪,自学掌握四门外语,翻译多部著作,还免费为乡亲针灸治病。

彼时,已是英语教师的王佐良,却被她一句“我的脚到不了的地方,思想可以抵达”击中心灵。

他提笔写下一封特殊的“挑战信”,直指张海迪译稿中某处方言处理的学术争议,未料三天后收到长达十页的回信,张海迪不仅精准回应质疑,还附上自己翻译的雪莱诗歌。

这场跨越160公里的文字交锋,让两个孤独灵魂找到共鸣。

通信五个月后,王佐良踏上前往莘县的长途汽车。

推开张家木门时,他首先注意到的不是轮椅,而是桌上摊开的《牛津高阶英汉双解词典》和密密麻麻的笔记。

张海迪紧张地攥着裙角,王佐良却自然坐下,与她讨论狄更斯作品的隐喻手法。

午后张海迪需如厕,王佐良在众人愕然中俯身抱起她:“以后这种事,都得我来。”

这一刻,张海迪在日记中写道:“眼泪砸在他衬衫上,我听见冰墙崩塌的声音。”

世俗洪流

俩人决定击昏的消息,遭到了双方父母的反对。王佐良的母亲从上海赶来,指着张海迪斥责:“我儿子凭什么伺候瘫子?”

而王佐良的同时,暗示他“借残疾名人上位”,甚至有人打赌婚姻撑不过三年。

王佐良从未辩解,只将张海迪一篇散文《是颗流星,就要把光留给人间》译成英文发表,用行动诠释尊重。

张海迪父母也曾担忧,直到某夜发现王佐良蹲在院里打磨木料,为装裱妻子的油画,他学会木工,用鞋油调出仿古画框色调。

这些画作后来在韩国展出时被重金求购,张海迪拒绝道:“这里面的心意,千金不换。”

1982年领证当天,王佐良用自行车驮着张海迪穿过济南老街。筒子楼的公共厕所轮椅无法进入,他连夜设计可移动坐便器。

张海迪创作至深夜,他便陪在身旁递热茶、查资料。

某次张海迪尝试自主翻身摔下床,王佐良回家见状落泪:“你把我当外人吗?”

此后他每天五点起床,为她按摩翻身后再赶去上课,中午骑车回家喂饭,四十年如一日。

邻居们逐渐从嘲讽转为敬佩:“这上海男人,把日子过成了诗。”

苦难中的相互成就

1991年,张海迪确诊鼻部基底细胞癌,手术不能麻醉。

进手术室前,她嘱咐王佐良“再找个健康人”,他却只轻吻她额头。

手术缝合40针,张海迪清醒着忍痛完成,出院后竟开始备考吉林大学哲学系研究生。

王佐良白天教书,晚上为她整理笔记,1993年张海迪成为中国首位轮椅上的哲学硕士。她将证书递给他时玩笑道:“现在配得上王老师了。”

两人合作翻译的《默多克——一头大象的真实故事》获全国优秀外国文学图书奖。

张海迪擅长感性章节,王佐良专攻哀伤段落,书房常传来争论:“这个隐喻用‘月碎银湖’比‘琉璃乍破’更好!”

某次访谈中张海迪坦言:“他从不把我当励志符号,只在乎我翻译的雪莱是否押韵。”

这种精神平等,让张海迪在当选中国残联主席后仍能调侃:“别人夸我坚强,其实是被王老师惯坏了——他连理发都等我练手二十年。”

清醒选择

如今68岁的王佐良仍推着张海迪在小区“散步”,她描述想象里的绿柳蓝湖,他笑着接“或许还有蜻蜓”。

曾被质疑“无子女晚年凄凉”的两人,养了狗取名“板凳”,象征坚实相依。

张海迪给婚姻打90分,王佐良则说:“我们不过把外人眼中的牺牲,过成了日常。”

回望这场持续四十年的“人间清醒”,其本质是对爱情本质的深刻洞察:当世俗用“条件匹配”衡量婚姻时,王佐良看见的是灵魂的相映成辉。

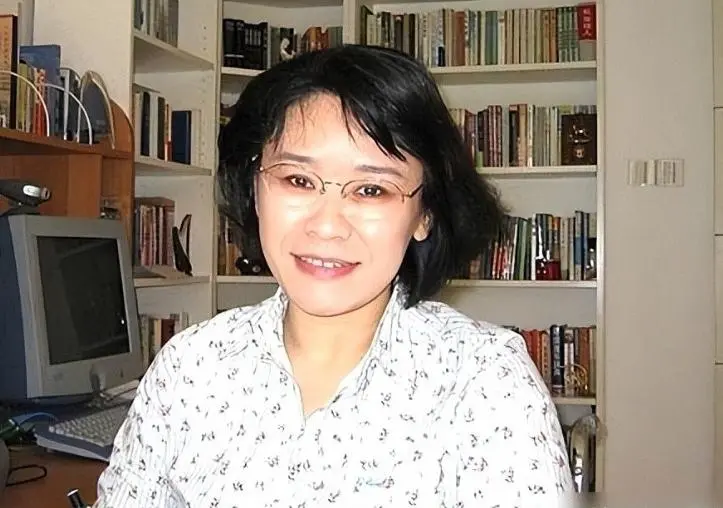

在张海迪最著名的照片中,她红毛衣上的金色葵花胸针正是王佐良所赠,他始终知道,真正支撑生命辉煌的,从来不是站立的高度,而是思想的光芒。

这种超越时代的婚姻哲学,或许正是当下社会最稀缺的智慧。

来源:经史如诏

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6