脑梗发作前一个月,身体疯狂的拉响警报,可惜很多人还不知道

68岁的张大爷,平日里身体挺硬朗,喜欢在公园下棋、散步,一天不出门都不自在。可一个月前,他忽然在棋盘前愣了神,嘴角有点歪,说话也带着鼻音,棋友吓得赶紧叫了急救车。

医生检查后说,这是一次短暂性脑缺血发作(TIA),俗称“小中风”。如果再晚两个小时,大脑里的某根血管真堵死了,就不是轻描淡写地住院几天那么简单了。

“其实很多脑梗的患者,在发病前身体早已敲响了警钟。”医生说这句话时,我们都沉默了。

那么问题来了:脑梗真的毫无征兆吗?还是我们一直忽略了它的“提醒”?

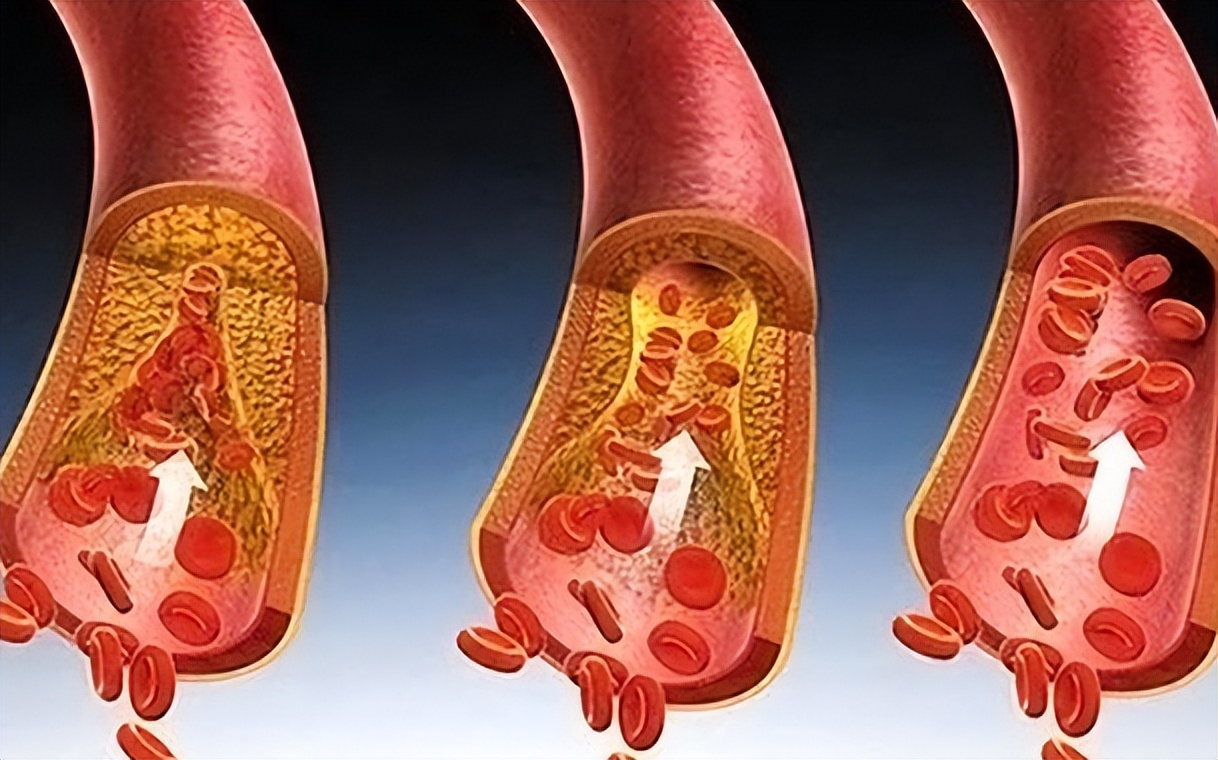

脑梗不是突然袭击,它是“蓄谋已久”的结果

很多人以为,脑梗就像车祸一样,说来就来、避无可避。但事实上,它更像是一个“慢性埋伏”,在你毫无防备的时候,悄悄在体内布下“堵点”。

国家卫健委数据显示,中国每年新发脑梗病例超200万,而其中超过三分之一的患者,在发病前一段时间内出现过“非典型症状”。只是,我们太容易把它们当成“累着了”“年纪大了”“睡不好”。

问题不在于身体没说话,而是我们没听懂。

发作前的蛛丝马迹:你可能早就感受到,只是没在意

脑梗发作前,不会像闪电那样突然劈下,而更像是墙角渗水,一点点积累,直到某一天,墙塌了。

比如,有人会在洗脸时发现一侧脸麻木得厉害,抓毛巾都没力气;也有人走着走着就头晕目眩,甚至看东西发黑、耳朵发闷;还有人,明明睡够了八小时,白天却总犯困、记忆力变差。

这些变化,说大不大,说小也不小。但它们常常出现在脑组织供血不足的早期阶段。

而最危险的是那些“来去匆匆”的症状——突然说话含糊、拿筷子打滑、走路像踩棉花……持续几分钟后又恢复正常。很多人误以为是小问题,其实这是短暂性脑缺血发作,是脑梗发作前最明确的“彩排”。

医学研究指出,TIA之后三个月内发生真正脑梗的风险高达20%,其中一半的脑梗发生在48小时内。

别等第二次,第一次就该去医院。

为什么偏偏是你?这些人更容易“中招”

不是每个人都容易得脑梗,它对人,是“挑着来”的。你身边是不是也有这样的朋友:他血压高,但总觉得“没症状就不吃药”;他烟不离手,还说“抽点才舒服”;他明明心脏有问题,偏偏爱熬夜打麻将一整晚……

脑梗最“偏心”,偏偏就找这样的人下手。

高血压、糖尿病、血脂异常,这些看似“慢慢来”的毛病,正在一点点侵蚀你的血管。而像房颤、冠心病这些心血管问题,也容易让血栓“漂”进大脑,造成堵塞。

还有一种“隐形高危人群”是:久坐不动、肥胖、长期熬夜者。这些生活习惯,会让你的血液变粘、血管变脆,等到出问题时,往往连个预告都没有。

所以,脑梗不是命不好,而是你生活方式不“好”。

身体已经提醒你,只是你不愿意“听”

你有没有试过,一整天都哈欠连天,却又说不上来为啥困?或者吃饭时忽然觉得咀嚼无力,说话也有点含糊?这些看似“奇怪的小事”,其实很可能是血液无法顺利供应大脑时的表现。

尤其是反复出现的单侧肢体无力、视线模糊、头晕走不稳,都很可能是脑供血不足的结果。

更可怕的是,这些症状一旦被你“习惯”了,就离真正的脑梗不远了。

有句老话说得好:“大病不过夜,小病别拖延。”脑梗不是你能“扛过去”的事,它只认一种态度:尽早干预。

关键时刻,能不能救回来,就看你懂不懂FAST原则

脑梗发作时,大脑里的神经细胞每分钟死亡近200万个,时间就是生命。

国际上用一个简单口诀来识别脑卒中,叫做“FAST”原则:

- F(Face)看脸是否歪斜;

- A(Arms)看双臂能否平衡抬起;

- S(Speech)听说话是否清晰;

- T(Time)一旦出现上述症状,立即拨打120,不要犹豫。

很多人因为“再等等”“先吃点药”,错过了黄金治疗时间(发作后4.5小时),最终留下了终身语言障碍或偏瘫。

你懂得越早,救得就越多。

预防脑梗,不是做“加法”,而是做“减法”

大家都想知道:怎么做,才能不被脑梗盯上?

其实,预防脑梗不是让你多吃什么灵药、多买什么保健品,而是从生活中减掉那些让血管受伤的习惯。

比如控制血压,不是靠一两次吃药,而是要长期维持在140/90 mmHg以下;血糖稳定,不是靠节食几天,而是要把糖化血红蛋白保持在7%以内;血脂正常,也不是“吃点素”就行,而是要让低密度脂蛋白降到2.6 mmol/L以下。

同时,别再以为“戒烟戒不掉、酒喝点没事、熬夜惯了”的说法是借口。它们对血管的破坏是实打实的。你抽的不是烟,是脑供血的未来;你熬的不是夜,是大脑的寿命。

如果你有家族中风史,或已经患有三高疾病,更要定期做颈动脉彩超、头颅CT/MRI等检查。

不是为了找病,而是为了早点发现“血管里的地雷”。

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6