“每天都吃的家常饭,怎么就可能引起肠癌?”

“冰箱明明是保鲜的,怎么反而成了‘病源地’?”

“肠癌这么近,难道和我们吃剩饭有关?”

近几年,肠癌发病人数持续增长,甚至年轻化趋势愈发明显。有人年纪轻轻就查出晚期,有人以为是肠炎拖着不治,结果一查大肠癌。看似遥远的疾病,其实可能就藏在家里冰箱的角落。

问题不在冰箱,而在“久置”

冰箱本身并不可怕,可怕的是人们对它的盲目信任。

许多家庭习惯将剩菜剩饭、熟食卤味、泡发食品一股脑塞进冰箱,最多封个保鲜膜,第二天热一热接着吃。表面看不出异样,味道也没坏,但亚硝酸盐、细菌毒素早已悄悄滋生。

第一类,是反复加热的熟肉制品

像卤鸡翅、红烧肉、香肠、培根这类吃不完的肉类常被放进冰箱,隔天再热热吃掉。很多人以为热过就没事了,其实这类食物本身就含有蛋白质降解产物,在冷藏环境下,细菌虽然繁殖慢,但仍然活着。

反复加热反而促使亚硝胺类物质生成,长期摄入可能诱发肠道黏膜细胞突变。

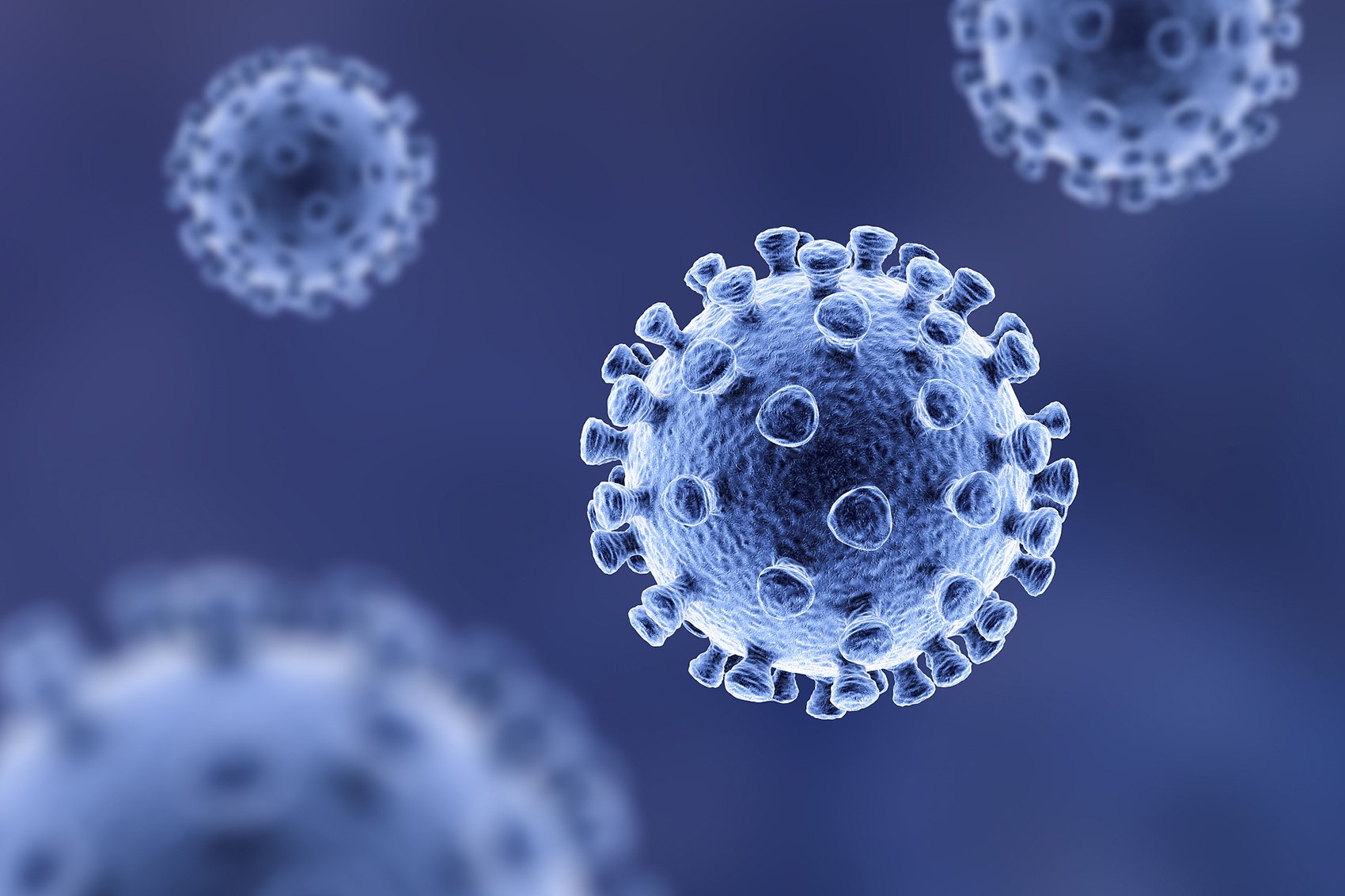

第二类,是泡发过夜的木耳、银耳

这类食材在常温下滋生的细菌属高危等级,其中一种叫“椰毒假单胞菌”的微生物可以产生米酵菌酸,哪怕微量也可能导致急性肝损伤甚至死亡。

即使冷藏,也不能完全抑制其活性。很多人图方便,提前泡发一晚,第二天炒菜、煮汤,殊不知早已埋下隐患。

第三类,是冰箱冷藏超过两天的剩饭菜

剩菜放在冰箱超过24小时后,微生物代谢产生的亚硝酸盐含量会持续升高。再加上反复加热,某些致癌前体物质就可能转化为真正的致癌物。

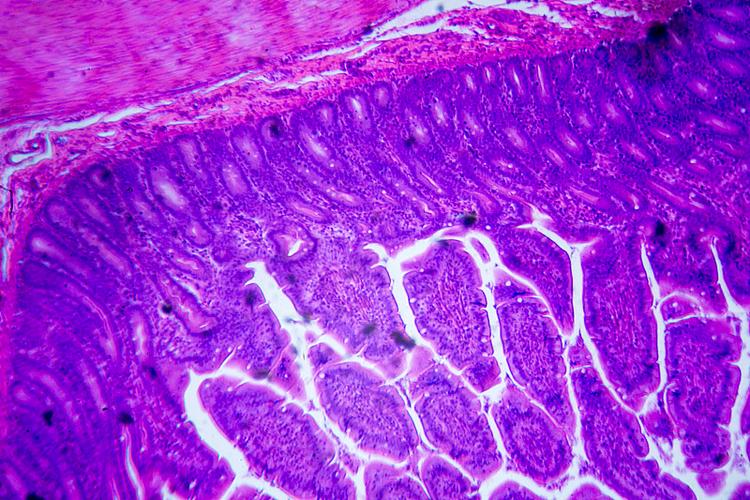

特别是绿叶蔬菜类剩菜,更容易产生亚硝基化合物,加热破坏不了,吃下去就可能伤害肠道上皮细胞。

肠癌越来越多,根源不止在基因,更多藏在“日积月累”

据国家癌症中心发布的数据显示,2024年中国肠癌新发病例接近58万人,比十年前增长近40%。其中45岁以下患者占比明显上升。饮食结构改变、生活节奏紊乱、冰箱依赖过度,正在悄无声息地改变人体肠道环境。

关键不是吃什么,而是怎么吃、吃多久、保存多久

很多人误以为只要食物没坏、没异味,就没事。但食物“安全期”和“感官状态”并不一致。冰箱不是保险箱,只是一个减缓变质的工具。温度低,细菌生长慢,但并不等于0。

尤其是冰箱冷藏区,通常温度在4℃左右,无法有效杀灭李斯特菌、沙门氏菌等耐冷细菌。这些细菌即使在低温下仍有活性,且容易在肠黏膜微创口处侵入,引发慢性炎症,长期刺激可能诱导肠道细胞癌变。

为什么说冰箱是“现代厨房的慢性风险”?

过去人们买菜做饭都是“日清式”,现炒现吃;如今很多家庭一周采购一次,冰箱成了“仓库”。但冰箱的空间、湿度、清洁频率远跟不上食物储存的复杂性。食物一旦过期、串味、交叉污染,就可能变成温床。

不少人习惯将生食和熟食混放、海鲜和蔬果同层、包装拆封后不密封,结果导致微生物在冰箱内部横向传播。尤其是一些家用冰箱,除菌功能有限,清洁频率低,反而成为细菌的“冷窝”。

更可怕的是“自我安慰式饮食”:看不出问题,就当没问题

很多家庭长辈常说“热一热就行了,不会坏的”,但问题恰恰在于有毒物质不靠肉眼检测。比如亚硝酸盐,它无色无味,加热也不一定分解。人体摄入后,一旦与蛋白质分解产物结合,就可能生成致癌的亚硝胺。

肠癌并非一朝一夕,它是“吃”出来的慢性后果

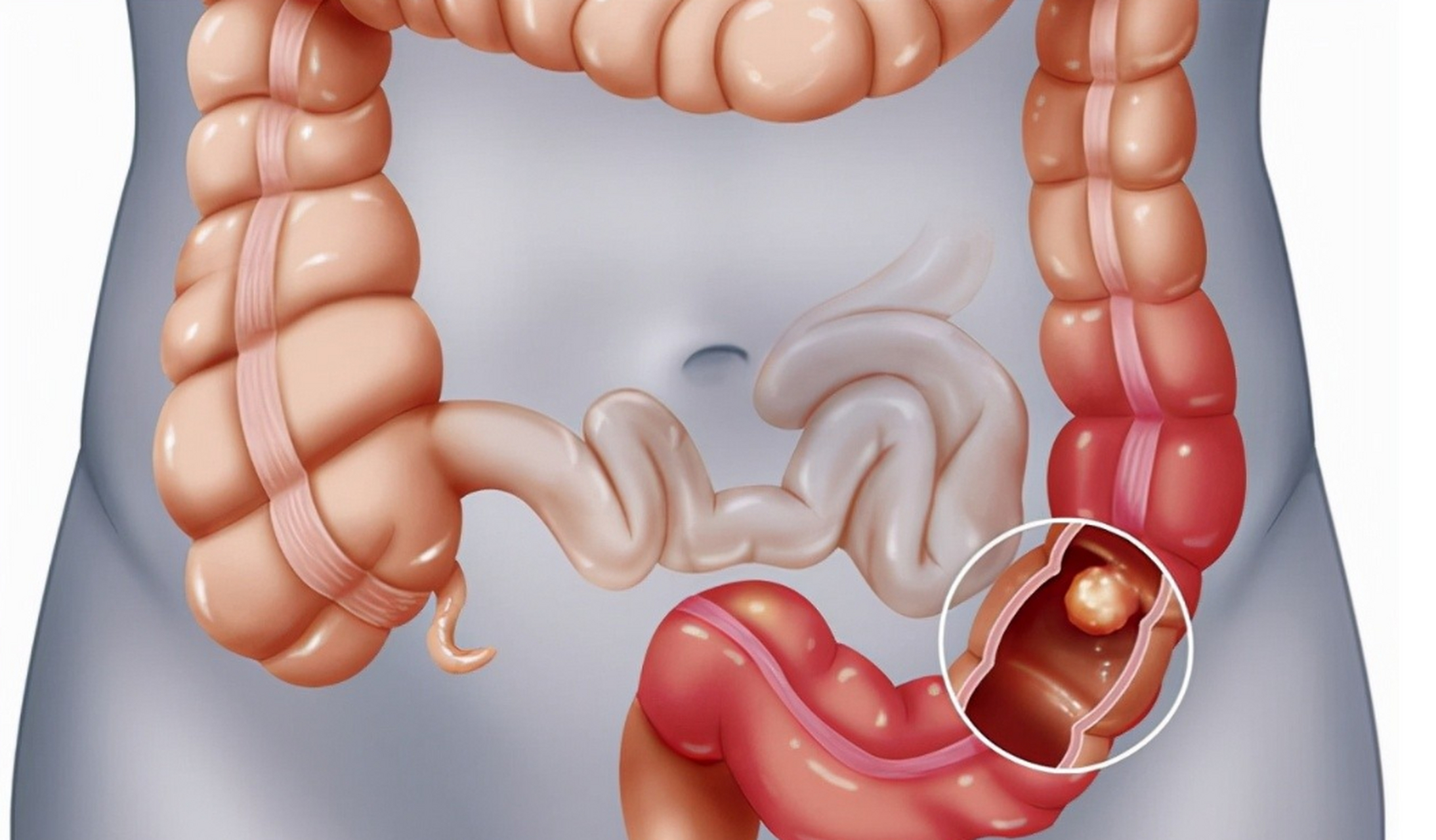

肠道上皮细胞更新周期为3到5天,一旦长期接触刺激性物质,可能发生黏膜屏障破坏、基因突变累积,从腺瘤样增生发展到原位癌,再到浸润型肠癌,往往需要数年甚至十几年时间。

但最可怕的,是早期几乎没有症状。很多人腹胀、便秘、肚子痛,以为是肠炎、胃病,直到出现便血、消瘦才警觉,错过最佳干预时机。

冰箱改变的不只是食物,还有人的“食物观念”

过去一顿饭吃不完,宁愿倒掉;现在为了省事省钱,习惯存起来、热一热、吃两三顿。冰箱“延长食物生命”的同时,也延长了风险。这种“节俭式保存”,在无形中放大了肠道的负担。

肠道不是“铁胃”,它更像是一块海绵,长期吸收毒素,终会承受不住。一些人总觉得自己年轻、身体好,吃点剩饭没事,但毒素的积累是静默进行的。尤其是肠道内的菌群,一旦被破坏,不仅影响消化吸收,更可能削弱免疫屏障功能,增加癌变风险。

不妨反问一个问题:冰箱里的食物,如果今天没有人吃,会放到第几天?大多数人对此没有标准答案,而正是这种模糊和侥幸,才让“冰箱杀手”一步步逼近。

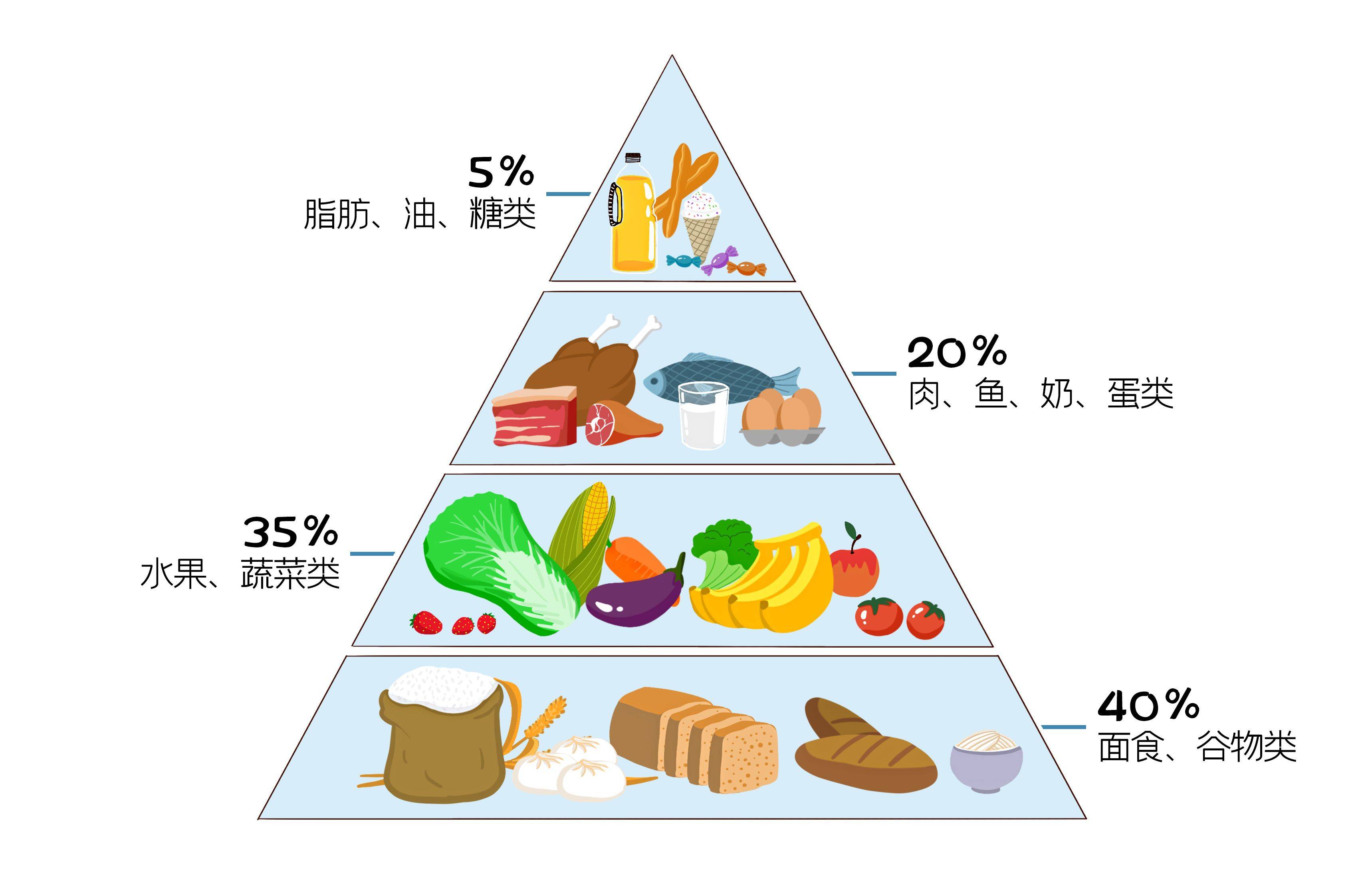

真正的健康饮食,从来不是吃得多,而是吃得对、吃得新鲜。新鲜食物富含抗氧化因子、膳食纤维和活性营养物质;而久置食物中,这些成分逐渐降解,而有害成分却悄然累积。冰箱久置食物的最大问题,不是“坏掉”,而是“看不出坏”。

很多家庭的餐桌,正在用“节俭”换来“代价”。一份隔夜的炒青菜,一锅放了三天的鸡汤,一碗吃不完的炖肉,看似节省,其实每一口都可能是肠道的负担。尤其是中老年人、肠道疾病高发人群,更要警惕这些“冰箱隐患”。

不是不让用冰箱,而是别让它成为放纵“懒惰”的借口。最好吃多少做多少,剩下即便冷藏,也应尽快食用,原则上不超过24小时,尤其是熟食类、蛋白质类更应谨慎。

肠癌已不再是罕见病,也不是“年纪大了才会得”的病。它和每一顿饭、每一次存储、每一次加热都有关。真正的防癌,不是靠补品、体检,而是靠日常的每一个小决定。

如果冰箱是厨房的“第二口锅”,那就别让它煮出隐形的毒汤。

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6