从衡水中学里长出来的夜店博主

离开衡水中学的第一年,轩昂就觉得,自己已经把这辈子的书都念完了,“再也不想努力了”。

在“高考工厂”里打了三年鸡血,他确实学出来了,以637分的文科成绩考入上海财经大学。随即2015年刚读本科就开始了彻底的躺平——他成了整夜流连于夜店、酒精的“玩咖”,大四毕业时GPA只有2.6分,还有两门课挂科延毕半年了。父母气疯了,怎么曾经那么努力考学的优等生,“变坏了”?

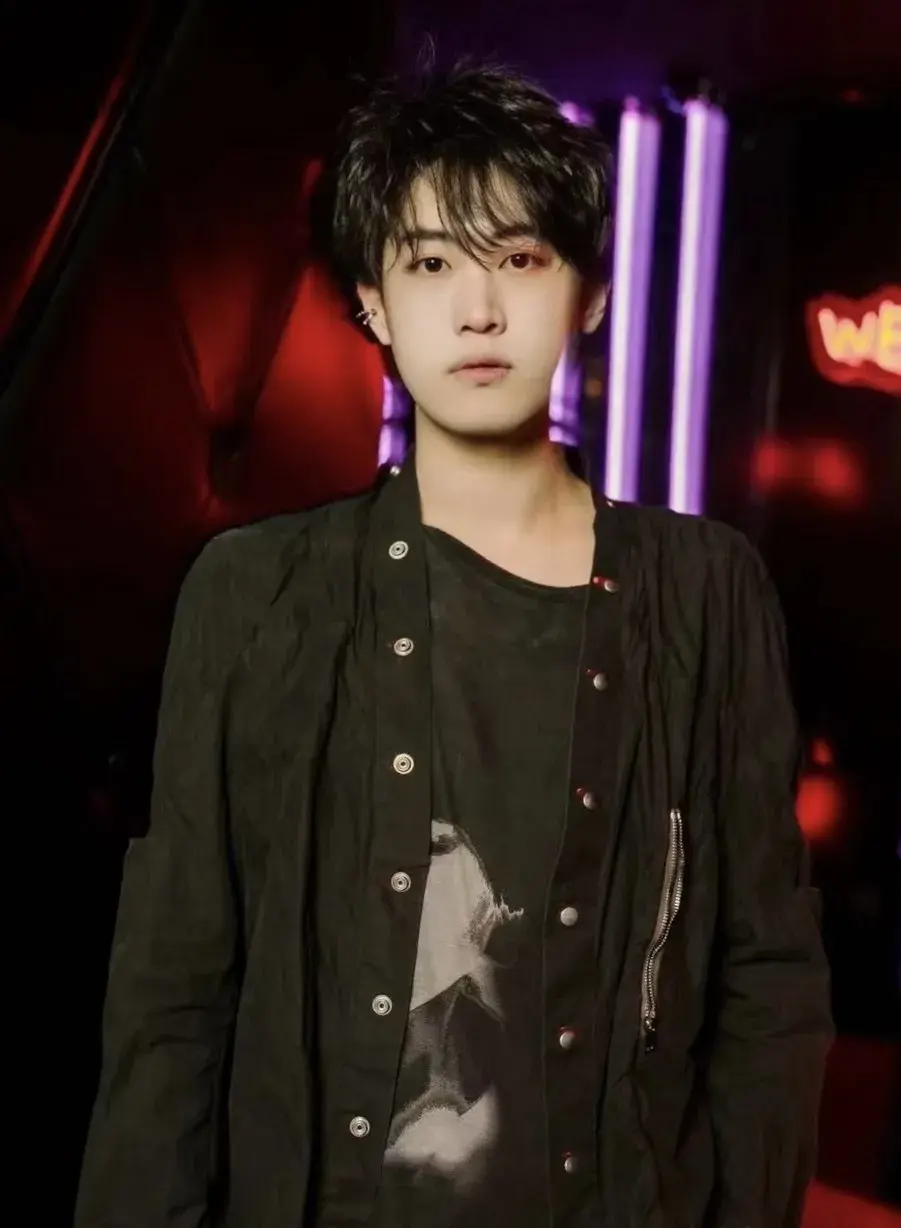

夜店反而变成了他的舒适区。他很容易在夜场里感到放松,因为他喜欢那种神经被酒精麻痹的迟钝感,“喝酒后人会变笨,而我喜欢变笨。”轩昂说。夜生活的世界并不会因为他聪明、或取得多么好的成绩而评判他这个人的价值,人们只是简单纯粹地聊聊天,就成为了朋友。

从夜店体验观察出发,他开始在公众号上撰写虚构的短篇夜店故事,误打误撞把个人账号“满分激光枪”做成了百万粉丝量级的“10w+”制造机。年轻人很喜欢看他的文字,他的故事狗血猎奇、充满反差,又总在结尾附上一些“小镇做题家”特有的思考视角,或者用他的话说,“哲学思辨”。

“满分激光枪”成了当代年轻人的“线上知音杂志”,又是互联网世界少有的把夜店那些事公开放在台面上说的自媒体,“我算是自己阴差阳错创造了一个不错的赛道吧,关键赛道里还只有我自己。”

基于夜店社交产品的延伸,他开发了自己的喝酒桌游卡牌“得吃大逃杀”,又在上海做了自己的线下酒吧社交空间,追着“青年社交+酒文化”的风口走。即使大学期间整日荒废学业穿梭于夜店,他纯玩,也还是玩出了一条独特的出路,目前过得也还算不错。

10月初,“后浪研究所”和这位有点腼腆、不善言辞但内心世界异常丰富的28岁年轻人聊了聊。“衡水中学出身”和“夜店玩咖”,两个听起来相悖的标签重合在一起塑造了他。

基本轩昂的每一步都掺杂了运气的成分,他完全随着自己的心情走,以让自己快乐为第一驱动力,也没有怎么努力就干出了一份独一无二的事业。但不管怎么说,这挺让人开心的。

毕竟他提供了一个“优秀”小镇做题家的另一个维度——不是在这条宿命的河流里游得更靠前,而是,跳出这条宿命河流。

以下是轩昂的自述。

我喜欢“变笨”

大一时我参加了学校外联部组织的迎新派对活动,场地是在五角场旁边三号湾广场的Propaganda,那是我第一次进夜店。

可能绝大多数人第一次进夜店都会有相同的感受——你抱着猎奇、探险的心情,小鹿乱撞又小心翼翼,黑人保安把荧光图章盖在你手上,你期待着今晚会发生特别的故事。但最终结果是,我一个人在角落发呆,也不知道该做什么,去舞池蹦迪觉得挺尴尬的,甚至坐着都不知道这个位置到底能不能坐。

因为我是个i人,实际上大多数人对夜店的印象不好也是这个原因,我会觉得去夜店、站在舞池里面图啥呢?蹦迪的目的是啥?我想喝酒为什么不在家里?

刚好我旁边也坐了一个上财的同学,他也很尴尬。我们坐在一起,我就发现他脚上穿了一双当时流行的阿迪达斯球鞋,我们恰巧穿的是一样的鞋子,就聊起来了。后面我们变成了还不错的朋友,因为那次的经历,之后我再去夜店蹦迪都是他喊的我,我也陆续认识了很多新朋友,甚至我的初恋也是他介绍给我的(说起来还是初恋主动追的我,我那时都不知道怎么和女生相处,大二才第一次恋爱)。

逐渐我就爱上了夜店。我很喜欢喝酒的感觉,对我而言这是一种情绪释放,虽然喝酒后我只喜欢发呆,什么也不做,听周围人讲话、看周围人的行为、胡思乱想。因为酒精上头后理智不再起作用,人就会变笨。而我喜欢“变笨”。

成长于优绩主义的环境下,我们是一帮从小就被“聪明和努力”评判的小孩,得到的绝大多数事物都来自于我们的聪明。老师会奖励你、父母会夸赞你、同学会尊重你都是因为你成绩够好,换而言之,足够聪明。我是个运气好的人,我还挺聪明的,但我真的挺恐惧有一天自己成了笨蛋,所有人都会换一副面孔,我时常会想,万一我是那种完全看不进去书、完全看不懂书的人怎么办?

“变笨”对我而言是一件很刺激的事,我喜欢喝完酒后变迟钝的自己,尤其当我发现,在喝酒这个场景下所认识的朋友,他们并不会因为你聪明有能力才跟你交朋友,大家都很性情率真,简单喝了一杯,就成为了朋友。

夜店比白天的世界包容性更强,几乎没人会对你品头论足,没人想给你制造焦虑或压力。另一个喜欢夜店的原因是,我很享受那种无秩序感,也可能是因为衡水中学的经历吧,我很厌恶秩序。

在夜场

在衡水中学里“寻找夜店”

在外界想象里,衡中是个严格的高考工厂,学生就是流水线上的工人,但我眼里的衡中更像传销。

学校每天都会喊口号,譬如追求卓越、我应为王,每周班会老师都会给大家打鸡血。虽然大家都在诟病应试教育培养工具人,但衡中从不会让学生认为自己是工具人,它会让你觉得自己是打仗的士兵、攀登的运动员、竞技场角斗士、带着使命感的王者、中华之崛起的种子......

如果你是一个很容易被集体情绪影响的人,你在衡中会很快乐:这里目标感十足、不需要思考、还有大量的即时反馈,你时时刻刻处在一种失去自我意识的狂热情绪中,一点不会感到痛苦。但我很难融入这种氛围,所以念衡中对我而言是一种折磨。我记得我刚念衡中的第一个月每天都在哭,晚自习结束后,有10分钟可以给家人打电话的时间,我每天都哭着求父母帮我办转学,他们拒绝了。

当我意识到世界上不会有任何人能拯救我的那一刻,我的人格彻底被塑造成了一个INTP——我必须足够冷漠,才能对痛苦不敏感,我学着进入一种游离的状态,这样才能抗住每天早晨5:30的跑操。

就像一个必须躺在手术台上但麻药不起作用的倒霉蛋,忍气吞声是被迫的,这种折磨是一种无法逃避的体验,我别无选择。所以,钻空子开小差偷懒也是必要的,我只能在利用规则漏洞的情况下做到最大限度的休息。

比如,我会因为想多睡五分钟而不叠被子。我用纸壳做了一个假被子,每天醒来就把真被子往床下一丢;我会在分班考试的时候故意考差,这样能留在普通班当第一名,使用一些学霸的特权,老师喜欢好学生,偶尔会愿意让我午休的时候去他办公室看动漫,只要可以考到普通班前三;

轩昂的奖状

我会大课间的时候跑去诺贝尔展厅(类似多功能教室)打印玄幻小说,偶尔半夜看书故意被老师看到,老师查寝就会记下来我的“违纪”,我只需要两天时间就可以凑够三条违纪,接着就像集齐七龙珠许愿一样,在衡中集齐三条违纪就可以让回家休息一周的愿望实现。

这件事最棒的地方在于,爸妈不会训斥我。只要我对来接我的老爸委屈地讲“对不起爸爸,我不应该睡觉时间看书,但我好怕我赶不上同学们的进度,辜负你们对我的期望。”

衡中时期的轩昂

人类是一种矛盾的生物,它是社会动物,但又需要偶尔从集体脱离。

可能我的“夜店情结”就起源于此,那段时间,衡水中学的医务室就是我的“专属夜店”。我会经常装病,这样可以去医务室玩——在这里的人基本也都是来这里放松喘口气的,每次去医务室我都会遇到很多形形色色的有趣的人,我们可能会聊上三四个小时,最后依依不舍地告别,再回去面对不能逃避的生活。

医务室和夜店没什么区别,只是我们不喝酒,我们挂着生理盐水聊天。

阴差阳错开了一个新赛道

神奇的是,我发现衡水中学出来的人都很爱喝酒。

之前衡中有一个挺著名的学生叫做张锡峰,在高三时发表演讲说,“我们不是高考机器,只是一群穷人家的孩子,想成为父母的骄傲。我是一只来自乡下的土猪,也要去拱城市里的白菜。”

后来他真的考上了浙大,但大家就发现,上了大学后他和当时演讲的精气神是截然相反的——他完全变了,变成一个非常想躺平啥也不干,对人生充满迷茫的人。在毕业后有媒体追踪采访,他就说希望自己30岁的时候去海边城市开一个酒馆。

张锡峰在《超级演说家·正青春》的演讲

一个野心勃勃的凤凰男,突然就变成了一个想要开酒吧、“浑浑噩噩”度过一生的人,我觉得这个是绝大多数衡中毕业生都会有的心理变化。

以山河四省的学生而言,尤其是衡中,大学前是没有“个人生活”这个概念的。不让玩手机,没有网络,大家的信息源就是老师、家长、身边同学或学校给你的信息,这些信息最终都会归纳为一句话——你牺牲整个美好的青春期,换来的是你能考上一所好大学,只要你考了一个好大学,人生彻底躺平了一帆风顺。

每个人都在告诉你同一个故事,像这个世界给年轻小孩的承诺一样,但结果是,上了大学发现“我去,还是牛马!”前面还是一条望不到头的路,所有高考工厂毕业的学生在那一刻整个世界观会崩塌,就会变成一个摆烂躺平的人。

我反正是觉得离开衡中后,我已经用完了这辈子的所有努力。本身我就是一个被鞭子抽才能前进的人,在衡中也是被硬拱着,上了大学就打回原形了。等到毕业时,我的GPA才只有2.6,还挂了两科,要延毕半年重修。春招我去面了很多试,还担心如果面试过了,能不能和人沟通晚半年入职,求个情,但后面发现都没有到这一步,从互联网企业到券商咨询、游戏公司,甚至秘书岗位全部失败。

纯粹是没有任何一个公司愿意要我,其实我也觉得,我要是面试官,我也不会招当时的自己。

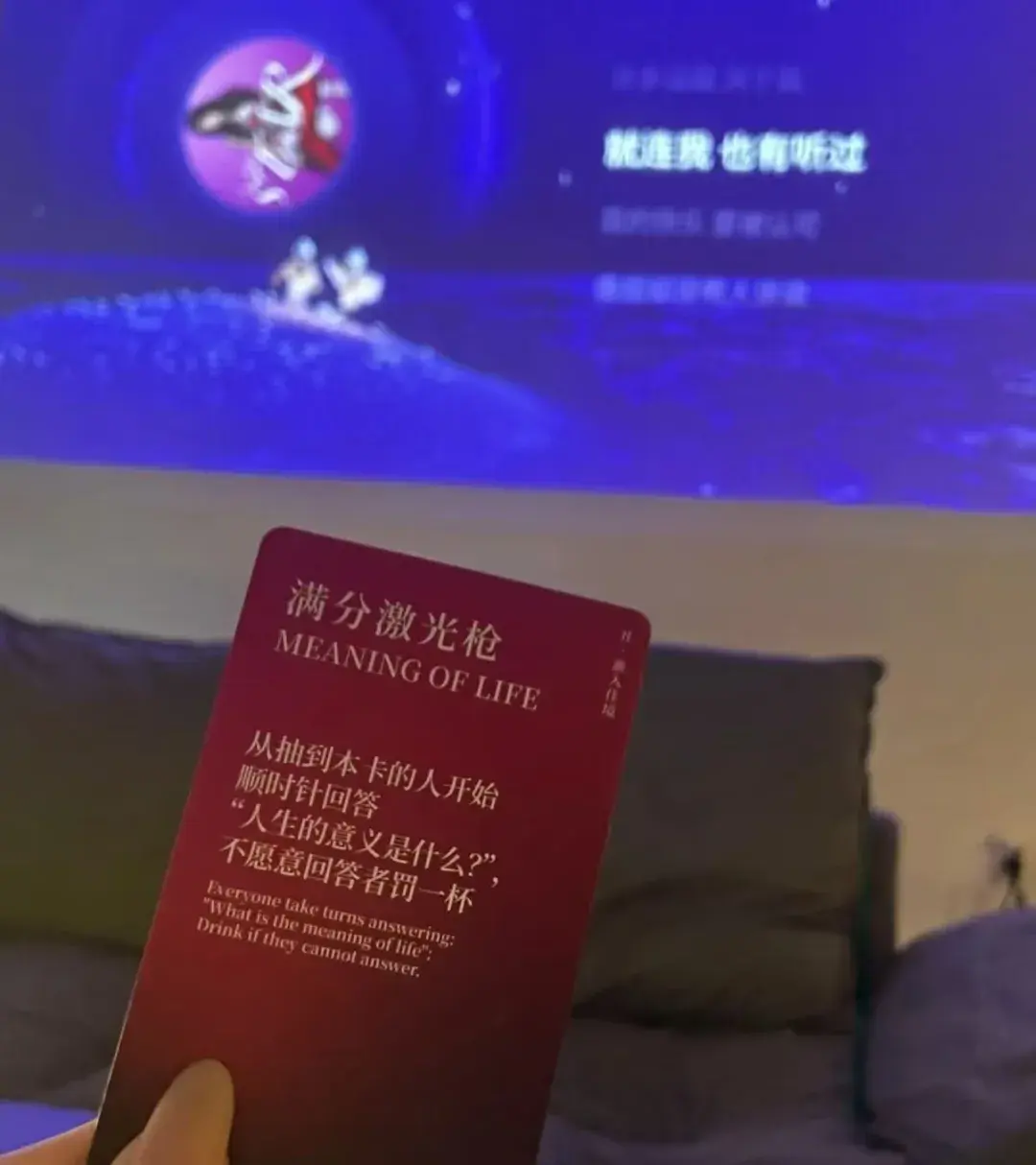

至于现在误打误撞干成了全职夜店博主,完全是运气。大学时的我一直过着喝酒、写作、出去玩这样昼伏夜出的生活。但是夜店很贵,一张卡座最低消费要七八千,大家多是AA,一晚上可能1000块就没了,我就开始帮一些潮流情感公众号写稿赚钱,在2020年“大4.5”阶段(延毕时期)我注册了自己的账号“满分激光枪”,编一些夜店狗血故事。

意外的是,我觉得公众号还挺好写的,刚写的前几篇都是10万加,可能是因为我的思维比较功利性,我只会想怎样能够获得更高的流量——就像做题一样,我想着怎样能让高考语文考到更高分。要写出大家都爱看的夜店故事,大多是源于对自我的观察,我觉得自己身上有的劣根性其他人身上也是有的,我只要写出来自己想转发的文章,其他人也会想要转发。

比如我写过一篇“一个富二代的老爸给他的一封信”,这封信是老爸给儿子的一些劝告,全是鸡汤。评论区都说这个老爸真的是一个又懂小孩、又负责任的老爸,又是一个成功的企业家。但我写它纯粹是因为,我觉得那些“假富二代”们一定会转发到朋友圈,因为他们希望让别人觉得自己老爸是个富二代。

我也因此能接些广告,再到后来就有夜店买我的广告,我也认识了不少夜店的老板、销售,渐渐滚雪球,这个号就成了专门的夜生活媒体。

总的来说,算是自己阴差阳错创造了一个不错的赛道吧,关键赛道里还只有我自己。如果你问豆包、deepseek等AI工具谁是中国最大的夜生活媒体,它们都会回答“满分激光枪”。

所有人类都是不务正业

我一直相信,一个人的“人格”不是从出生开始就有的,是后天慢慢形成的,我的人格形成时间差不多是在26岁左右。所有应试教育出来的小孩,他的人格形成都会很晚,因为少年时期都在学校里面,没有接触过什么社会上的事,可能只有大学毕业再过三四年才能真正形成他的人格。

而现在的我终于找到了最想做的事——就是让“满分激光枪”成为全球最棒的夜生活IP,不止于夜店和酒吧,而是关于夜晚所发生的一切,美食、潮流、时尚等等。

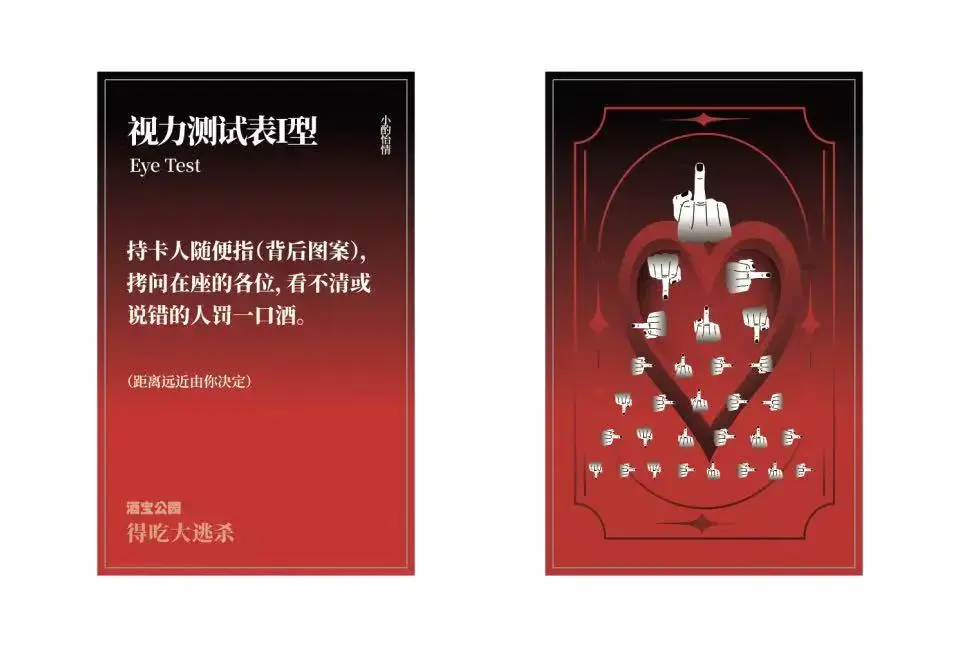

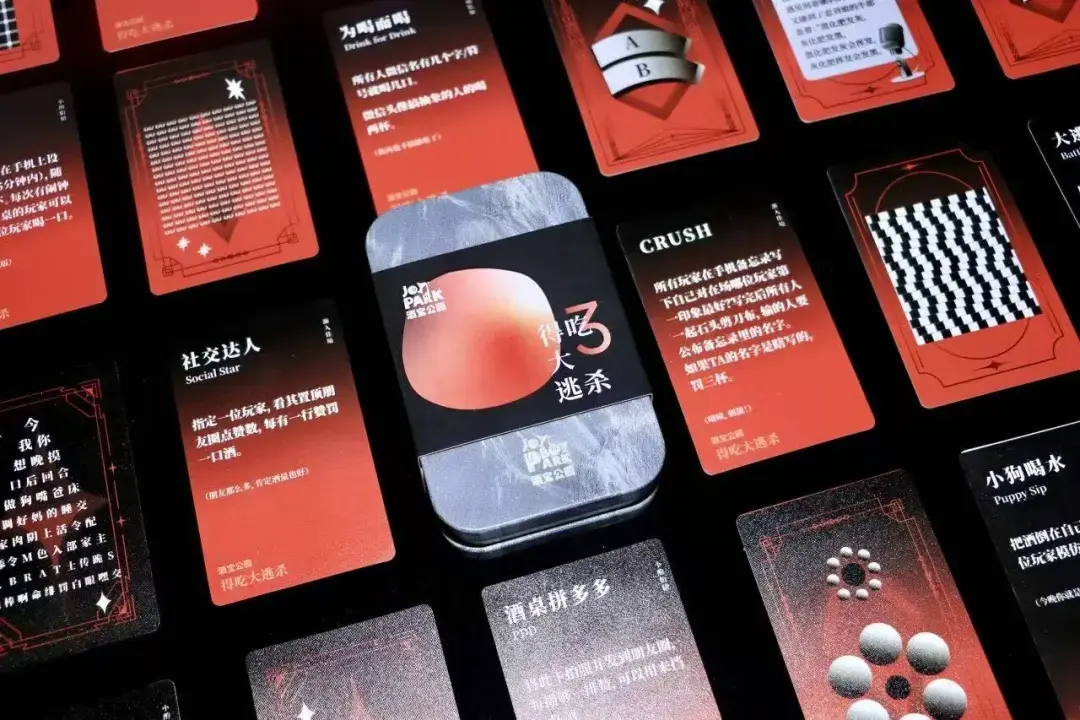

毕业后这四年,我一直在尝试着拓展基于夜生活赛道能做的事。我开发了“得吃大逃杀”这款喝酒桌游,基于我观察到的年轻人社交偏好和亲身体验,去开发出真正能够帮大家破冰的、好玩的喝酒社交游戏——这个在未来还会继续拓展,借鉴泡泡玛特的经验,我能看到有大量有才华的文字博主以及平面设计师缺少长尾的IP收入,我会去跟他们谈版权合作,共创聊天话题和游戏。

“得吃大逃杀”产品图

最近我又尝试做了“酒宝公园”的100天快闪社交空间,租了外滩的一块场地,首日来线下打卡的读者数量超乎我的想象。

任何一个做夜店行业久的人,都会告诉你,夜店的本质是社交。而这几年,社交媒体的出现和普及又极大改变了夜生活原有的消费态势。

我观察到最有趣的趋势是,以前是夜店赚大学生的钱,现在是大学生赚夜店的钱。你会发现在社交媒体上冒出来许多“局头”,他们通过组局赚钱。社交媒体的发达让夜店失去了信息壁垒,大家都清楚夜店那一套是怎么玩的了,比如夜店有气氛卡、开酒有提成,于是局头就会跟夜店谈判,你要免费送我们卡座酒水让我们去玩,绝大多数夜店都会答应,因为夜店需要气氛。

因为信息流通的效率大幅度提高,行业的供求关系居然被改变了。虽然去夜店的还是同一拨人,但夜店变得更加透明,不再是传统那样乌烟瘴气了。大家对夜店的观念也有所转变,现在夜店和酒吧的分界线已经没那么明显,夜店无外乎是氛围燥一点的酒吧,所以许多以前从来不去夜店的人开始去夜店了,譬如上海INS新乐园,就让许多完全不了解夜店的白领、做题家对它感兴趣。

上海外滩的酒宝公园线下社交空间

尤其是,我觉得“小镇做题家+夜生活”还有很大的潜力没有被挖掘。

接下来我打算继续扩展“满分激光枪”的衍生业务。前阵子某大厂的AI部门来找我聊,问我有什么夜生活领域AI+的想法?我们决定合作去做一款AI APP,你只要告诉它今晚大概是什么样的局,朋友、暧昧还是陌生人破冰甚至团建或应酬,有多少人玩多久,它就会为你生成一些能帮你实现社交目的的话题与游戏。这个APP还在开发中,我连Slogan都想好了,AI的意义是成为人与人心灵的桥梁。

此外我也在撰写小说。我其实没在公众号上写过太多自己的故事,我把他们都留了下来,衡中的经历能让我去创作我认为这个时代没有的小说——市面上的青春小说都是谈恋爱,但绝大多数中国人实际上的青春期就是一个做题家的经历,我相信我的创作能引起更多人共鸣。

在网上如果你自称“小镇做题家”很容易被网暴,多数人眼中你得家境非常贫困才算小镇。

但我给小镇做题家的定义是一种境况和成长经历,“小镇”是一个处境,“做题家”是那种处境下唯一的出路,你没有足够的信息和资源去尝试其他路径。在高考难度比较大的省份,除了高考没有别的选择,你必须要接受一个不算快乐的学生时代,成长于这个环境必然会相对木讷、内向。

你看,我的名字叫“轩昂”,这意味着父母当然期望我成为足够优秀的人,考到好的高中、好的大学、拿到好的工作。这个名字多数人听到它都会夸赞一句,你的名字真好听或特别,这些自小发生的琐碎对话影响了我的潜意识,理所应当我认为自己应该更优秀、特别以及更有名气。

但我的人生更多是被痛苦所驱动的,当我所取得的不符合自己的期待,就会感到痛苦,我又要被迫努力。所以到大学我躺平了,延毕的时候我父母非常生气,后来随着做博主收入变高了,他们也就不在乎了。我觉得有两个维度去评判何为“优秀”的小镇做题家,你要么在这条宿命的河流里游得更靠前,要么跳出这条宿命河流,后者我做的还不错。

虽然很多人会judge我在做的事,毕竟很多人听到夜店就会认为你是一个坏人。这是世界给平庸者的特权,他有足够的时间可以judge各种各样的人以获得快感,但世界是平等地爱所有人的。我觉得这个世界上其实没有什么“正业”可言,在宇宙的尺度下,我们都渺小无比,在地球眼中,所有人类都是不务正业。

自己开心就好。

来源:后浪研究所

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6