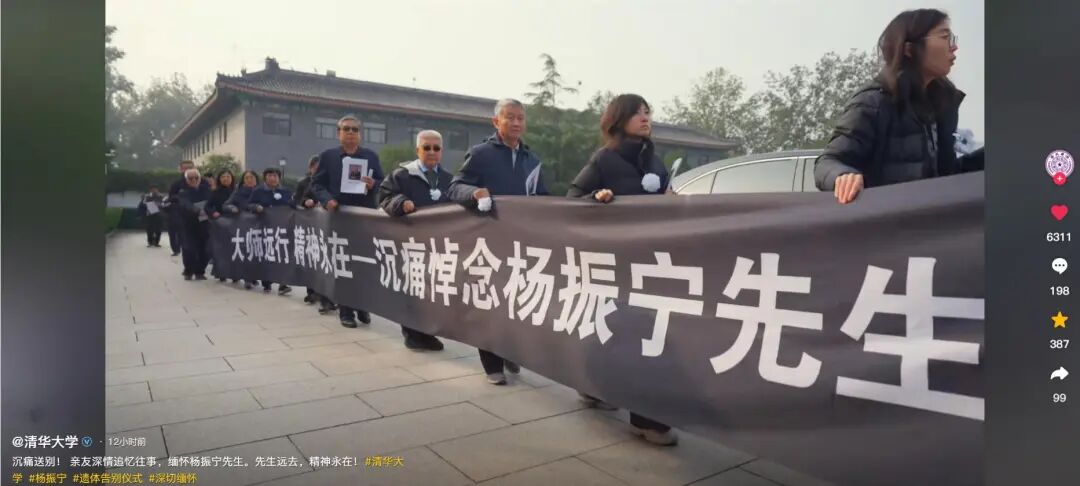

那天,清华大学的悼念厅外人头攒动,一位白发老人踉跄地走下车,扶着门框久久没有动弹。

他是杨振汉,93岁,杨振宁的亲弟弟。

他已经很久没露面了。很多人甚至以为他早已不在人世,可当杨振宁的遗体被缓缓送入会场时,他忽然出现了。

没有泪崩,没有嚎啕。只是眼圈红了,一句话没说,却挡不住心里的遗憾:那个陪伴他一生的哥哥,如今只剩一张遗像。

直到一段采访视频被放出,所有人这才明白:杨振宁离开的那一刻,其实还有一个愿望没有完成。

而这个愿望,和国家有关,也和命运有关……

01

出身优越,少年志高

杨振宁出生于1922年,祖籍安徽合肥,父亲是著名数学家杨武之,曾在清华任教。

他从小耳濡目染,家教严谨,小时候就显现出非凡的理科天赋。

青少年时期的杨振宁,是个不善言谈但非常自律的人,成绩总是名列前茅。

抗战时期,他一路辗转求学,从西南联大毕业后,被保送出国。

他在芝加哥大学深造,接触到最前沿的物理理论,迅速在学术界崭露头角。

到30多岁时,他已经与李政道合作提出宇称不守恒理论,并凭此获得诺贝尔物理学奖,震惊世界。

那一年,他才35岁,是当时华人科学界的骄傲。

很多人以为,这样的光环意味着顺风顺水的一生。但杨振宁的人生,其实比外界看到的复杂得多。

他不仅在物理界留下深刻印记,在人生选择上,也频频引发舆论风暴。

02

两段婚姻,两种人生

杨振宁的情感生活,一直被外界津津乐道。他与第一任妻子杜致礼相识于青年时期,两人是门当户对的才子佳人。

杜致礼是出身名门的知识女性,两人共同生活了数十年,在美国度过了稳定的中年岁月。

然而,人生终究无法停留在一个状态。2003年,杜致礼去世,杨振宁陷入深深的悲痛之中。

就在外界以为他将孤独度晚年时,2004年,他与28岁的翁帆宣布结婚,这一消息震惊全国。

这对相差54岁的“爷孙恋”,成为舆论焦点。有人祝福,有人质疑,有人批评。

但杨振宁坚定站在自己选择上,外界的风言风语他都一笑置之。

婚后的日子里,他与翁帆常常出双入对,出席各种活动,生活看上去平静而温馨。

他在清华担任名誉教授,继续推动科学传播与人才培养,晚年并没有闲下来,反而更加活跃。

但很多人不知道,尽管杨振宁在家庭上看似无憾,其实他心中还有一个始终未能完成的念头。

03

弟弟揭开心结

在杨振宁的追思会上,很多人都注意到,杨振宁的亲人出现得非常低调。尤其是他的亲弟弟——93岁的杨振汉,罕见露面。

这位年过九旬的老人,身形佝偻、步伐缓慢,却坚持出席了哥哥的告别仪式。

他接受采访时语气哽咽,提到了多年前兄弟俩的深度长谈。

那时的杨振宁,虽然已经年迈,但精神状态非常好,说到中国的发展时,满眼光芒。

他说了一句话:“中国这几十年太不容易了,我真想再写一本书,把这些变化都记录下来。”

这句话后来成了杨振汉心头的痛。他知道,杨振宁已经无力再提笔写下一本全新的书籍,也知道哥哥心中有多少感慨未说出口。

那是一位百岁老人对祖国深沉的热爱。他用一生证明科学无国界,但科学家有祖国。杨振宁早年定居美国,但心始终系在中国。

自1971年起,他频繁回国讲学,推动中美学术交流,还出力设立奖学金、赞助科研项目,甚至为清华大学捐出自己的全部讲课收入。

他把晚年全部投入到祖国教育上,始终没有放弃对中国未来的信心。

弟弟杨振汉说,哥哥临终前,最牵挂的,不是个人得失,也不是如何被外界记住,而是国家如何继续走在科学发展的道路上,年轻人如何接好这个班。

这,就是杨振宁最大的未竟之愿。

04

一生功勋,晚景从容

杨振宁最终长眠于北京八宝山。这个地方,安葬着许多共和国功臣。而他一生中最亲密的伴侣杜致礼,早年已在纽约去世,没能陪他一起回到故土。

有人对此感到遗憾,也有人提出质疑:一位对祖国如此深情的科学家,为何不能和自己挚爱的伴侣合葬?

这个问题,答案或许早在杨振宁生前就已经想好。他并不执念形式上的团聚,也许更看重活着的时候如何把日子过好。

毕竟,几十年的陪伴早已化为回忆,埋在心里,哪怕身在两地,也不影响他们的情感厚度。

在他生命最后的几年里,杨振宁仍坚持讲课,穿着中山装去清华课堂,在一群年轻人中间谈科学、谈人生。

他在许多场合都说过一句话——希望看到中国走向世界科技舞台的中心。

如今,他已离开,遗愿还未实现,但越来越多的年轻人正在追赶光,努力站上属于自己的舞台。

曙光不远

杨振宁的人生,不是完美的,但它充满了重量。他经历了战争、流亡、成名、争议,最后把所有的目光投向祖国的未来。

他一生最大的成功,或许不是那个诺贝尔奖,而是他晚年仍在为教育奔走、为青年助力。

他留给这个世界的,不仅是科学成果,更是一种精神传承。

如今他安息了,带着对国家的牵挂,对知识的热爱,也带着未能续写的那本书。

不过那份信念还在,那些未说完的话,总有人会接着说下去。

正如他对弟弟说的那样,中国已经看见曙光,天亮,也许就在不远的明天。

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6