家里的地板亮得能当镜子用,可这个家却让人喘不过气。表嫂每天早上五点半起床,洗衣服、擦桌子、整理房间,忙到晚上七八点,连地板缝里都不放过一点灰尘。谁看了都觉得她是个“完美主妇”,但表哥和儿子却过得像在“监狱”里,动不动就被她责骂。

表嫂的家,干净得像没人住过。地板光可鉴人,家具摆得像展厅,连个水杯都不敢随便放。我有次去她家,坐下前还得先检查鞋底,怕弄脏了她心爱的地板。表哥说,有次儿子不小心把饭粒掉桌上,表嫂能念叨半个小时,弄得全家气氛像冰窖一样。

她对家里的控制欲,简直到了极点。衣服叠得像商场货架,床单不能有一点褶皱,连窗帘拉开的角度都有讲究。可奇怪的是,买菜、做饭、接送孩子这些事,她一概不管,全扔给表哥。表哥白天上班,晚上回来还得忙家务,累得像老黄牛。

心理学上,这种行为可能跟“完美主义”有关。表嫂总想让一切都完美,家里不能有一点乱,衣服不能有一点皱。可现实哪有完美的事?她越追求完美,越觉得身边人“拖后腿”,就越爱挑刺。结果,家里人不仅没觉得幸福,反而压力山大。

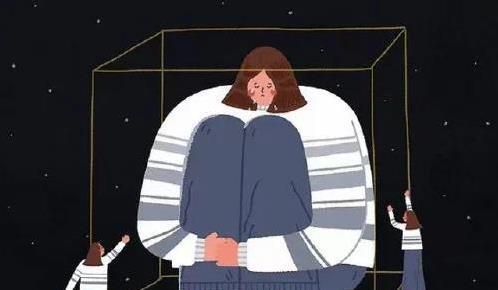

更深一层看,表嫂这种“爱干净”可能不只是习惯。她可能在生活里遇到了不顺心的事,比如工作不顺,或者觉得自己没被认可。于是,她把心思全扑在收拾家上,因为这事她能完全掌控。擦亮一块地板,叠好一件衣服,就能让她觉得自己还有价值。

这种心理,其实挺常见的。很多人心情不好时,会突然大扫除,把房间收拾得一尘不染。为什么?因为收拾东西能让人觉得“我还能行”。表嫂可能也是这样,用“干净”来掩盖心里的不安。可惜,她把这种控制欲强加给了家人,让大家都不好受。

这种人,表面看是在“努力”,其实是在给自己找心理安慰。他们可能会觉得自己比别人讲究,比别人用心。可实际上,他们的要求往往让身边人喘不过气。表哥说,有次他忘了把鞋放整齐,表嫂能冷战三天,家里气氛像过年时没人说话的饭桌。

更麻烦的是,这种“完美主义”还会影响关系。表嫂总觉得别人做得不够好,儿子作业写得慢点不行,表哥碗没洗干净也不行。她觉得自己是在“教”家人,其实是在用自己的标准绑架大家。时间长了,家里的温馨全被她的“干净”挤跑了。

生活中,像表嫂这样的人其实不少。他们可能不是非得爱干净,也可能是对别的事特别执着。比如,有人非得让饭菜摆盘像餐厅,有人要求孩子每次考试都得第一。他们用自己的“高标准”要求身边人,觉得自己是在追求更好,可别人却觉得被压得喘不过气。

这种行为,心理学上叫“置换”。就是当一个人心里有情绪发不出来,就转到别的事上。比如,工作不顺心,就回家把地板擦十遍,觉得自己还是有用的。表嫂可能就是这样,生活里缺了点什么,就用“爱干净”来填补心里的空。

中国有句老话,“家和万事兴”。家本来是让人放松的地方,可表嫂的“完美”却让家成了高压锅。表哥和儿子每天小心翼翼,生怕弄乱一点东西。时间长了,家里的笑声越来越少,抱怨却越来越多。谁不想住个舒服的家?可舒服不是靠地板亮不亮,而是靠家人能不能互相理解。

说到这,我们也能理解表嫂。她可能不是故意想让家人难受。她只是太想证明自己,证明这个家因为她才更好。可她没意识到,家不是她一个人的舞台。真正的家,应该是有饭香、有笑声,哪怕地上有点灰尘,也没人会真的在意。

这种事,其实离我们不远。谁家没点类似的小矛盾?可能你妈嫌你房间乱,可能你朋友总吐槽你穿得不讲究。这些“高标准”背后,可能都有点“控制欲”在作怪。关键是,生活不是比赛,没必要事事都追求满分。放过自己,也放过身边人,日子才能过得轻松。

中国文化里,讲究个“和”。不管是家里的小事,还是跟朋友相处,求的都是个平衡。表嫂的故事提醒我们,太过执着于某件事,反而可能伤了感情。家不是用来展示的,而是用来住的。干净点当然好,但别让“干净”成了家人的负担。

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6