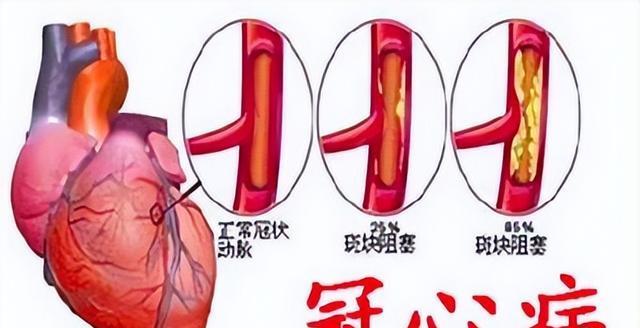

别再等胸口疼了。心脏真正报警时,它可能根本不在胸口敲门。很多人误以为冠心病发作的唯一表现就是剧烈的胸痛,等真正感觉到“心口像压了块石头”,往往已经错过了最佳干预时机。冠心病不会一夜之间爆发,它在恶化前,其实早已偷偷给过你“暗号”。

心脏不是沉默的器官,它只是我们太习惯忽略它的小情绪。很多中老年人,尤其是有三高、肥胖、熬夜、抽烟习惯的人,可能已经处于“心脏危险边缘”却毫无察觉。医生常说,心梗不是突然来的,而是长年累月“培养”出来的。心脏出问题,往往先表现出三个被忽略的信号。

信号一:莫名疲惫,像被掏空一样的累

不是工作累、不是熬夜累,是那种无缘无故、怎么也缓不过来的疲惫。有些人早晨起床就觉得浑身没劲,走几步就喘,哪怕休息也恢复不了。心脏是全身的“发动机”,当它供血能力下降时,身体自然会出现“电量不足”的状态。

尤其是走楼梯、提重物、快步走的时候,本该轻松完成的动作却变得异常吃力。这不是单纯的体能下降,而是心脏“动力不足”的外在表现。心肌缺血时,身体为了维持供氧,会优先保障大脑和核心器官,牺牲的是肌肉和四肢的供血,于是你就觉得“怎么这么累”。

信号二:夜间出汗,出得莫名其妙

晚上没发烧、室温也正常,却总是出汗,尤其是脖子、背部、胸前区域湿湿的,那不是普通的“体虚”或“上火”,而是可能的心源性异常表现。心脏在夜间依然必须维持稳定的血液循环,若此时心肌供血不足,身体就会通过交感神经兴奋来“补救”,结果就是出汗。

这种汗不是运动后的畅快流汗,而是冷汗、盗汗、一点点的汗却让你浑身不舒服。很多人误把它当作更年期、身体虚,结果拖延了真正的病因。夜间出汗+胸闷+呼吸不畅,这个组合要高度警惕。

信号三:消化系统“闹脾气”,不是胃的问题

你可能想不到,心脏出问题,竟然会从胃开始反应。有人总觉得胃口不好、早上恶心、饭后胀气,甚至出现嗳气、腹部不适,但一查胃镜没毛病。下壁心肌供血不足时,症状常常“伪装”成胃病,这在医学上叫“心源性消化不良”。

特别是中老年人,一旦出现饭后心悸、胃不舒服、胸口闷,一定不要急着把锅甩给胃。这类偏“隐秘”的症状,往往比胸口痛更危险,因为它难以被及时识别,延误了心脏的真正诊断。

很多人把这三个信号当作“年纪大了”“身体虚了”,用保健品、按摩、食补来缓解。结果是越“补”越误,真正出问题时已经到了出事的边缘。

心脏真正的“呼救”信号,往往不像电视剧里那样惊天动地,而是悄无声息地“变着花样”提醒你。除了这三大信号,还有一些“伪装者”也要警惕。比如:

睡眠时突然憋醒、呼吸困难,像是被什么东西压着醒来;

晨起时手脚肿胀、眼睑浮肿,是心脏回流功能减退的表现;

走路时感觉心跳乱跳、忽快忽慢或胸口“漏一拍”,可能是心律失常的前兆。

这些“小毛病”背后,藏着的是“心脏供血不足”这个大问题。它不会自动恢复,也不是靠休息就能解决的。等身体给你“红灯警告”的时候,再去处理,往往已经错过了“黄灯提示”。

那我们该怎么应对这些信号?不是让你恐慌,而是要有“系统化思维”。

第一,用“心脏视角”重新看待身体。

别再把疲惫、出汗、胃不舒服当作单一问题来看。把它们放在一起看,才可能拼出完整的“心脏报警图”。如果你长期有上述症状,建议做一次心脏功能全面评估,包括心电图、心脏超声、运动心电图等。

第二,从饮食习惯入手,做减法。

心脏讨厌的不是油腻,而是“长期高负荷”。高盐、高糖、高油、精制碳水,这些是心脏的“慢性毒药”。建议每天控制食盐摄入在5克以内,减少加工食品摄入,优先选择天然、原味、低脂的食材,比如燕麦、豆制品、深色蔬菜、鱼类。

第三,学会“心脏友好型”运动。

不是越剧烈越健康。对冠心病风险人群,最推荐的是“中低强度、持续性”的有氧运动,如快走、游泳、骑行。每次30分钟,每周5次以上。别小看走路,规律的快走对心脏血管健康的提升是成倍的效果。

第四,戒烟限酒不是口号,是底线。

吸烟让血管内皮受损,促使动脉粥样硬化提前发生。每一口烟,都是在“加速心脏老化”。很多人以为“我抽了几十年也没事”,那是还没出事,不代表不会出事。戒烟的第一天,心脏就开始恢复自我修复能力。

第五,情绪管理也算“心脏保健”。

长期焦虑、压力大、睡眠差的人,交感神经长期处于兴奋状态,这会导致心率加快、血压升高、心肌耗氧增加。常年在“高压状态”下工作的心脏,很容易在某天突然“撑不住”。规律作息、学会放松、减少内耗,是对心脏最好的温柔。

心脏不是等你出事时才需要照顾的器官,它每天每秒都在为你工作。别再等胸口剧痛才去医院,真正聪明的人,是在微小信号出现时就开始行动。

我们对待身体的态度,决定了未来健康的质量。冠心病不是老年病,它是“生活方式病”。你怎么吃、怎么动、怎么睡、怎么活,都会在未来的某一天,成为心脏给你的“反馈”。

不要再被“没事”“忍忍就过去了”这种惯性思维欺骗了自己。真正的健康,是在你每天的选择里积累出来的。别让心脏一次次发出信号,却一次次被你忽略。它不是不疼就没事,而是疼的时候,已经来不及。

1. 《中国心血管健康与疾病报告2022》,国家心血管病中心发布

2. 《中老年人冠心病早期识别与生活干预指南》,中华医学会心血管病学分会编写

编辑:陈方

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6