同一所大学出来的学生,毕业后有的年薪50万,有的却连工作都找不到!这差距咋就这么大呢?最近,网上流传一张2023年高校应届生就业情况的图,上海海洋大学,双一流高校,毕业生就业率居然也不咋样。评论区炸开了锅,大家都在讨论:为啥同个学校出来的,命运却天差地别?

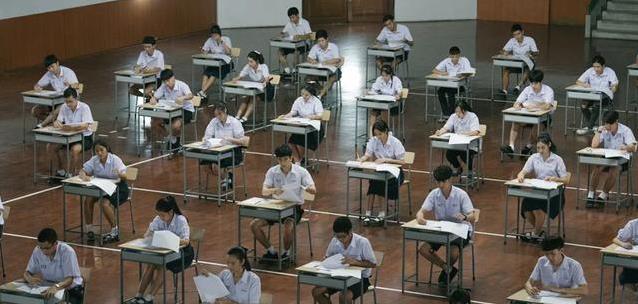

考进好大学,很多人以为就等于拿到了金饭碗。可现实是,大学只是个新起点,不是终点站。有人早早规划好未来,毕业就拿高薪;有人稀里糊涂混日子,毕业后两手空空。数据摆在那儿:2023年,全国高校毕业生超过1100万,可就业率却不到70%。这说明啥?光靠一张文凭,压根不够!

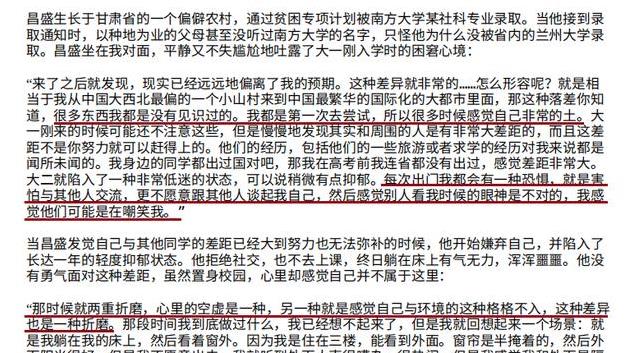

有个叫冰倩的女孩,故事挺让人唏嘘。她来自农村,单亲家庭,从小是留守儿童。靠着拼命读书,她考上了复旦大学,以为自己终于翻身了。进了大学,她觉得自己苦日子熬到头了,可以放松一下。于是,大一、大二,她跟着室友刷剧、聚会,觉得不挂科就行。结果到了大三,同学都在忙考研、找实习,她才发现自己啥也没准备。

冰倩的情况不是个例。很多人小时候被爸妈灌输:考上大学就万事大吉。可没人告诉他们,大学里的游戏规则变了!她这种“直觉依赖模式”的孩子,靠自己摸索,常常走弯路。没目标,没规划,毕业后只能临时抱佛脚,找个凑合的工作,或者继续考研碰运气。

反过来,有个叫泽斌的同学,路子完全不一样。他学的是光电工程,可他早知道自己不想搞科研,喜欢商业营销。大学四年,他把时间花在实习上,选的都是跟营销相关的机会。成绩呢?他靠突击和选课技巧,保持在中上水平,但果断放弃保研。因为他清楚,文凭是敲门砖,但真本事得靠实践攒出来。

泽斌这种“目标掌控模式”,听着就让人佩服。他知道自己想要啥,每一步都奔着目标去。毕业后,他直接进了游戏公司做营销,起薪20万,半年一调薪。人家这大学四年,没白过!数据也说了,像泽斌这样有清晰规划的学生,毕业后平均起薪比普通毕业生高30%以上。早规划,早起步,差距就是这么拉开的。

其次,培养孩子的“厚脸皮”。大学里,天外有天,人外有人。有的孩子一进大学就被别人的眼界碾压,觉得自己啥也不是。咋办?得让孩子内心强大!从小多鼓励,多包容,别老批评。让他们敢面对挫折,敢试错。书里说了,内心强大的孩子,哪怕起点低,也能慢慢爬上来。

还有,父母得学会放手。孩子的人生,终究得自己闯。父母能给的资源有限,认知也可能跟不上时代。与其用老一套的标准管孩子,不如让他们自己去试、去闯。就像那句话:最坏的结果,不过是大器晚成。孩子只要有心气,肯努力,迟早能找到自己的路。

说到这,数据也挺有意思。2023年,全国有近40%的毕业生选择考研,20%选择考公,为啥?因为他们发现,大学四年没准备好,社会太卷,只能再给自己点时间。可考研考公也不是万能药,成功率不到30%。这说明啥?大学时间太宝贵,浪费不起!早点规划,比啥都强。

冰倩后来咋样了?她大三开始醒悟,拼命补课、找实习,可惜起步晚,错过了很多机会。她说,要是有人早点告诉她,大学得怎么过,她就不会这么迷茫了。这话听着真让人感慨。多少孩子跟冰倩一样,以为考上大学就到终点,结果发现,真正的挑战才刚开始。

泽斌的故事也有启发。他不是天才,但就是因为目标明确,每步都走得稳。大学四年,他不光学知识,还攒了经验、认识了人脉。毕业后,他靠着实习经历,直接跳过了很多同龄人的试错期。这样的例子,生活中也不少。那些早早知道自己要啥的孩子,总能跑得更快。

普通家庭的孩子,起步可能慢点,但不代表没机会。父母能做的,就是多给孩子点鼓励,少点指手画脚。让他们多看看外面的世界,多试试不同的路。就像种树,土壤好不好,决定了树能长多高。可只要有阳光雨露,树总能长大。

(财经责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6