在中国商业领域,不少企业家倾向于打造经过设计的个人形象,这种“人设”往往服务于资本市场的叙事需求。通过精心策划的标签化传播,企业家试图向投资者、消费者传递一致的品牌故事,但这种策略暗藏风险——当实际言行与公众认知产生偏差时,极易引发信任危机。

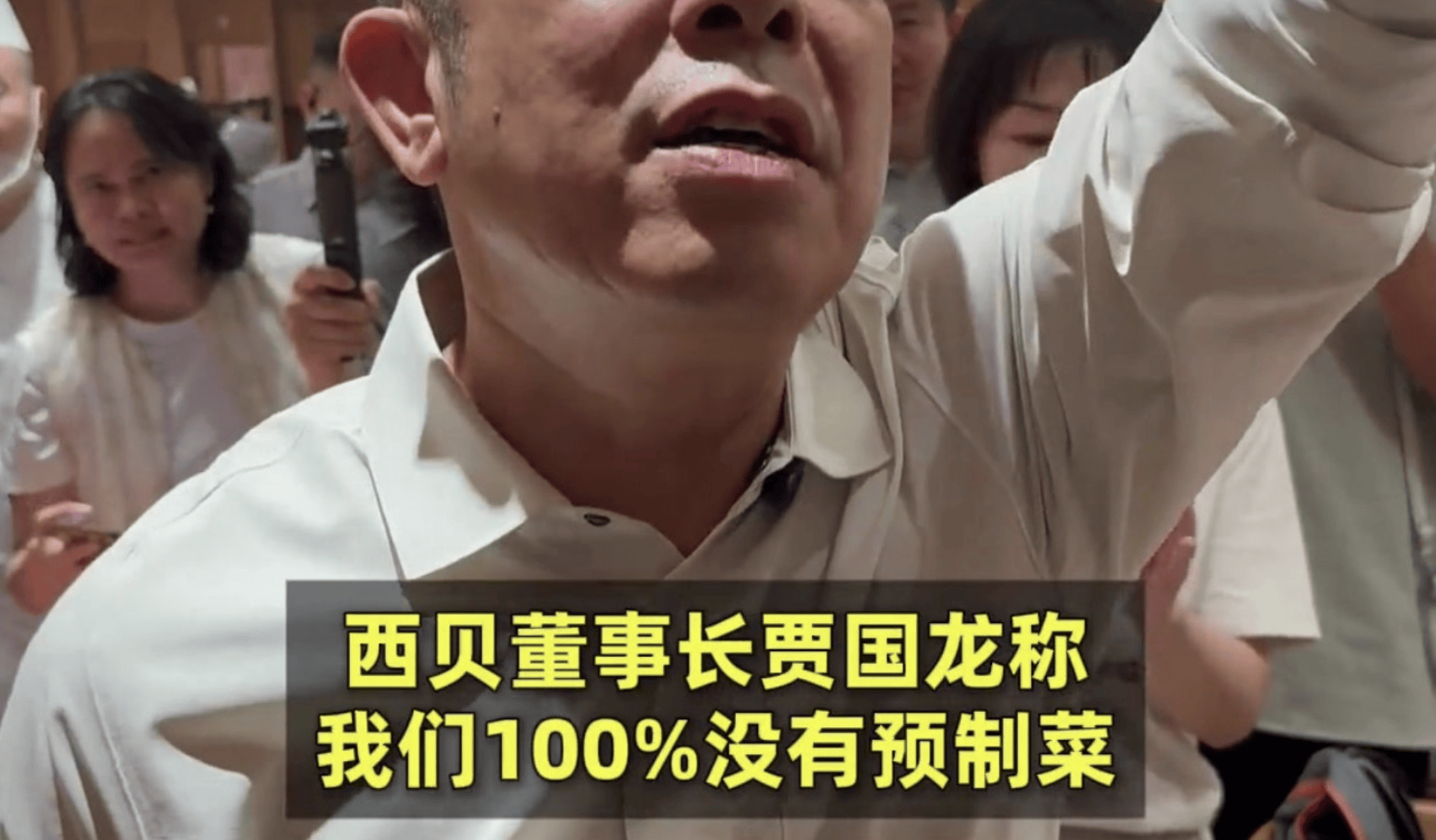

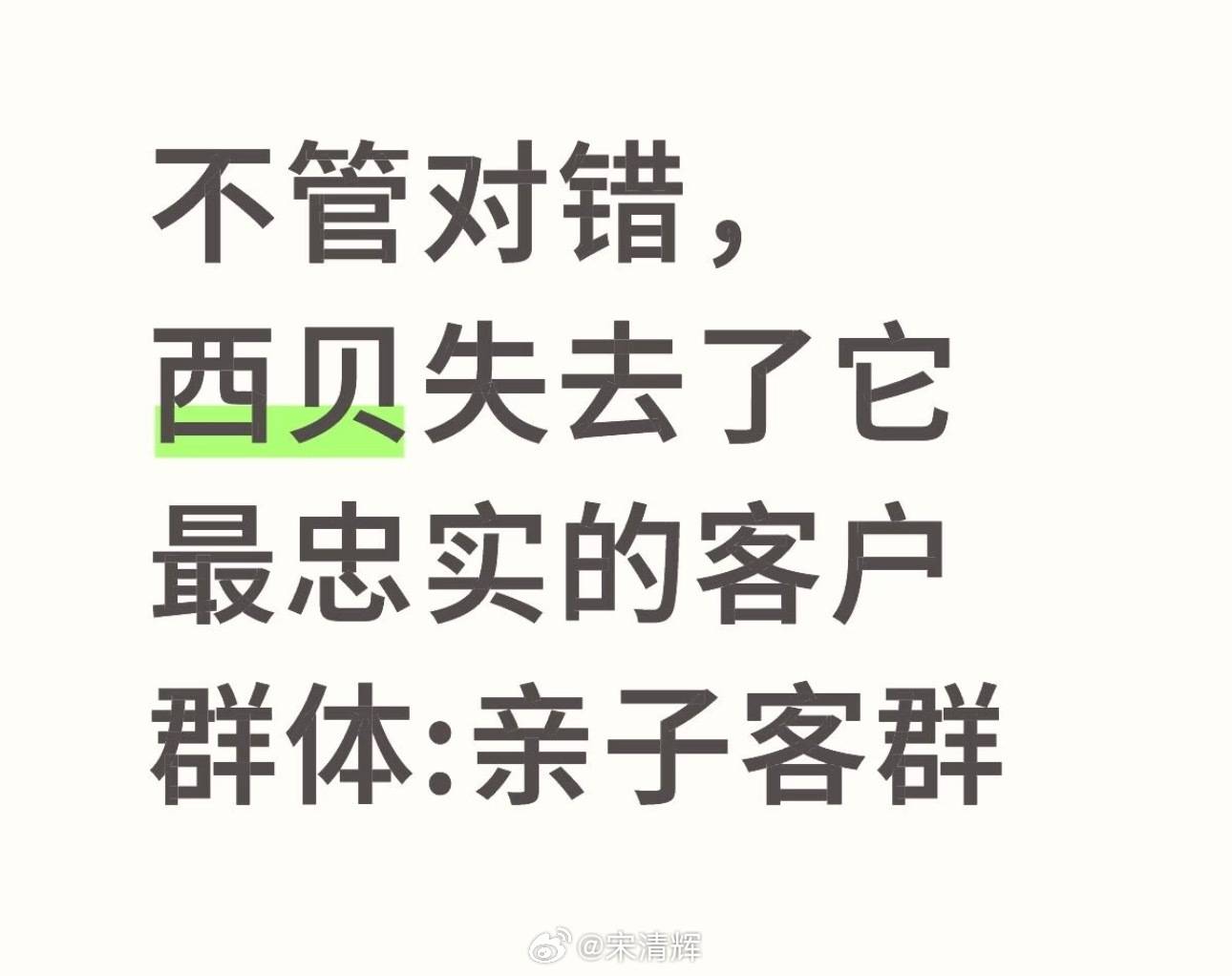

近期某商业事件中,企业家于东来对西贝餐饮的公开支持引发关注。西贝董事长贾国龙曾强调其品牌"100%没有预制菜"的定位,而于东来初期发文力挺的言论与后续删除行为形成鲜明对比。这种操作轨迹折射出资本逻辑下企业家面临的双重压力:既要维持符合市场预期的形象,又需应对真实商业环境中的复杂变量。

市场观察人士指出,在资本驱动的商业生态中,企业家"人设"已成为品牌战略的重要组成部分。清晰的个人标签能帮助企业快速建立市场认知,但过度依赖包装可能导致真实性缺失。当企业实际运营与宣传承诺出现裂痕时,公众信任的修复将面临巨大挑战。

这种信任危机具有显著的扩散效应。消费者对品牌承诺的质疑可能延伸至产品品质,投资者对管理层的信任动摇则直接影响资本估值。某商业研究机构数据显示,近三年因人设崩塌导致市值大幅波动的企业中,超过60%存在过度包装前科。

行业专家建议,企业家在构建公众形象时应把握"真实性边界"。既需要符合商业战略的传播需求,又要保持与实际运营的一致性。在预制菜争议等敏感领域,企业更应注重信息透明度,避免因短期营销需求损害长期品牌资产。

(财经责编:拓荒牛

)

)

2025年09月13日 19:02[查看原文]

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6